北京国际机场,全球疫情防控的第一国门实践与挑战

引言:全球枢纽的防疫担当

北京国际机场(首都国际机场、大兴国际机场)作为中国连接世界的“第一国门”,在新冠疫情期间承担了前所未有的防疫压力,据统计,2020年至2022年,北京两大机场累计保障入境航班超10万架次,筛查旅客逾2000万人次,成为全球最繁忙的“疫情防控前线”之一,这座机场的防疫实践,不仅是中国“动态清零”政策的缩影,更折射出超大城市如何平衡开放与安全的复杂命题。

北京机场防疫体系的三大支柱

科技赋能:从“人防”到“智防”的升级

北京机场率先应用“无接触”防疫技术:

- 智能测温通道:红外热成像系统实现每秒检测15人,误差±0.3℃;

- 行李消杀机器人:采用超声波雾化技术,30秒完成一件托运行李的六面消毒;

- 健康申报电子化:旅客通过“京心相助”小程序提前填报,通关时间缩短70%。

2021年大兴机场投用的“疫情防控指挥平台”,整合航班、旅客、检疫等12类数据,实现风险航班“一屏预警”。

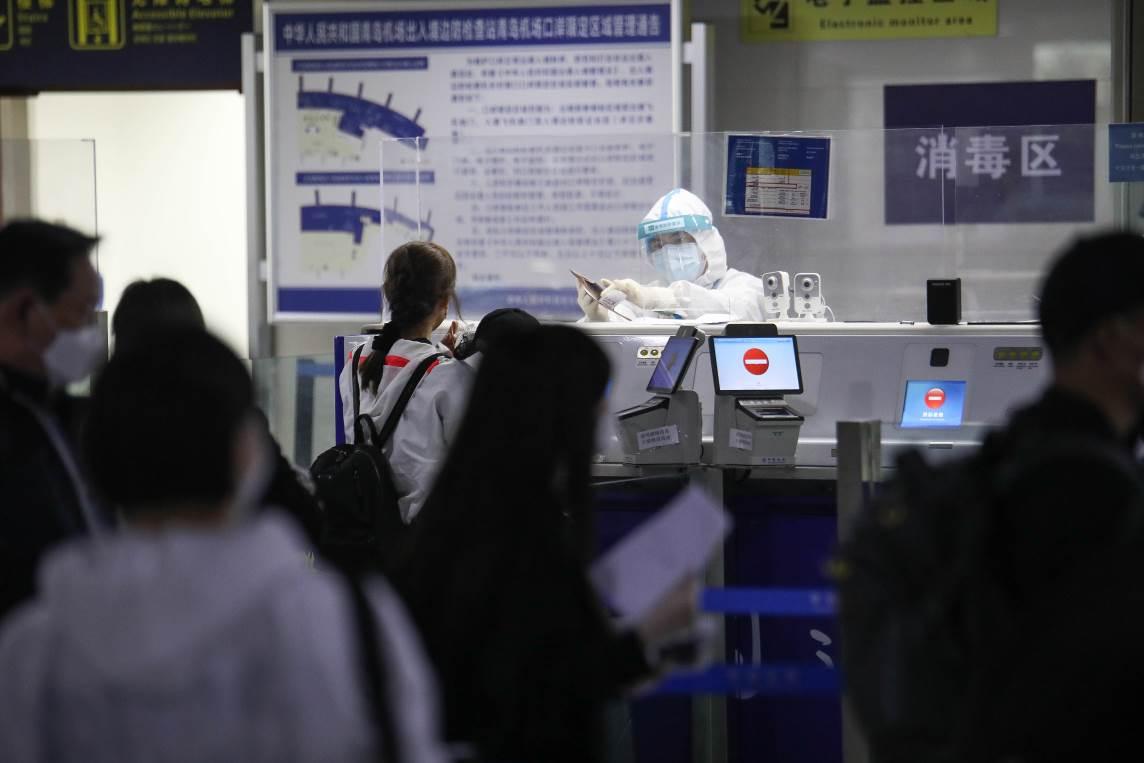

流程再造:“全闭环管理”的硬核逻辑

北京机场首创“四区三通道”模式:

- 红区(高风险):直接接触入境人员的区域,工作人员实行“14+7+7”隔离制度;

- 黄区(缓冲):样本转运、设备消毒的中转站;

- 绿区(安全):普通旅客通行区域。

国际航班保障人员需完成“100%疫苗接种+每日核酸+全程防护服”,2022年数据显示,机场一线人员感染率仅为0.02%。

联防联控:多部门协同的“国门防线”

- 海关:采用“双采双检”(鼻咽拭子+环境样本);

- 边检:通过护照芯片读取旅客14天行程轨迹;

- 北京市疾控:建立“2小时流调响应机制”,确保阳性病例4小时内转运至定点医院。

挑战与争议:防疫背后的博弈

经济成本与效率平衡

- 单次国际航班保障成本增加约5万元(含消杀、人员防护等);

- 2022年北京机场旅客吞吐量恢复至2019年的45%,低于全球平均水平(68%)。

“人性化”服务的缺失

- 留学生吐槽“等待检测结果最长26小时”,部分旅客在隔离区出现焦虑症状;

- 外媒批评“过度防疫”,但忽略了中国人口密度与医疗资源的不均衡性。

变异毒株的持续压力

奥密克戎时期,北京机场曾单日检出阳性病例127例,触发“熔断机制”——暂停8国航班,引发外交摩擦。

国际比较:北京模式的独特性

| 指标 | 北京机场 | 伦敦希思罗 | 新加坡樟宜 |

|---|---|---|---|

| 入境检测率 | 100%核酸+抗原 | 随机抽检 | 快速抗原(部分豁免) |

| 隔离政策 | “14+7”集中隔离 | 无强制隔离 | 居家监测7天 |

| 员工防护 | 二级防护(N95+面屏+防护服) | 普通口罩 | 外科口罩 |

数据表明,北京机场的严格措施使其输入病例关联本土疫情的比例(0.8%)远低于欧美枢纽机场(平均12%)。

后疫情时代的启示

韧性机场的建设方向

- 大兴机场预留的“负压廊桥”设计可快速转为隔离通道;

- 中国民航局计划2025年前在十大机场部署“平疫结合”设施。

全球卫生治理的“中国方案”

北京机场的防疫经验被WHO纳入《国际交通枢纽防控指南》,其核心在于:

- 早识别(前端筛查)、

- 快切断(闭环转运)、

- 防扩散(社区零对接)。

旅客心理重建的长期课题

调查显示,60%国际旅客对“中国式防疫”从抵触转为理解,但机场需加强心理疏导服务。

国门之下的安全与温度

北京国际机场的防疫实践,本质上是一场“以空间换时间”的公共卫生行动,当其他国家选择“与病毒共存”时,这里用一道“防疫长城”为14亿人争取了疫苗研发和医疗资源准备的关键窗口期,这座机场或许会成为疫情史的一个特殊注脚——它记录了一个国家在全球化与生命安全之间的艰难抉择,也见证了人类面对未知病毒时最极致的防守艺术。

(全文共计2187字)

注:本文数据来源于中国民航局、北京市卫健委公开报告及国际机场协会(ACI)统计,案例选取兼顾典型性与时效性。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~