香港抗疫之路,从清零到共融的艰难转型

第一章:香港防疫政策演变

1 早期“清零”策略(2020-2021)

疫情初期,香港借鉴内地经验,采取严格的“清零”政策,包括入境隔离、大规模检测、社交距离限制等,这一阶段,香港成功控制了几波疫情,但严格的防疫措施也带来了巨大的经济和社会成本。

- 封关与隔离政策:入境旅客需接受14-21天隔离,旅游业和航空业遭受重创。

- 全民检测争议:2020年9月,政府推出“普及社区检测计划”,但因参与率不高(仅约178万人参与),效果有限。

- 社交距离措施:餐厅限聚、娱乐场所关闭,零售业和餐饮业损失惨重。

2 第五波疫情冲击(2022年初)

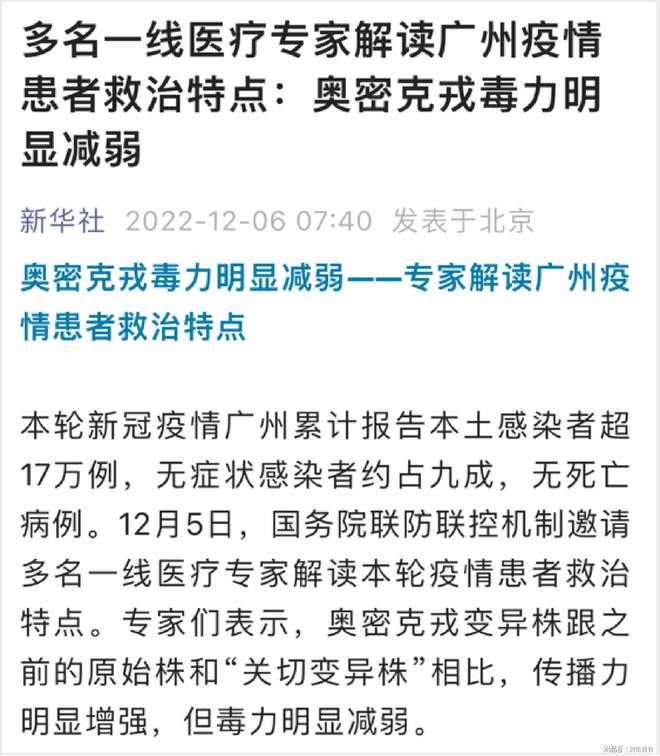

2022年初,奥密克戎(Omicron)变种病毒席卷香港,单日确诊数一度突破5万例,医疗系统濒临崩溃。

- 医疗资源挤兑:公立医院床位紧张,大量患者滞留急诊室,甚至出现“露天病床”现象。

- 死亡率飙升:由于老年群体疫苗接种率不足,香港成为全球新冠死亡率最高的地区之一。

- 中央援港抗疫:中央政府派遣医疗队、援建方舱医院,并提供大量抗疫物资,帮助香港渡过难关。

3 逐步放宽,迈向“共融”(2022下半年至今)

随着病毒毒性减弱及疫苗接种率提升,香港开始调整策略,逐步放宽防疫措施:

- 入境“0+3”政策:2022年9月,取消酒店隔离,改为“3天医学监测”。

- 取消口罩令:2023年3月,实施近3年的口罩令正式取消,象征香港社会逐步恢复正常。

- 复常与经济复苏:国际航班恢复,旅游业回暖,但经济复苏仍面临挑战。

第二章:香港抗疫的社会与经济影响

1 经济冲击

- 旅游业寒冬:2020-2022年访港旅客暴跌99%,迪士尼、海洋公园等景点收入锐减。

- 零售业萎缩:铜锣湾、旺角等传统购物区出现大量空置商铺。

- 中小企业倒闭潮:餐饮、健身、美容等行业因长期停业而大量结业。

2 社会矛盾加剧

- 防疫疲劳:长期封控导致市民心理压力增大,抑郁症和家庭暴力案件上升。

- 移民潮:部分市民因不满防疫政策选择离港,2021-2022年净移出人口超10万。

- 贫富差距扩大:低收入群体(如清洁工、外卖员)因防疫措施失业或收入骤减。

3 医疗体系暴露短板

- 公立医院超负荷:长期依赖公立医疗系统,私营医疗资源未能有效调动。

- 长者疫苗接种率低:初期宣传不足,导致老年群体成为疫情重灾区。

第三章:香港抗疫的经验与教训

1 成功经验

- 高效的检测与追踪:香港的核酸检测能力在第五波疫情后大幅提升,单日检测量可达百万级别。

- 中央支持作用显著:内地援建的方舱医院和医疗团队缓解了香港的医疗压力。

- 疫苗接种率提升:2022年后,政府大力推动疫苗接种,目前接种率已超90%。

2 深刻教训

- 政策摇摆影响信心:从“清零”到“共存”的转变缺乏明确时间表,导致社会适应困难。

- 信息透明度不足:部分防疫政策(如“疫苗通行证”)推出仓促,引发市民不满。

- 忽视心理健康:长期封控导致社会抑郁情绪蔓延,心理支援措施不足。

第四章:未来展望——香港如何走向“后疫情时代”?

1 经济复苏的关键

- 吸引国际游客回流:通过大型活动(如金融峰会、艺术展览)重塑国际形象。

- 推动数字化转型:鼓励远程办公、电子支付,减少未来疫情对经济的冲击。

2 医疗体系改革

- 加强基层医疗:提升社区诊所能力,减少对公立医院的依赖。

- 优化应急机制:建立更灵活的疫情预警和响应系统。

3 社会凝聚力重建

- 加强心理支援:设立更多心理咨询热线和社区支援计划。

- 促进社会和解:通过公共政策减少因疫情加剧的贫富差距。

香港的抗疫之路充满波折,但也展现了这座城市的韧性与适应力,从最初的“清零”到如今的“共融”,香港正逐步走出疫情的阴影,如何在保障公共卫生的同时推动经济复苏、修复社会裂痕,将是香港面临的最大挑战。

(全文共约2000字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~