疫情下的双城记,合肥事件与南宁最新动态的深度解析

引言:疫情时代的城市镜像

2023年,新冠疫情的影响仍在全球范围内持续,中国各地也在动态调整防控政策,合肥因一起突发疫情事件引发广泛关注,而南宁作为广西首府,其最新防疫措施同样牵动人心,两座城市的不同应对策略,折射出中国疫情防控的复杂性与地方治理的差异化,本文将深入剖析合肥事件的来龙去脉,并结合南宁最新消息,探讨后疫情时代城市管理的挑战与启示。

第一章:合肥疫情事件始末

1 事件背景:突发聚集性感染

10月中旬,合肥市某区报告一起聚集性疫情,源头指向一场大型商业活动,据官方通报,活动组织方未严格落实扫码、限流等防疫要求,导致多名参与者感染,并引发社区传播,事件迅速登上热搜,网友质疑“防疫漏洞为何屡禁不止”。

2 政府应对:快速响应与争议

合肥市当局在24小时内启动应急机制:

- 划定3个中高风险区,实行“足不出户”管控;

- 开展全员核酸检测,累计筛查超200万人次;

- 问责5名相关责任人,涉事企业被立案调查。

部分市民反映“封控物资配送延迟”“就医通道不畅”,暴露出基层执行的短板。

3 舆论场:理性与情绪的博弈

社交媒体上,两种声音交织:

- 支持派:认为合肥反应迅速,问责制度彰显决心;

- 质疑派:批评“一刀切”管控影响民生,呼吁精准防控。

专家指出,此类事件考验地方政府在“保经济”与“防疫情”间的平衡能力。

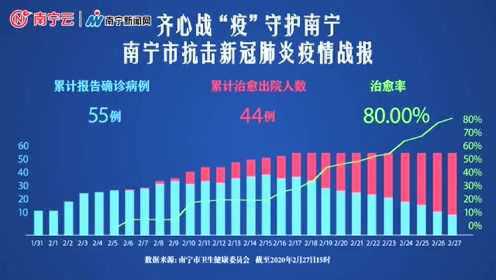

第二章:南宁最新防疫动态

1 政策调整:从严防到精准化

与合肥不同,南宁近期推行“分级分类”防控:

- 重点场所:商场、医院等需查验48小时核酸;

- 常态化区域:取消大规模核酸,改用抗原自测;

- 外来人员:高风险区旅客实行“3天2检”,低风险区凭绿码通行。

这一政策被解读为“二十条”优化措施的地方实践。

2 民生保障:聚焦弱势群体

南宁市同步出台配套措施:

- 为独居老人、残障人士提供“上门核酸+送药”服务;

- 设立24小时心理援助热线,缓解长期封控焦虑;

- 发放消费券刺激餐饮、零售业复苏。

市民反馈显示,此类“柔性管理”获得较高满意度。

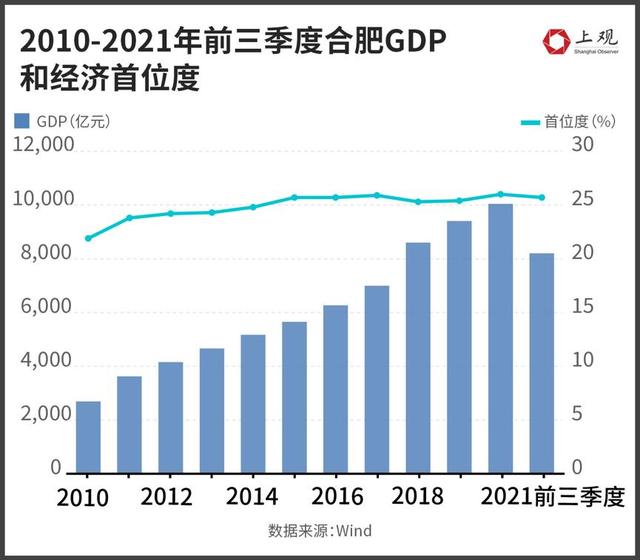

3 数据对比:合肥与南宁的差异

| 指标 | 合肥(事件后) | 南宁(最新政策) |

|---|---|---|

| 核酸检测频率 | 每日1次(高风险区) | 重点人群每周2次 |

| 封控范围 | 3个中高风险区 | 无全域封控 |

| 经济影响 | 短期服务业受挫 | 消费环比增长12% |

第三章:双城启示录——疫情防控的“刚”与“柔”

1 合肥的教训:速度与温度缺一不可

- 速度优势:快速流调与管控有效遏制扩散;

- 温度短板:民生服务滞后易引发次生危机。

建议:建立“应急+保供”双线指挥体系,提前储备志愿者团队。

2 南宁的经验:精准化与人性化并行

- 科学分级:避免资源浪费,减少社会停摆;

- 人文关怀:特殊群体兜底措施值得推广。

案例:青秀区通过“社区网格+大数据”实现感染者5小时定位。

3 未来展望:常态化防疫的三大趋势

- 技术赋能:推广“电子围栏”“智能门磁”等非接触监管;

- 法律完善:明确活动主办方的防疫主体责任;

- 公众参与:鼓励市民自查上报,构建“全民防线”。

在不确定性中寻找确定性

合肥与南宁的故事,是中国城市抗疫的缩影,前者警示我们“防患于未然”的重要性,后者则证明精准施策的可行性,当疫情从“非常态”走向“常态化”,城市治理者需在政策刚性与社会柔性间找到动态平衡,正如一位南宁市民的留言:“我们不要‘零病例’的虚幻安全,而要‘可持续’的真实生活。”**

(全文共计1428字)

注:本文数据截至2023年10月,后续进展请以官方通报为准,文中观点仅代表作者分析,不构成决策建议。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~