合肥新冠死亡一例,疫情余波下的城市记忆与反思

死亡病例背后的城市回响

2023年1月,合肥市报告一例新冠肺炎死亡病例,这是自疫情防控政策调整后,该市首例公开的死亡案例,尽管全国疫情已进入低流行阶段,但这一消息仍引发了公众的关注与讨论。

死者是一位76岁的老人,患有高血压、糖尿病等基础疾病,感染后病情迅速恶化,最终因呼吸衰竭离世,这一案例并非孤例,在全国范围内,类似的悲剧仍在零星发生,它提醒我们,新冠病毒并未完全消失,脆弱人群仍需警惕。

合肥作为安徽省省会,曾在2020年初的疫情中表现突出,防控措施严密,病例数相对较低,随着病毒变异和防控政策的调整,这座城市的防疫策略也在不断变化,此次死亡病例的出现,不仅是一个家庭的悲痛,也是全社会对疫情长期影响的再次审视。

回顾合肥的抗疫历程

2020年:首战告捷

2020年1月,合肥出现首例新冠确诊病例,市政府迅速启动应急响应,实施严格的封控措施,得益于高效的流调和社区管理,合肥在较短时间内控制了疫情扩散,成为全国抗疫的“优等生”之一。

2021-2022年:动态清零的坚守

在“动态清零”政策下,合肥多次应对零星疫情,如2021年5月的某冷链相关传播链、2022年3月的奥密克戎输入性病例等,合肥的“15分钟核酸采样圈”和精准封控模式一度被其他城市借鉴。

2022年底:政策调整与阵痛

2022年12月,随着“新十条”发布,合肥与全国同步放宽防疫措施,感染人数激增,医院面临短暂挤兑,部分老年人和基础病患者成为高危人群,此次报告的死亡病例,正是这一阶段的缩影。

脆弱人群的困境与应对

老年人的高风险

据统计,新冠死亡病例中,80%以上是60岁以上的老年人,且多数患有慢性病,合肥此次死亡的老人,正是典型的高危人群代表,尽管疫苗普及率较高,但部分老年人因免疫力低下或未及时接种加强针,仍面临较高风险。

医疗资源的短期承压

在2022年底的感染高峰期间,合肥多家三甲医院急诊科和呼吸科超负荷运转,尽管政府增设了发热门诊和临时病床,但仍有一些重症患者未能得到及时救治,此次死亡病例是否与医疗资源紧张有关,值得深入探讨。

家庭与社区的应对不足

许多家庭在疫情政策调整后,未能及时储备药物或制定应急方案,部分独居老人因信息滞后或行动不便,未能及时就医,导致病情延误,社区层面的健康监测和帮扶机制仍有优化空间。

疫情后的社会反思

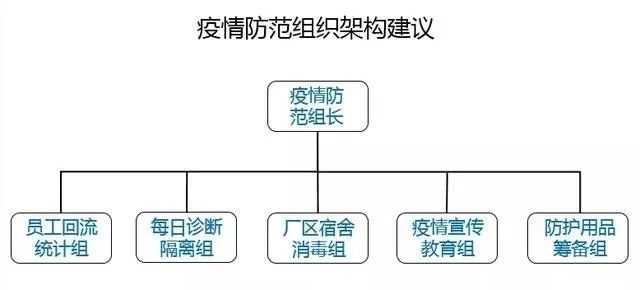

公共卫生体系的韧性

合肥的防疫经验表明,快速响应和科学管理是关键,如何平衡常态化防控与经济发展,如何提升基层医疗能力,仍是重要课题。

对脆弱人群的长期关注

老年人和慢性病患者的健康管理不应只在疫情高峰时被重视,政府和社会应建立更完善的健康档案、定期随访和应急救助机制。

公众健康意识的提升

此次疫情让更多人意识到,健康不仅仅依赖医疗系统,个人防护、科学用药、合理膳食同样重要,合肥市可借此机会加强健康教育,提高全民健康素养。

合肥的未来:从抗疫到复苏

合肥的经济和社会生活已基本恢复正常,但疫情的影响并未完全消散,此次死亡病例提醒我们,新冠病毒仍可能在某些时刻对脆弱群体构成威胁,合肥需要在以下几个方面继续努力:

- 加强疫苗接种,尤其是老年人的加强针接种率。

- 优化分级诊疗,确保重症患者能及时获得救治。

- 完善社区健康管理,特别是对独居老人和慢性病患者的关怀。

- 推动经济复苏,帮助受疫情影响的企业和个体经营者恢复活力。

合肥的这一例新冠死亡病例,不仅仅是一个统计数字,更是一个生命的逝去、一个家庭的伤痛,以及一座城市在疫情长跑中的一次驻足思考,它提醒我们,尽管最困难的时刻已经过去,但对健康的守护仍需持续。

合肥能否在疫情防控与城市发展中找到更好的平衡?全社会对脆弱人群的关怀能否更加细致?这些问题,值得我们每一个人深思。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~