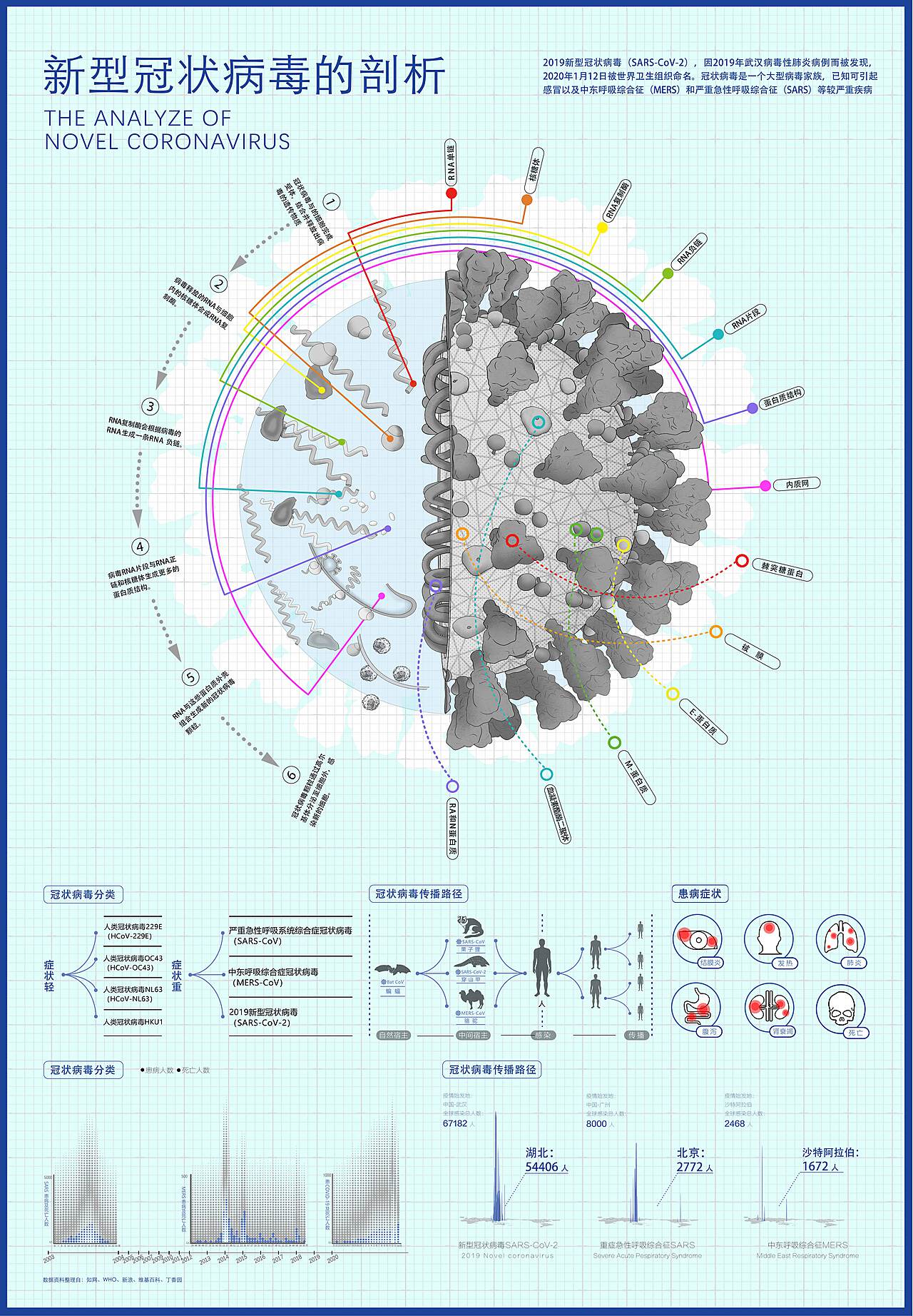

合肥新冠案例,城市抗疫的微观镜像与未来启示

2020年以来,新冠疫情席卷全球,中国各地也经历了多轮疫情的冲击,作为安徽省省会,合肥市在疫情防控中既有成功的经验,也面临过严峻的挑战,本文将以合肥新冠案例为切入点,分析该市的防疫措施、社会反应、经济影响及未来启示,探讨一座现代化城市如何在公共卫生危机中保持韧性。

合肥新冠案例的背景与特点

合肥作为长三角城市群的重要节点,人口流动性强,经济活跃度高,这使得其在疫情防控中面临较大压力,2022年春季,合肥曾出现多起本土确诊病例,涉及学校、商场、企业等多个场所,与国内其他城市相比,合肥的疫情呈现出以下特点:

- 输入性与本土传播并存:部分病例由外地输入,随后引发社区传播。

- 多链条并行:不同传播链交织,增加了流调难度。

- 快速响应:合肥市政府采取“动态清零”策略,迅速划定风险区域。

这些特点使得合肥的疫情防控既具有普遍性,又带有地方特色。

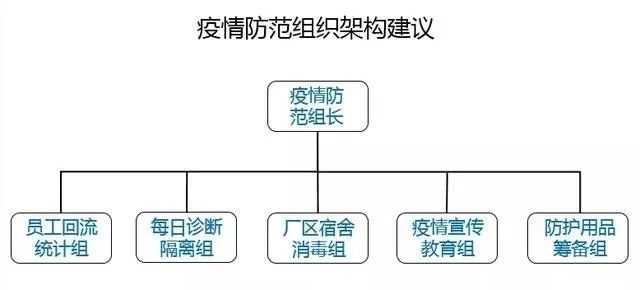

合肥的防疫措施与成效

精准流调与快速封控

合肥在疫情初期迅速启动应急响应机制,采用“大数据+网格化”手段进行精准流调,2022年4月,合肥某高校出现聚集性感染后,市政府在24小时内完成密接者排查,并划定封控区,有效遏制了疫情扩散。

常态化核酸检测

合肥借鉴深圳、上海等城市的经验,推行“15分钟核酸采样圈”,在商场、地铁站等人流密集区域设置免费检测点,确保早发现、早隔离。

科技助力防疫

合肥依托本地科技产业优势,运用人工智能、健康码等技术优化防疫管理,合肥高新区企业开发的“智能测温系统”在公共场所广泛应用,提高了筛查效率。

社会动员与公众配合

合肥市民对防疫政策的支持度较高,社区志愿者、基层工作者积极参与物资配送、信息登记等工作,形成了政府与民众的良性互动。

疫情对合肥社会与经济的影响

经济冲击与产业调整

疫情对合肥的餐饮、旅游、零售等行业造成较大冲击,但高科技产业(如半导体、新能源)仍保持增长,合肥市政府出台纾困政策,如减免租金、发放消费券,帮助中小企业渡过难关。

教育系统的应对

合肥中小学多次转为线上教学,教育部门推出“空中课堂”平台,确保“停课不停学”,长期网课也暴露出数字鸿沟问题,部分农村地区学生面临设备不足的困境。

社会心理变化

疫情加剧了部分市民的焦虑情绪,心理咨询需求上升,合肥市卫健委开通心理援助热线,并提供线上心理健康课程,缓解公众心理压力。

合肥案例的启示与未来展望

完善公共卫生应急体系

合肥的经验表明,城市需建立更高效的疾控预警机制,提升基层医疗机构的检测与处置能力。

推动数字化防疫创新

未来可进一步利用大数据、AI等技术优化疫情监测,减少对经济社会运行的干扰。

加强区域协同防控

作为长三角城市,合肥需与上海、南京等城市建立联防联控机制,共同应对跨区域传播风险。

提升公众健康素养

后疫情时代,合肥应加强公共卫生教育,培养市民的自我防护意识,形成长期健康习惯。

合肥新冠案例是中国城市抗疫的一个缩影,既展现了现代化治理的优势,也揭示了公共卫生体系的短板,合肥仍需在科技防疫、经济复苏、社会心理调适等方面持续探索,为全球疫情防控提供更多“合肥方案”。

(全文约1500字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~