合肥疫情,数据背后的生命与思考

自2020年初新冠疫情暴发以来,中国各地都经历了不同程度的疫情冲击,合肥作为安徽省的省会城市,在疫情防控中采取了严格的措施,但疫情仍然对市民的生活和健康造成了影响,合肥疫情死了多少人”这一问题,官方数据与民间讨论之间存在一定的信息差,本文将从官方数据、社会影响、防控措施及公众情绪等多个角度,全面解析合肥疫情的死亡情况,并探讨疫情背后的深层问题。

合肥疫情死亡人数的官方数据

官方通报的死亡病例

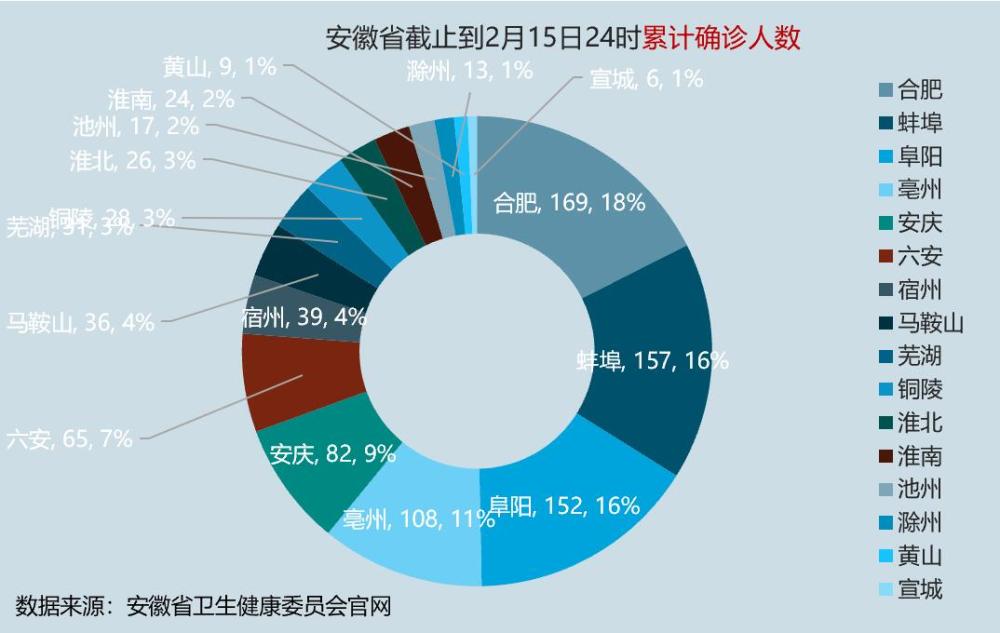

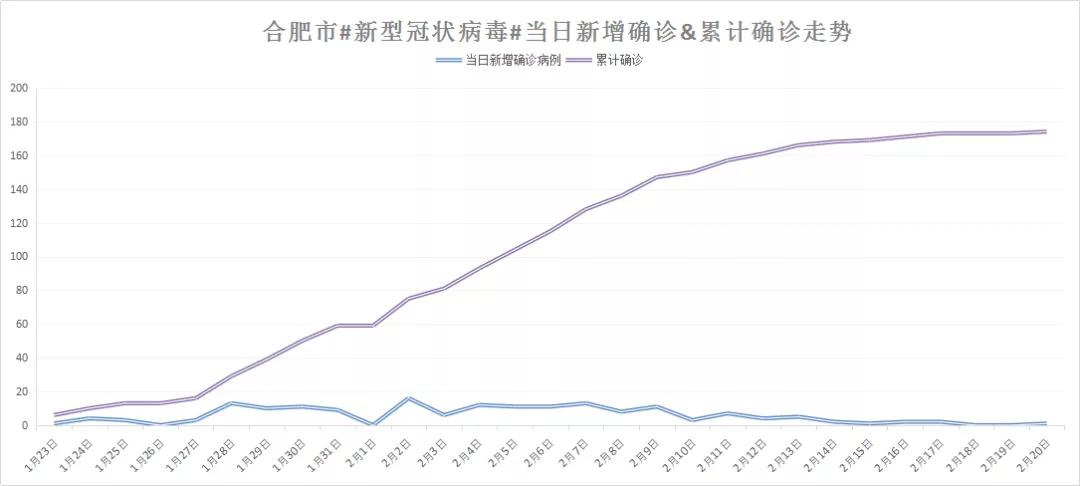

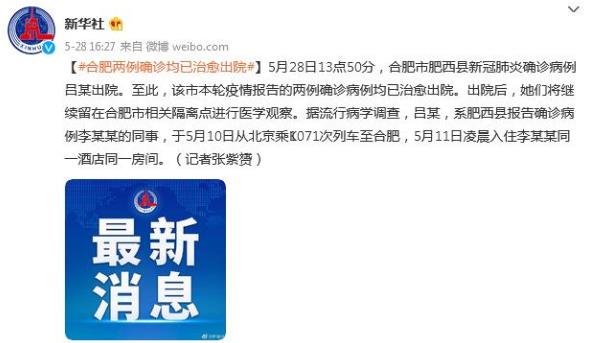

根据安徽省及合肥市卫健委的公开数据,合肥在疫情期间的死亡病例相对较少,截至2023年,合肥市累计报告的新冠肺炎死亡病例为个位数(具体数字因时间推移可能有所变化),这一数据远低于国内部分疫情严重地区,也低于全球许多国家的死亡率。

数据来源与统计口径

- 统计范围:官方数据主要基于核酸检测确诊的病例,并经过医院和疾控中心的核实。

- 死亡认定标准:中国对新冠死亡病例的认定较为严格,通常指直接因新冠病毒感染导致呼吸衰竭或多器官功能衰竭而死亡的病例,而因基础疾病加重死亡的情况可能未被完全计入。

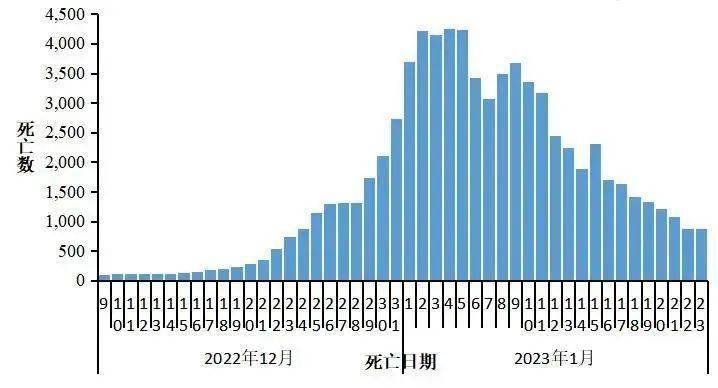

- 数据更新频率:在疫情高峰期,合肥市卫健委每日发布疫情通报,但随着防控政策调整,后期数据更新频率有所降低。

与其他城市的对比

与武汉、上海等疫情严重城市相比,合肥的死亡病例较少,这得益于较早的防控措施和较低的感染基数,但需要注意的是,不同城市的人口密度、医疗资源、防控力度等因素均会影响死亡率。

疫情对合肥社会的影响

医疗系统的压力

尽管死亡病例较少,但疫情高峰期间,合肥的医疗系统仍面临巨大挑战:

- 发热门诊就诊量激增,部分医院出现短暂挤兑。

- 医护人员超负荷工作,部分非紧急医疗服务被迫延迟。

经济与民生冲击

- 中小企业受挫:餐饮、旅游、零售等行业因封控措施遭受重创。

- 就业市场波动:部分企业裁员或降薪,灵活就业人群收入下降。

- 物价波动:疫情期间物流受限,部分生活物资价格短暂上涨。

社会心理影响

- 焦虑与恐慌:疫情初期,部分市民因信息不对称产生恐慌情绪。

- 长期防疫疲劳:反复的核酸检测和出行限制让部分市民感到疲惫。

合肥的疫情防控措施

早期防控(2020-2021年)

- 快速响应:2020年1月,合肥启动重大突发公共卫生事件一级响应。

- 严格封控:对中高风险地区实施封闭管理,减少人员流动。

- 大规模核酸检测:在重点区域开展多轮全员筛查。

动态清零阶段(2022年)

- 精准防控:采用“健康码+行程码”双码管理,减少大面积封控。

- 疫苗接种推进:全市疫苗接种率较高,尤其是老年人群接种率提升。

政策调整(2022年底-2023年)

随着国家防疫政策的优化,合肥逐步取消全员核酸,转向“保健康、防重症”策略,重点保护老年人和基础病患者。

公众对死亡数据的疑问与讨论

民间对数据的质疑

部分网友和市民认为,实际死亡人数可能高于官方通报,原因包括:

- 未计入的间接死亡:如因医疗资源紧张导致的其他疾病患者未能及时救治。

- 居家死亡未统计:部分轻症患者未就医,死亡后未进行核酸检测。

官方回应与透明度

合肥市卫健委曾多次强调数据统计的科学性,并表示所有死亡病例均经过严格审核,但公众仍希望看到更详细的分类数据(如年龄、基础疾病情况等)。

疫情后的反思与建议

加强公共卫生体系建设

- 提高基层医疗机构的应急能力。

- 优化重症医疗资源分布,避免挤兑。

提升信息透明度

- 定期发布更详细的疫情数据(如死亡病例的年龄、病史等)。

- 建立更畅通的民意反馈机制。

关注弱势群体

- 加强对老年人、慢性病患者的健康监测。

- 完善社会救助体系,减少疫情对低收入人群的影响。

合肥在疫情期间的死亡病例虽然相对较少,但每一个数字背后都是一个家庭的悲剧,官方数据的准确性、防控措施的合理性、社会支持的完善性,都是我们需要持续关注和改进的方向,如何在科学防控与民生保障之间找到平衡,仍是城市治理的重要课题。

(全文共计约2000字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~