合肥疫情风暴,一座城的坚守与突围

2023年的初冬,合肥这座被誉为“科技之城”的现代化都市,突然被一场突如其来的疫情打乱了节奏,街道上少了往日的喧嚣,商场里人流稀疏,地铁站里戴着口罩的人们行色匆匆,合肥,这座曾经以“低调务实”著称的城市,再次站在了抗疫的前线。

疫情突袭:从零星病例到社区传播

11月初,合肥市疾控中心通报了首例本土确诊病例,起初,人们并未太过紧张,以为这只是零星病例,很快就能控制住,病毒传播的速度远超预期,短短一周内,确诊病例从个位数攀升至三位数,多个区域出现社区传播,尤其是人口密集的蜀山区、包河区成为疫情“重灾区”。

合肥市政府迅速启动应急响应,划定高风险区,实施封控管理,核酸检测点一夜之间遍布街头,市民们排起长队,等待筛查,社交媒体上,合肥人的朋友圈被“健康码”“核酸报告”刷屏,焦虑与不安的情绪开始蔓延。

抗疫之战:政府与市民的合力

面对疫情,合肥市政府展现出高效的应对能力,市委书记、市长亲自坐镇指挥,成立疫情防控指挥部,统筹医疗资源、物资调配和人员安排,全市范围内,近万名医护人员、社区工作者和志愿者投入抗疫一线。

快速检测,精准防控

合肥借鉴了其他城市的经验,采用了“快检+精准封控”的策略,增设临时核酸检测点,推广“混采混检”技术,提高检测效率;利用大数据追踪密接者,确保高风险人群迅速隔离。

科技助力抗疫

作为“科技之城”,合肥的优势在此次疫情中凸显,科大讯飞的智能语音系统用于疫情通知,减少人工压力;合肥本土企业研发的无人配送车在封控区运送物资;甚至部分小区启用了“电子围栏”,确保居家隔离人员不外出。

市民的自觉与配合

合肥市民的素质在疫情中得到了充分体现,尽管生活受到影响,但大多数人积极配合防疫政策,减少外出,主动报备行程,社交媒体上,市民们自发组织互助群,帮助隔离在家的邻居采购生活物资,甚至有人免费为医护人员送餐。

困境与挑战:疫情下的民生百态

尽管抗疫措施迅速有力,但疫情仍给合肥带来了不小的冲击。

经济压力

餐饮、零售、旅游等行业首当其冲,合肥著名的淮河路步行街、罍街等商圈客流量骤减,不少小店因无法承受租金压力而关门,一位在宁国路经营小龙虾店的老板苦笑道:“去年刚熬过一波,今年又来,真不知道还能撑多久。”

医疗资源紧张

随着病例增加,合肥部分医院的发热门诊排起长队,医护人员超负荷工作,一位三甲医院的护士在社交媒体上写道:“连续工作12小时,防护服里的衣服湿了又干,但我们必须坚持。”

学生与家长的焦虑

中小学暂停线下教学,改为网课,家长们一边居家办公,一边监督孩子学习,压力倍增,一位家长无奈地说:“孩子上网课总走神,我们还得盯着,比上班还累。”

曙光初现:疫情拐点与未来展望

经过近一个月的鏖战,合肥的疫情终于迎来拐点,12月初,单日新增病例降至个位数,部分封控区逐步解封,市政府宣布,将有序恢复生产生活秩序,但依然强调“不松懈、不麻痹”。

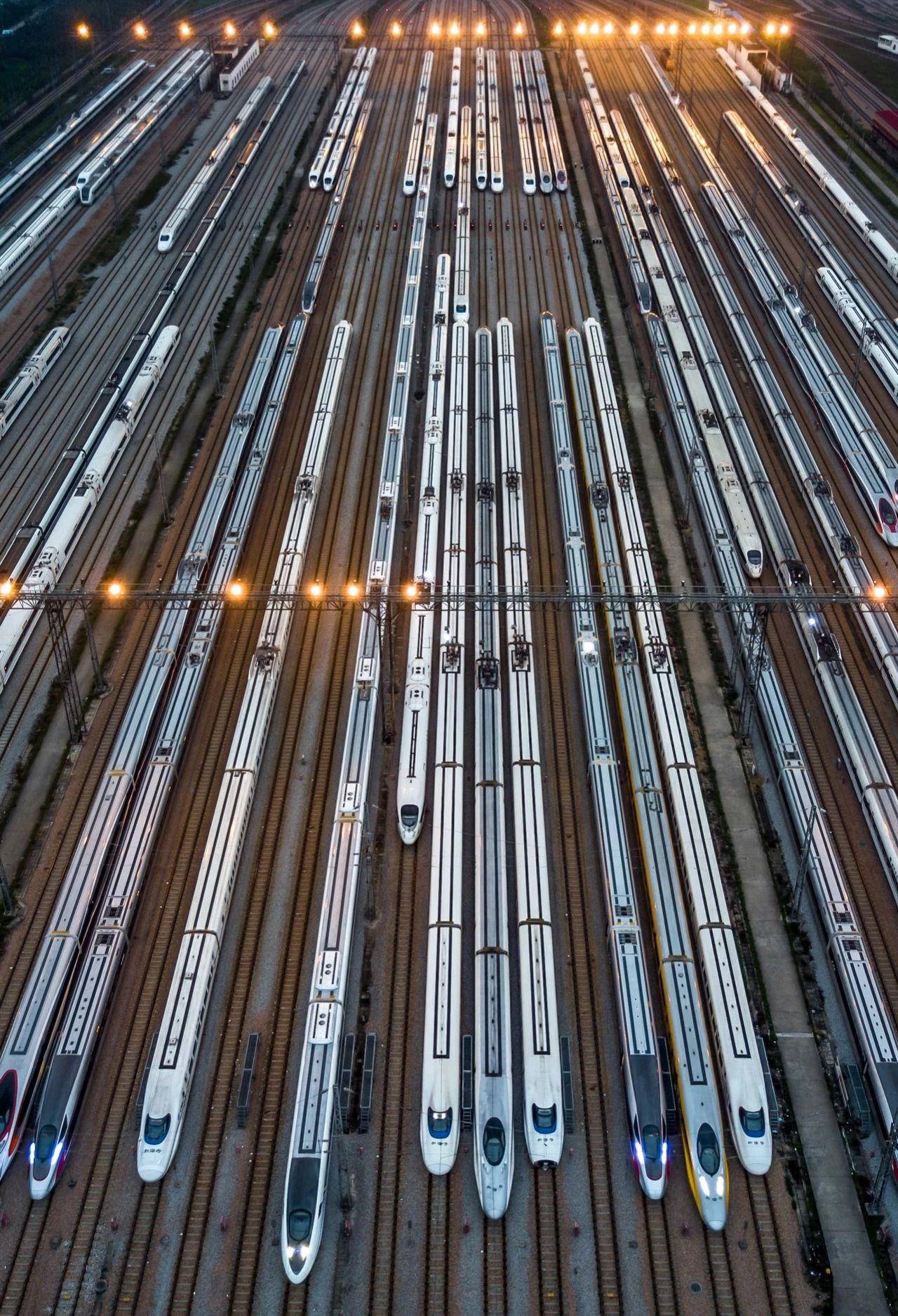

复工复产,经济复苏

合肥高新区、经开区等重点产业园区率先复工,京东方、蔚来汽车等龙头企业采取“闭环管理”确保生产,政府出台纾困政策,减免中小企业税费,发放消费券刺激市场。

常态化防疫成为新习惯

尽管疫情缓和,但合肥人已经养成了新的生活习惯——出门戴口罩、定期做核酸、减少聚集,一位市民感慨:“经历了这次疫情,才明白健康有多重要。”

反思与改进

此次疫情也暴露了一些问题,比如基层防控力量不足、部分市民防疫意识薄弱等,合肥市卫健委表示,未来将加强公共卫生体系建设,提升突发疫情应对能力。

合肥的韧性

疫情是一场大考,考验的不仅是政府的治理能力,更是一座城市的凝聚力,合肥,这座兼具科技创新与人文关怀的城市,在疫情中展现了它的韧性,从政府的高效应对,到市民的自觉配合,再到科技力量的加持,合肥正在用自己的方式突围疫情。

冬天终将过去,春天不会太远,当疫情的阴霾散去,合肥的街头将再次车水马龙,罍街的夜市将重现烟火气,而这座城市的故事,也将继续书写下去。

(全文共计1587字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~