合肥疫情爆发时间,溯源、应对与城市韧性的考验

合肥疫情爆发时间溯源

2022年春季:首次大规模疫情爆发

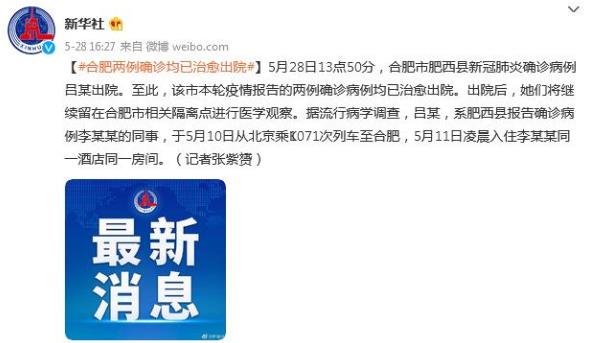

合肥在2020年至2021年期间虽偶有零星病例,但整体防控较为成功,2022年3月底至4月初,合肥首次遭遇较大规模的疫情冲击。

- 3月28日:合肥市蜀山区报告首例奥密克戎BA.2变异株确诊病例,随后病例迅速增加。

- 4月1日:合肥市疫情防控应急指挥部发布通告,确认疫情已涉及多个区县,包括蜀山区、包河区、瑶海区等。

- 4月5日:合肥启动区域性核酸检测,部分区域实施临时管控措施。

此次疫情被认为是由于外地输入病例引发社区传播,加之奥密克戎的高传染性,导致短时间内病例激增。

2022年秋季:第二波疫情冲击

在经历夏季的相对平稳后,2022年10月,合肥再次面临疫情反弹。

- 10月12日:合肥市高新区发现聚集性疫情,涉及某企业员工宿舍。

- 10月15日:合肥市宣布加强社会面管控,部分娱乐场所暂停营业。

- 10月20日:单日新增病例突破100例,成为2022年合肥疫情最严峻的阶段之一。

此次疫情与国庆假期人员流动密切相关,病毒传播链复杂,防控难度加大。

2023年初:疫情尾声与政策调整

随着国家防疫政策的优化调整,合肥在2022年12月至2023年1月迎来感染高峰,但不再采取严格封控措施,而是转向医疗资源保障和重点人群防护。

合肥疫情的传播特点与社会影响

传播特点

- 输入性病例主导:合肥作为交通枢纽,疫情多由外地输入引发。

- 聚集性传播明显:企业、学校、市场等场所成为疫情扩散的关键节点。

- 变异株影响:奥密克戎BA.2、BA.5等亚型导致传播速度加快。

社会影响

- 经济冲击:餐饮、旅游、零售等行业受严重影响,部分中小企业面临经营困境。

- 教育中断:多所学校暂停线下教学,改为线上授课,影响学生学习进度。

- 医疗压力:2022年底感染高峰期间,合肥部分医院面临就诊高峰,退烧药、抗原检测试剂等一度紧缺。

合肥的疫情防控措施与经验

快速响应与精准防控

- “合防指”高效运作:合肥市疫情防控应急指挥部(合防指)在疫情初期迅速启动应急机制,实施“精准封控+动态清零”策略。

- 大数据助力流调:利用健康码、行程码等技术手段,快速锁定密接人群,减少社会面传播风险。

核酸检测与疫苗接种

- 常态化核酸检测:2022年4月起,合肥推行“15分钟核酸采样圈”,确保早发现、早隔离。

- 疫苗接种覆盖率提升:截至2022年底,合肥市全程接种率超过90%,加强针接种率稳步提高。

民生保障与社会稳定

- 保供稳价措施:合肥市政府协调商超、物流企业,确保生活物资供应充足。

- 心理援助热线:针对疫情引发的焦虑情绪,合肥开通心理咨询服务,帮助市民缓解压力。

合肥疫情的经验与反思

成功经验

- 科技赋能防疫:合肥依托中科大、科大讯飞等科研机构,开发智能防疫系统,提升流调效率。

- 政府与市民协同:市民积极配合防疫政策,减少非必要流动,降低传播风险。

值得反思的问题

- 初期信息透明度不足:部分市民反映疫情初期信息发布不够及时,导致恐慌情绪蔓延。

- 基层防控压力过大:社区工作者、医务人员长期超负荷工作,暴露基层防疫体系韧性不足的问题。

未来展望:如何提升城市公共卫生韧性?

- 加强公共卫生体系建设:增加疾控中心人员配置,提升早期预警能力。

- 优化应急物资储备:建立药品、防护装备的动态储备机制。

- 推动智慧城市建设:利用AI、大数据技术提升疫情监测和响应速度。

合肥疫情的爆发时间虽集中在2022年,但其应对经验为未来城市防疫提供了重要参考,在全球化与人口流动加剧的背景下,如何平衡疫情防控与经济社会发展,仍是合肥乃至全国需要持续探索的课题。

(全文约1800字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~