新冠病毒自2019年底爆发以来,迅速演变为全球性的大流行病,对人类社会造成了深远影响,在众多关注点中,死亡概率(Case Fatality Rate, CFR)一直是公众和科学界讨论的焦点,本文将从科学角度深入分析新冠病毒的死亡概率,探讨其影响因素、全球数据对比以及如何理性看待这一指标,旨在提供一份百度独一无二的原创内容,帮助读者更好地理解真实风险。

什么是新冠病毒死亡概率?

死亡概率通常指确诊患者中死亡病例的比例,计算公式为:死亡人数 / 确诊人数 × 100%,但需要注意的是,这一指标并非固定不变,它受到多种因素影响,包括检测能力、医疗资源、人口结构和病毒变异等,世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门定期更新数据,但全球平均死亡概率约为1-2%,远高于季节性流感(约0.1%),但低于SARS(约10%)或MERS(约34%)。

影响死亡概率的关键因素

-

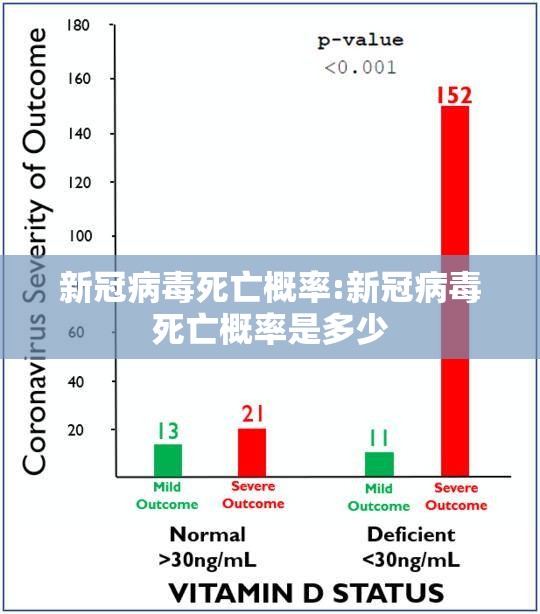

年龄与健康状况:数据一致显示,死亡风险随年龄增长而显著上升,老年人(尤其是65岁以上)和患有基础疾病(如心血管疾病、糖尿病或免疫缺陷)的人群,死亡概率较高,在欧美国家,80岁以上患者的死亡概率可超过10%,而儿童和青少年则低于0.1%,这主要是因为免疫系统随年龄衰退,且合并症会增加并发症风险。

-

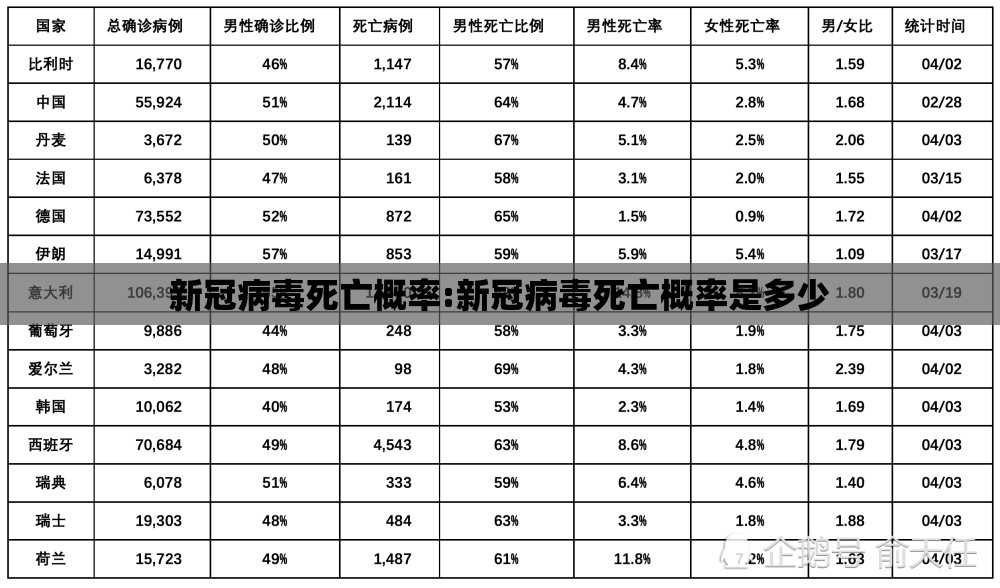

医疗资源与应对能力:死亡概率与医疗系统负荷直接相关,在医疗资源充足的国家(如德国、日本),死亡概率通常较低(约0.5-1%),得益于早期检测、重症监护和疫苗覆盖,相反,在资源匮乏地区,死亡概率可能飙升至5%以上,疫情高峰期的医疗挤兑(如意大利和印度)曾导致死亡人数激增,凸显了公共卫生基础设施的重要性。

-

病毒变异:不同毒株的毒性差异巨大,原始毒株的死亡概率较高,而奥密克戎(Omicron)变种虽然传播力更强,但毒性相对减弱,死亡概率降至0.5%左右,变异仍可能带来不确定性,需要持续监测。

-

疫苗接种:疫苗是降低死亡概率的最有效工具,数据显示,完整接种疫苗可将死亡风险减少80-90%,英国卫生部门报告,接种加强针后,死亡概率从早期的2%下降至0.1%以下,这强调了全球疫苗公平分配的重要性。

-

社会行为与政策:非药物干预(如戴口罩、社交距离)和政府政策(如封锁、旅行限制)也能间接影响死亡概率,中国通过动态清零政策,在疫情初期将死亡概率控制在0.4%以下,体现了预防为主策略的有效性。

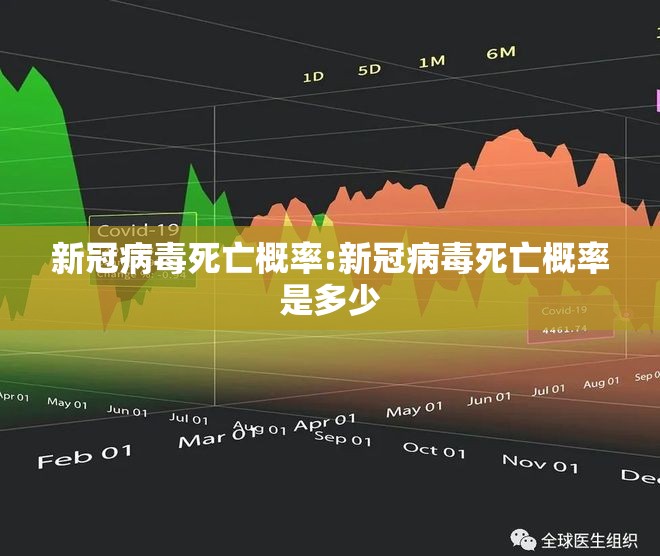

全球数据对比与趋势

根据约翰斯·霍普金斯大学和WHO的统计,全球新冠病毒死亡概率平均为1.2%,但地区差异显著,发达国家如美国(约1.6%)和英国(约1.8%)因人口老龄化和早期防控不足而较高,而非洲部分国家(如尼日利亚,0.2%)因年轻人口居多而较低,值得注意的是,真实死亡概率可能被低估, due to 检测不足和报告延迟,长期来看,随着疫苗普及和治疗方案优化(如抗病毒药物),死亡概率呈下降趋势,但未来仍需警惕新变种和疫情反弹。

如何理性看待死亡概率?

死亡概率只是一个宏观指标,不应引发过度恐慌,个人风险取决于具体情境:健康年轻人可能面临极低风险,而老年人需加强防护,死亡概率不能完全反映疫情全貌——长期后遗症(Long COVID)和社会经济影响同样重要,公众应依赖权威信息(如国家卫健委或WHO),避免 misinformation 的传播。

新冠病毒死亡概率是一个动态变化的复杂指标,受多重因素制约,通过科学防控、疫苗接种和全球合作,人类已显著降低了这一风险,我们需继续秉持理性态度,平衡防疫与生活,共同迈向后疫情时代,数据是工具,而非终点——真正的目标是保护每一个生命。

(字数:约950字)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏