随着全球疫情形势的变化和我国防控经验的积累,一个问题逐渐浮现在公众视野中:中国以后还敢封城吗?这不仅仅是一个简单的政策疑问,更涉及到对公共卫生体系、经济发展和社会治理的综合考量,本文将从多个角度深入探讨这一问题,力求提供原创、独到的分析。

封城策略的历史背景与成效

回顾2020年初,武汉封城是中国面对未知病毒时的果断决策,这一措施在当时被世界卫生组织称为“勇敢之举”,有效遏制了病毒的快速扩散,为全国乃至全球争取了宝贵的防控窗口期,随后,部分城市在疫情暴发时也采取了局部封控措施,如上海、西安等,这些行动在短期内控制了疫情,但也暴露了执行中的挑战,如民生保障、经济压力等。

封城的核心逻辑是“以空间换时间”,通过严格限制人员流动,切断传播链,为医疗资源调配、疫苗研发和精准防控创造条件,从数据看,中国的感染率和死亡率远低于许多发达国家,这证明了封城在特定阶段的必要性。

当前疫情形势与防控策略的演变

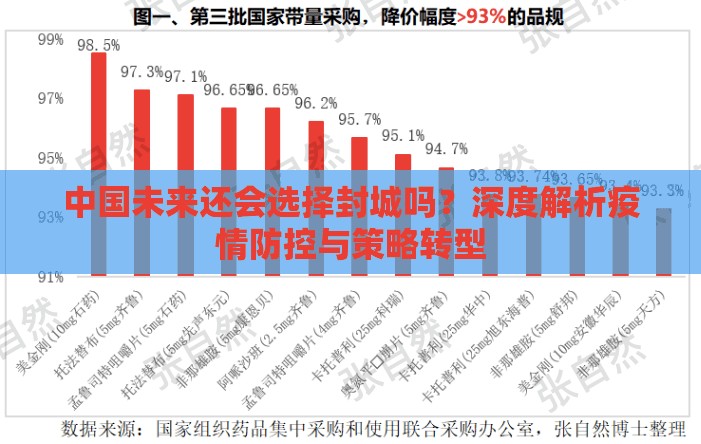

疫情已进入新阶段,病毒变异株(如奥密克戎)传播力增强但致病性减弱,疫苗接种率提升,医疗资源储备更加充足,这些变化促使中国调整策略,从“动态清零”转向更精准的防控,2022年底的“新十条”优化措施就是一个信号,强调科学精准、最小化影响。

封城作为一种极端手段,其适用性已大幅降低,政府更倾向于采用区域性管控、常态化核酸检测、健康码分级管理等柔性措施,近期一些城市出现疫情时,多采取封控小区或单元而非全城封锁,这体现了策略的精细化。

未来封城的可能性:敢与不敢的辩证分析

敢封城的底气:制度优势与人民配合

中国具备强大的组织动员能力和民众配合度,这是封城策略的基础,如果出现致命性更强的变异株或突发公共卫生事件,封城仍是“工具箱”中的选项,政府可能会在评估风险后,果断决策以保护人民生命健康。

不敢封城的约束:经济成本与社会压力

封城的经济代价高昂,2022年部分城市的封控对供应链、中小企业和服务业造成冲击,社会层面也出现了疲劳情绪,政府会更权衡利弊,避免“一刀切”,中央多次强调“疫情要防住、经济要稳住”,说明政策已转向平衡模式。

替代策略:科技与精准防控

大数据、人工智能等科技手段正提升防控效率,利用行程轨迹追踪、智能测温设备等,可实现快速响应和精准干预,封城可能被更高效的“数字围栏”所取代,减少对整体社会运行的影响。

国际经验与中国特色路径

全球各国已基本放开管控,但中国选择了渐进式开放路径,这源于人口基数大、医疗资源分布不均的国情,中国可能会借鉴国外“群体免疫”与“精准防护”结合的经验,但不会完全照搬,封城作为后备手段,只会在极端场景下启用。

封城不再是首选,但仍是底线思维

中国未来“敢”封城的底气仍在,但“会”封城的概率极低,政策导向已从应急管控转向常态化治理,更注重科学性和灵活性,封城将逐渐淡出主流策略,取而代之的是更人性化、精细化的防控模式,在公共卫生安全受到重大威胁时,中国依然有能力并有可能启动封城措施,这体现的是对人民生命至上原则的坚守。

未来的疫情防控,必将是一场智慧与平衡的考验——既要保障健康,又要维护发展;既要依靠制度优势,又要倾听民意,封城与否,不再是一个简单的“敢”字所能概括,而是国家治理现代化进程中的一道动态选择题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏