我们生活在一个充满数字的世界,从清晨闹钟响起的那一刻,到夜晚入睡前刷的最后一条社交媒体动态,数字无处不在,当我们谈论“大数”时,许多人可能会联想到数学课本上的抽象概念,百万”“亿”甚至“万亿”,但实际上,大数并非遥不可及的学术话题,而是深深嵌入我们的日常生活、社会运转乃至宇宙认知中,这篇文章将带你探索生活中的大数,揭示这些数字背后的真实世界和深远意义。

什么是“大数”?从抽象到具体的转变

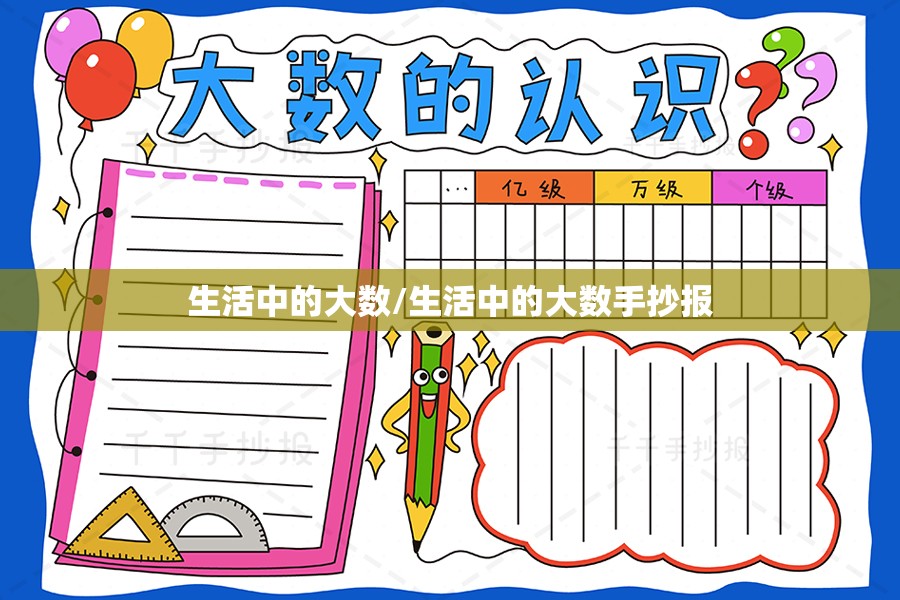

在数学中,大数通常指那些超出日常计数范围的数字,比如1,000,000(百万)或1,000,000,000(十亿),但对普通人来说,大数的意义往往在于其代表的规模而非数字本身,全球人口超过80亿,地球的年龄约为45亿年,这些数字之所以“大”,是因为它们超越了个人经验的界限,我们无法直观地想象80亿人站在一起的场景,但通过类比——如果每个人占用一平方米,80亿人足以覆盖整个北京市的面积”——大数变得更具象、更易理解。

大数在日常生活中的无处不在

尽管我们很少直接处理大数,但它们以各种形式影响着我们的生活,以下是一些常见例子:

- 经济与金融:国家的GDP(国内生产总值)、公司的市值或全球债务规模常常涉及大数,中国的GDP超过120万亿元人民币,美国的国债突破30万亿美元,这些数字决定了政策制定、投资决策甚至普通人的就业机会。

- 科技与数据:在数字时代,大数更是司空见惯,每天,互联网上产生超过2.5亿TB的数据;社交媒体平台如微信和抖音,每日活跃用户数以亿计,这些大数驱动着算法推荐、人工智能训练和网络安全。

- 健康与医学:人体本身就是一个“大数”的集合,一个成年人体内约有37万亿个细胞;全球每年有数亿人接种疫苗,这些数字直接关系到公共健康策略和疾病防控。

- 环境与生态:气候变化议题中,大数扮演着关键角色,全球每年排放约370亿吨二氧化碳,海洋中塑料垃圾的总量估计超过1.5亿吨,这些数字警示着我们面临的生态危机。

为什么大数难以理解?认知的局限性

人类大脑并非为处理大数而进化,研究表明,我们更容易理解小规模数字(如1-10),但对于超过千或万的数字,往往缺乏直观感知,这被称为“数字麻木”(number numbness),听到“某国贫困人口有1亿人”时,我们可能无动于衷,但看到一张具体家庭挣扎的照片时,却会深受触动,这种认知局限导致我们在面对大数时容易低估其影响,比如忽视气候变化的紧迫性或低估经济不平等的严重性。

大数的意义:连接微观与宏观

尽管大数挑战着我们的认知,但它们却是连接个人与世界的桥梁,通过理解大数,我们能更全面地看待社会问题:

- 促进全局思维:大数帮助我们跳出个人视角,看到整体趋势,全球80亿人口中,仍有数亿人缺乏基本清洁水——这个数字激励着集体行动而非个体同情。

- 驱动科学进步:从天文学(宇宙中有2万亿个星系)到量子物理(一粒沙中有数万亿个原子),大数推动了人类对宇宙的探索。

- 增强决策理性:在商业和政策中,大数提供数据支持,避免基于 anecdote(个案)的误判,通过大数据分析,企业能更精准地预测市场趋势。

如何更好地理解大数?实用技巧

既然大数如此重要,我们该如何提升对其的感知?以下是几个简单方法:

- 类比与可视化:将大数转化为熟悉的概念。“1万亿秒相当于约31700年”,这比干巴巴的数字更生动。

- 分解与比较:将大数拆解为更小的单位。“全球碳排放370亿吨”可理解为“每人平均年排放5吨”。

- 故事化叙述:用叙事赋予大数意义,讲述一个贫困地区儿童的故事,再联系到整体数据,能增强共鸣。

- 技术工具:利用数据可视化工具(如图表、地图)来呈现大数,使其更直观。

拥抱大数,拥抱更广阔的世界

生活中的大数不仅是数字,更是人类文明、自然世界和未来命运的缩影,它们提醒我们,个人是整体的一部分,而每一个“大”背后都由无数“小”组成,从下一次看到人口统计到关注气候变化数据,愿我们不再被大数吓倒,而是学会解读它们背后的故事——因为理解大数,就是理解我们所处的时代。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏