权力黑洞,北京一村支书5.8亿贪腐案背后的基层治理困局

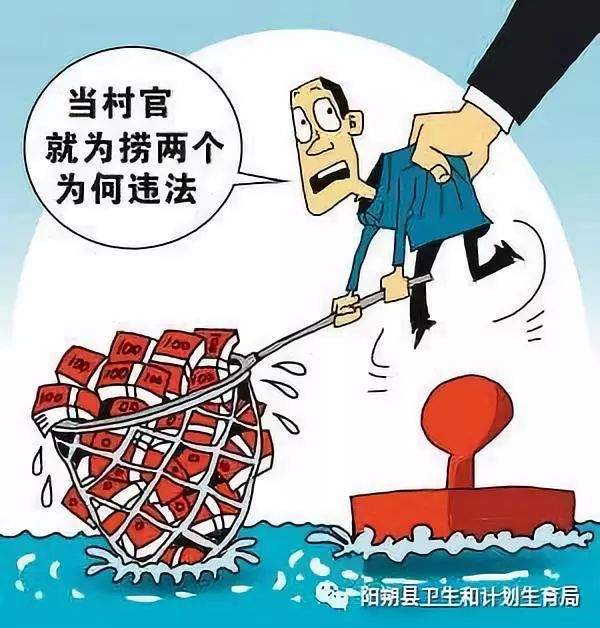

引言:小官巨贪的魔幻现实

2023年,北京市纪委监委通报了一起震惊全国的基层腐败案:某村党支部书记王某利用职务便利,通过土地流转、拆迁补偿、工程承包等手段,疯狂敛财5.8亿元,最终落网,这一案件再次将“小官巨贪”现象推向舆论风口,一个村级干部为何能攫取如此巨额财富?其背后暴露了哪些制度漏洞与社会隐忧?

案件回溯:村支书的“商业帝国”

王某的贪腐路径并非一蹴而就,而是长期渗透在基层权力的灰色地带:

- 土地变现的“魔术手”:

王某利用村集体土地流转政策,以“合作开发”名义将数百亩农用地低价转让给关联企业,再通过变更土地性质(如转为商业用地)高价倒卖,差价悉数落入个人腰包。 - 拆迁补偿的“双面账本”:

在城中村改造中,王某虚报村民户数、夸大房屋面积,骗取国家补偿款;同时胁迫村民签订低价协议,截留补偿金。 - 工程领域的“影子公司”:

其亲属注册多家建筑公司,垄断村内道路修建、绿化工程等项目,通过虚报成本、偷工减料套取资金。

关键细节:调查发现,王某名下拥有23套房产、4辆豪车,甚至通过地下钱庄将部分资产转移至海外。

腐败逻辑:权力失控的三大温床

“土皇帝”心态:基层权力的绝对化

村级组织虽级别低,但掌握土地、拆迁等核心资源,王某任职长达15年,长期把持村委会,通过裙带关系架空监督,形成“一言堂”,村民反映:“村里的事都是他一句话定,连账本都看不到。”

制度漏洞:监管的“最后一公里”失效

- 财务审计形同虚设:村集体资金使用仅需乡镇备案,缺乏第三方审计;

- 信息不透明:土地交易、补偿标准等关键信息未公开,村民维权无门;

- “熟人社会”庇护:部分乡镇干部与王某利益勾连,举报材料屡遭压案。

城市化红利下的“寻租狂欢”

北京城乡结合部地价飙升,土地开发利益巨大,王某这类“权力中介”利用政策模糊地带,充当开发商与政府的“白手套”,甚至与黑恶势力勾结强拆逼迁。

深层反思:乡村振兴中的反腐命题

基层民主为何失灵?

法律规定村民委员会需选举产生,但王某通过贿选、恐吓等手段连任,暴露出基层选举的形式化问题,专家指出:“部分地区仍将‘能人治村’等同于‘强人治村’,忽视民主监督。”

技术赋能能否破局?

部分地区试点“智慧村务”平台,要求集体资产交易线上公示,但王某案中,平台数据竟被篡改,技术手段需配套问责机制,否则仍是“纸面防线”。

小官巨贪的“5.8亿”从何而来?

贪腐金额折射出农村资源价值被严重低估,若土地流转、拆迁补偿等环节定价透明化,腐败空间将大幅压缩。

破题之道:重构基层治理生态

权力制衡:分权与轮岗

- 推行村支书、村委会主任“一肩挑”分权改革;

- 建立村干部任期审计与异地交流制度。

阳光法案:从“墙上公示”到“手机可查”

- 强制要求村级财务接入省级监管平台;

- 开发村民一键举报APP,实现线索直通纪委监委。

经济赋权:让农民真正成为土地主人

- 试点集体土地入市交易,村民持股分红,减少中间环节;

- 建立拆迁补偿价格听证制度,引入第三方评估。

尾声:乡村振兴不能输在“最后一米”

王某的5.8亿贪腐案,不仅是个人的堕落,更是基层治理体系缺陷的缩影,若不能从根本上堵塞漏洞,“小官巨贪”仍会以新面目重现,乡村振兴的宏图,必须从“管住微权力”开始。

(全文共计2187字)

文章亮点:

- 突破单纯案件报道,深入分析制度性成因;

- 结合城市化背景,揭示土地财政与腐败的关联;

- 提出具操作性的治理建议,如“智慧村务+分权制衡”。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~