疫情下的北京,累赘病例背后的城市韧性

自2020年初新冠疫情暴发以来,全球各地的城市都经历了不同程度的冲击,作为中国的首都,北京在疫情防控中扮演着重要角色,其严格的防疫政策、高效的应急响应机制以及市民的高度配合,使得疫情在大多数时候得到有效控制,随着病毒变异和防控策略的调整,北京也多次出现零星病例,甚至在某些阶段出现“累赘病例”——即反复感染、长期未能清零的病例,这些病例不仅增加了防疫难度,也考验着城市的韧性。

本文将探讨北京在疫情期间的防疫措施、累赘病例的成因、社会影响以及未来可能的应对策略,试图揭示这座超大城市如何在疫情中保持运转,并从中汲取经验。

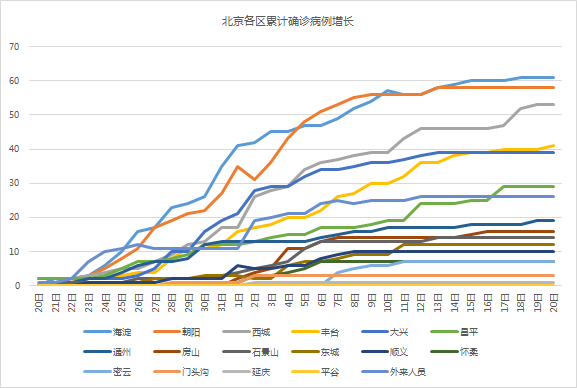

北京疫情概况:从零星散发到累赘病例

疫情初期:快速响应与动态清零

2020年初,北京作为国际交通枢纽,迅速成为疫情防控的重点区域,在武汉封城后,北京立即启动一级响应,实施严格的入境管控、社区封闭管理和大规模核酸检测,这一阶段的北京疫情以输入性病例为主,通过“早发现、早隔离”的策略,成功避免了大规模暴发。

2022年奥密克戎冲击:累赘病例浮现

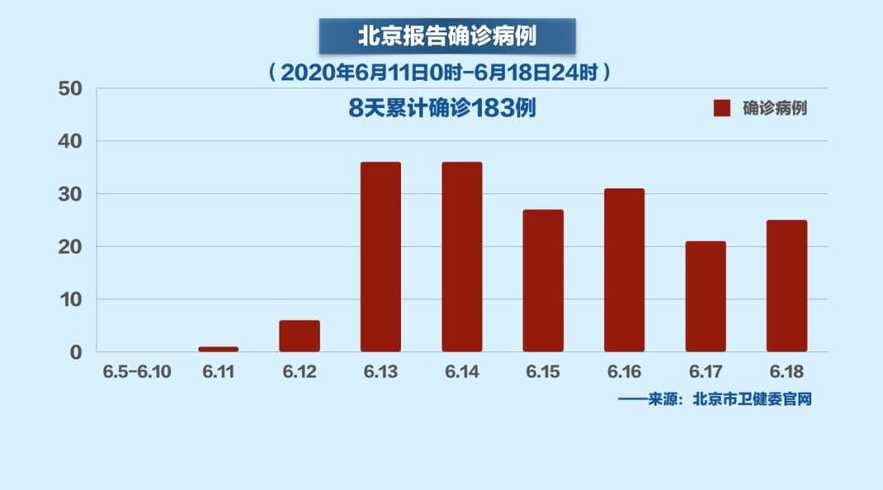

2022年,奥密克戎变异株传入中国,北京也未能幸免,与以往不同,奥密克戎的高传染性和隐匿性使得病例更难被迅速发现,部分感染者甚至多次复阳,形成“累赘病例”,这些病例不仅延长了疫情周期,还增加了社会面的传播风险。

2022年5月,北京朝阳区出现聚集性疫情,部分社区连续多日出现新增病例,个别感染者甚至在解除隔离后再次检测阳性,这种现象引发了公众对“动态清零”政策可持续性的讨论。

累赘病例的成因分析

病毒特性:变异株的挑战

奥密克戎BA.5、XBB等亚型的免疫逃逸能力增强,使得疫苗保护效果下降,部分接种者仍可能感染并传播病毒,病毒潜伏期缩短,但传播速度加快,导致防控窗口期变窄。

防控漏洞:隐匿传播链

北京作为超大城市,人口流动性极高,部分病例可能在核酸检测间隙传播病毒,2022年11月,北京某商场因一名无症状感染者未及时被发现,导致后续数十例关联病例。

复阳现象:病毒残留还是二次感染?

部分患者在康复后核酸检测再次呈阳性,医学界对此尚无定论,可能是病毒残留,也可能是二次感染,这种现象使得部分病例长期无法“清零”,成为防疫的难点。

累赘病例的社会影响

经济压力:反复封控与商业停滞

北京作为经济中心,多次局部封控影响了餐饮、零售、旅游等行业,2022年五一假期期间,朝阳区部分商圈因疫情关闭,导致商家损失惨重。

心理疲劳:市民的抗疫倦怠

长期的核酸检测、健康码查验和出行限制让部分市民产生“防疫疲劳”,甚至对政策产生抵触情绪,社交媒体上,“何时能恢复正常生活”成为热门话题。

医疗资源挤兑风险

尽管北京医疗资源丰富,但若累赘病例持续增加,仍可能对发热门诊、隔离病房等造成压力,2022年底,随着感染高峰到来,部分医院出现短暂的就诊排队现象。

北京如何应对累赘病例?

精准防控:从“全城静默”到“分区管理”

北京逐步优化防控策略,不再采取“一刀切”封城,而是按风险等级划分管控区域,2022年11月,海淀区某小区出现病例后,仅对该小区进行封控,而非整个行政区。

科技助力:大数据与AI追踪

北京利用健康宝、行程码等工具,结合流调大数据,快速锁定密接人群,AI辅助诊断系统提高了核酸检测效率,减少了人为误差。

加强疫苗接种与药物储备

北京持续推进加强针接种,尤其是老年人和高风险人群,抗病毒药物(如Paxlovid)的储备增加,为重症患者提供了更多治疗选择。

未来展望:如何在疫情中保持韧性?

平衡防疫与经济:探索常态化管理

随着病毒毒力减弱,北京可能逐步转向“精准防控+社会面低水平流行”模式,减少对正常生活的影响。

提升公共卫生体系

加强基层医疗能力,优化分级诊疗,避免医疗挤兑,建立更高效的疫情预警机制,提前应对可能的变异株。

增强社会心理支持

通过心理咨询热线、社区关怀等方式,缓解市民的焦虑情绪,增强社会凝聚力。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~