疫情双城记,北京防控升级与呼和浩特静默背后的抗疫逻辑

2022年秋冬之交,中国北方的两座重要城市——首都北京与草原青城呼和浩特,因疫情再度成为焦点,一边是政治经济中心步步为营的“精准防控”,一边是边疆枢纽城市罕见的全域“静默管理”,两种截然不同的应对策略背后,折射出中国抗疫的复杂性与地方治理的差异化探索,本文将从疫情数据、防控措施、民生影响及未来挑战四维度,深度解析双城最新战疫态势。

疫情数据对比:规模差异下的共同压力

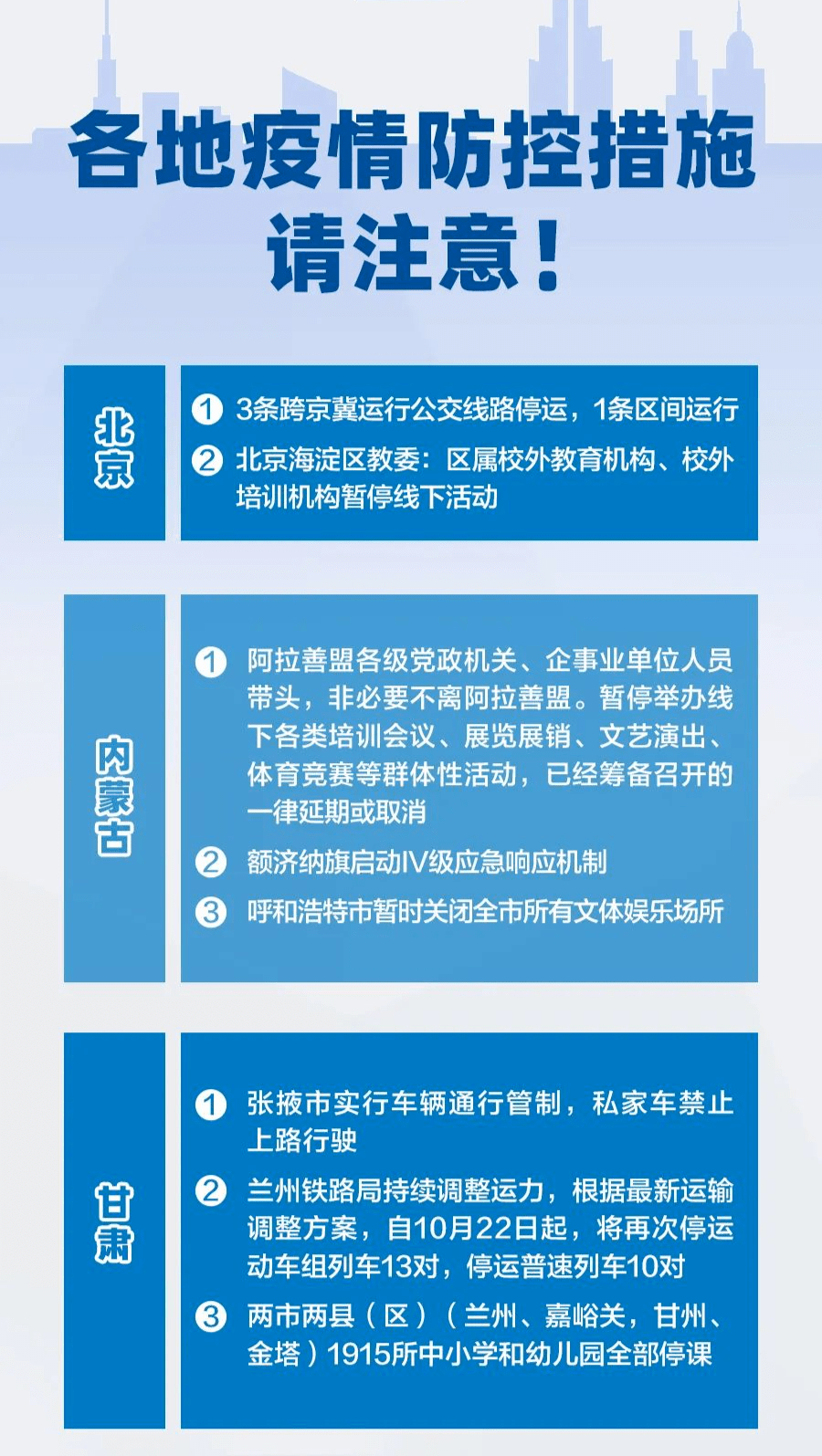

截至10月25日,北京市单日新增本土感染者32例,涉及朝阳、丰台等多区,以社会面散发病例为主;而呼和浩特单日新增“59+152”(确诊+无症状),已连续12天破百,且约70%集中在高风险区。

北京的特点在于“多点散发但可控”,病毒溯源显示多数与京外输入相关,如进返京人员、冷链物流等,而呼和浩特则面临奥密克戎BA.5.2变异株的快速传播,其R0值(基本传染数)高达18.6,导致当地出现社区隐匿传播链,值得注意的是,呼和浩特本轮疫情60%以上感染者集中于城中村、老旧小区,暴露出基层卫生设施的薄弱环节。

防控策略:精准与果断的辩证选择

北京的“网格化狙击”

北京延续“动态清零”总方针,但手段更趋精细化:

- 重点区域“三天三检”:如朝阳区划定8个临时管控区,仅封控楼栋而非整个社区;

- 弹窗3机制升级:通过大数据对涉疫风险人员限制购票、进京,日均拦截量超2万人次;

- 保供“白名单”制度:允许蔬菜直通车进入封控区,新发地市场日供应量稳定在1.8万吨。

呼和浩特的“静默突围”

面对指数级增长,呼和浩特自10月5日起实行全域静默管理,其措施包括:

- “足不出户”硬隔离:高风险区安装门磁报警器,低风险区每户每日限1人外出采购;

- 物资配送“三级接力”:市级统筹→区级分拨→社区志愿者送货,但部分居民反映配送延迟;

- “追阳”速度竞赛:组建200支流动采样队,要求6小时内完成单管复核。

专家解读:中国疾控中心研究员王丽萍指出,北京体现“以快制快”的防控艺术,而呼和浩特需通过短暂静默打破传播链,二者本质都是为争取时间窗口。

民生影响:从“菜篮子”到心理防线

北京的挑战在于平衡防控与经济:

- 朝阳区暂停餐饮堂食,中小商户日营业额下降40%;

- 通勤族面临地铁部分站点封闭,早高峰拥堵指数上升15%。

呼和浩特则面临更严峻考验:

- 就医矛盾突出:一名癌症患者因延误化疗在社交媒体求助,次日政府开通“绿色通道”;

- 学生网课适应性差:牧区家庭网络覆盖率不足70%,教育局紧急调配500台平板电脑;

- 舆情波动:个别社区干部“粗暴封门”视频引发争议,官方连夜整改并问责3人。

民间声音:北京白领李女士表示“理解临时管控,但希望信息公开更透明”;呼和浩特牧民布和则呼吁“加强蒙汉双语防疫宣传”。

未来挑战:双城抗疫的未竟之问

-

变异株的“破防”风险

BA.5.2的免疫逃逸能力可能削弱疫苗效果,呼和浩特老年人接种率仅76%,亟需加强针覆盖。 -

防控成本的可持续性

北京流调队伍已扩编至3000人,呼和浩特财政日均支出超2000万元,长期高压恐致疲态。 -

区域协同的短板

内蒙古周边省份疫情交织,如何避免“环京护城河”效应外溢至北京,需强化跨省核酸互认。

抗疫没有标准答案,但有共同初心

从长安街到敕勒川,两座城市的抗疫实践印证了“因地制宜”的治理智慧,当北京用“绣花功夫”守护超大城市韧性,当呼和浩特以“草原铁骑”般的决心围剿病毒,其目标始终一致:最大限度保护生命与社会稳定,或许正如某社区工作者所言:“我们不是在完美和混乱间选择,而是在不完美的选项中寻找最优解。”

(全文约1720字)

注:本文数据截至2022年10月25日,综合了国务院客户端、两地卫健委通报及权威媒体报道,部分案例为保护隐私采用化名。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~