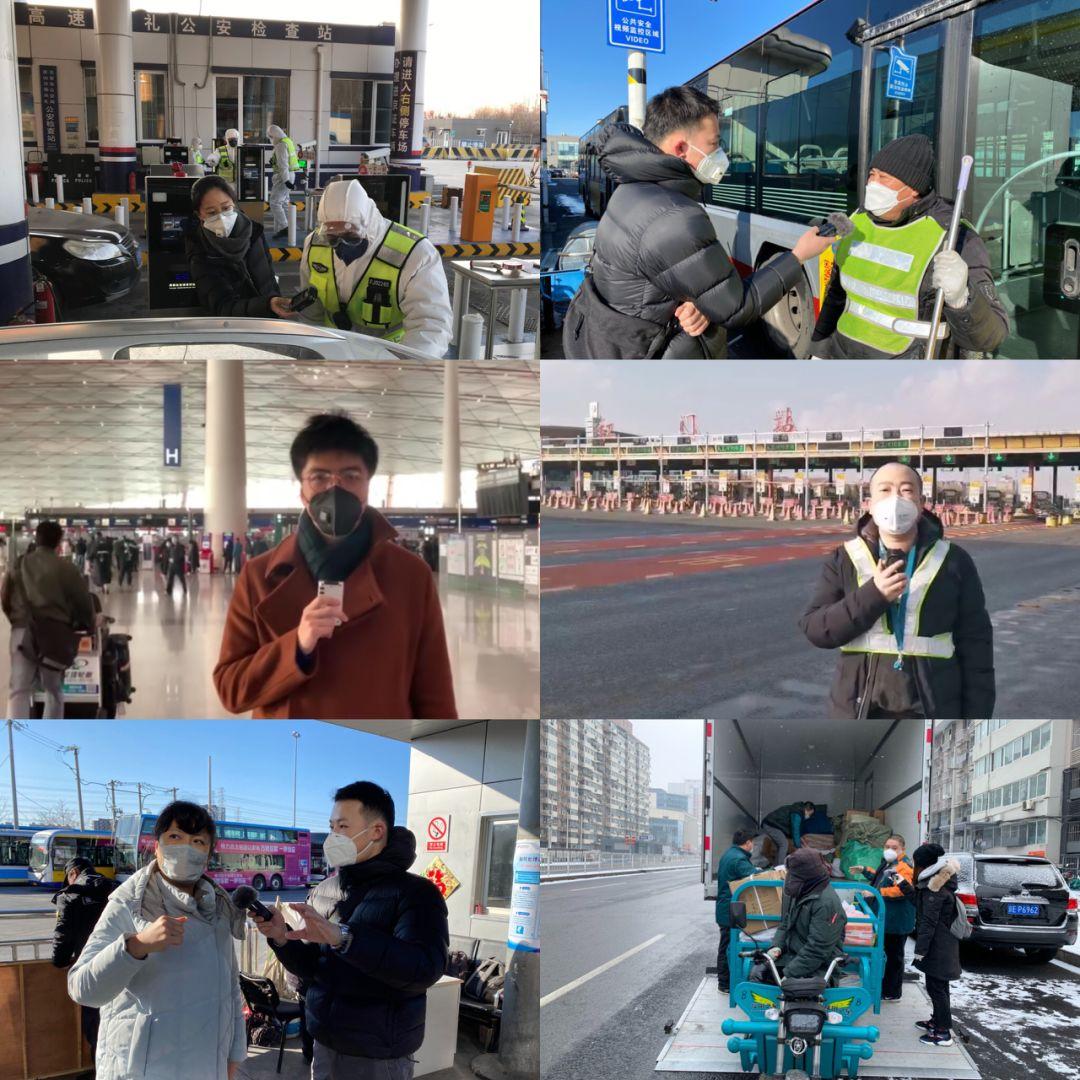

北京飞机场防疫,科技与人文的双重防线

在全球疫情持续波动的背景下,机场作为国际交通枢纽,一直是疫情防控的关键节点,北京作为中国的首都,其机场的防疫措施不仅关乎国内公共卫生安全,也直接影响国际社会的防疫信心,北京飞机场(包括首都国际机场和大兴国际机场)在防疫方面采取了哪些措施?这些措施如何平衡高效防控与旅客便利?本文将深入探讨北京飞机场的防疫体系,分析其科技应用、管理策略及未来挑战。

北京飞机场的防疫体系概览

北京飞机场的防疫工作由多个部门协同完成,包括机场管理方、海关、边检、疾控中心及地方政府,其核心目标包括:

- 入境防控:严格执行“外防输入”政策,对国际航班旅客实施闭环管理。

- 国内航班筛查:通过健康码、行程码等手段,确保国内旅客流动安全。

- 环境消杀:高频次消毒公共区域,降低病毒传播风险。

- 应急处置:快速响应突发疫情,防止扩散。

科技赋能:智能防疫的北京模式

无接触通关与AI测温

北京机场广泛应用人工智能技术,如红外测温仪、人脸识别闸机等,减少人员接触,旅客只需刷身份证或护照,系统即可自动核验健康码、核酸检测报告,并测量体温,大幅提高通行效率。

大数据追踪与健康码联动

通过“北京健康宝”与全国防疫数据对接,机场可实时掌握旅客的行程轨迹,一旦发现高风险地区旅居史,系统会自动触发预警,引导旅客进行进一步检测或隔离。

机器人消毒与无人配送

部分航站楼已部署消毒机器人,定时对候机区、卫生间等场所进行紫外线或喷雾消杀,无人配送车可为隔离旅客运送餐食和物资,减少人员接触。

核酸检测快速通道

机场设有24小时核酸检测点,部分采用“快检”技术,可在2-4小时内出结果,方便国际旅客转机或入境隔离。

闭环管理:国际航班的严格防控

分区管控,避免交叉感染

国际航班与国内航班实行物理隔离,国际到达旅客需走专用通道,避免与国内旅客接触,航站楼内划分“红区”(高风险区)和“绿区”(安全区),工作人员也实行分类管理。

“14+7”隔离政策的执行

入境旅客需接受14天集中隔离和7天居家健康监测,机场与地方政府联动,确保旅客从落地到隔离酒店全程闭环转运,防止病毒外溢。

航班熔断机制

根据民航局规定,若某航班检出一定数量阳性病例,将触发熔断机制,暂停该航线运营1-4周,以减少输入风险。

人性化服务:防疫不防“心”

尽管防疫措施严格,北京机场仍注重旅客体验:

- 多语言服务:提供中英双语指引,部分区域增设小语种翻译设备。

- 特殊旅客关怀:老人、儿童等群体可走绿色通道,减少排队时间。

- 心理疏导:隔离旅客可通过线上心理咨询缓解焦虑。

挑战与未来展望

变异病毒的威胁

随着奥密克戎等变异毒株的出现,现有防疫体系需不断升级,如加强快速检测能力、优化疫苗验证流程等。

国际通航压力

全球疫情反复,国际航班恢复缓慢,如何在安全前提下逐步增加航班,是未来重要课题。

科技与隐私的平衡

大数据追踪虽有效,但也引发隐私担忧,如何在防疫与个人信息保护之间找到平衡,仍需探索。

北京飞机场的防疫体系融合了科技、管理与人文关怀,既展现了中国的防疫决心,也为全球机场防疫提供了参考,随着疫情变化,北京机场将继续优化措施,在保障安全的同时,推动航空业复苏,迎接后疫情时代的挑战。

(全文约1500字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~