广西有西宁吗?中国地理名称的趣味探索

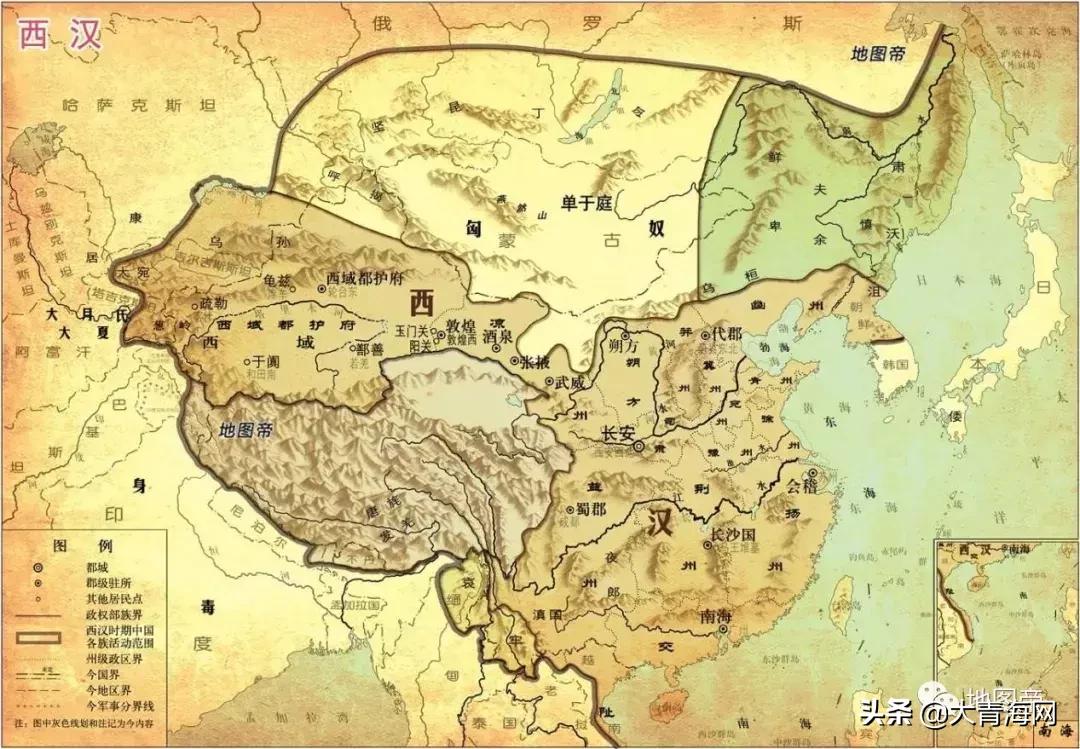

在中国广袤的土地上,地理名称常常蕴含着丰富的历史文化信息,也容易引发一些有趣的误解和讨论。"广西有西宁吗?"这个问题看似简单,却折射出中国行政区划命名中的诸多有趣现象,本文将深入探讨广西与西宁的地理关系,分析中国地名中的"东西南北"现象,解读地名背后的历史文化内涵,并比较广西与青海西宁的发展特色,最后分享一些中国地理中容易混淆的有趣地名案例。

广西与西宁的地理关系解析

要回答"广西有西宁吗"这个问题,首先需要明确两者的行政区划归属,广西壮族自治区,简称"桂",是中国五个少数民族自治区之一,位于中国南部沿海,北回归线横贯中部,而西宁市则是青海省的省会,位于中国西北内陆地区,青藏高原东北部,从地理位置上,两者相距约2000公里,分别位于中国的南方和西北方。

在中国现行行政区划中,广西壮族自治区下辖14个地级市,包括南宁、柳州、桂林等,但确实没有名为"西宁"的县级或地级行政区,有趣的是,广西境内确实存在一些小地名或村落名为"西宁",这主要分布在桂林市全州县、贺州市八步区等地,这些"西宁"通常是自然村或历史遗留的小地名,规模很小,在普通地图上难以发现。

为什么会出现这种大名称与小地名的差异?这与中国地名的命名传统有关,历史上,"西宁"作为名称,常被用来表示"西部安宁"的政治寓意,青海西宁作为省会计城市,其名称始于清代,而广西境内的小"西宁"则可能是古代驻军、移民或地方治理时留下的地名遗存,这种现象在全国并不罕见,许多大城市名称在各地有小规模的"重名"。

从地理特征来看,青海西宁位于湟水谷地,海拔约2200米,属于高原大陆性气候;而广西的小"西宁"多位于丘陵地带,属亚热带季风气候,两者在自然环境上差异显著,这也印证了它们虽同名却位于完全不同地理区域的事实。

中国地名中的"东西南北"现象

中国地名中普遍存在以方位词命名的现象,这反映了中国传统的地理认知方式和行政区划理念。"东、西、南、北"等方位词在地名中的应用,通常有以下几种情况:

一是表示相对位置关系,如山东、山西以太行山为界;广东、广西以广南东西路得名;湖南、湖北以洞庭湖为界,这类地名往往成对出现,标示着某种自然或行政的分界。

二是表达政治寓意,如"西宁"取"西部安宁"之意,类似的还有"西安"(西部安定)、"南宁"(南方安宁)、"北京"(北方京师)、"南京"(南方京师)等,这类地名通常由中央政府或地方官员定名,寄托了对地方安定繁荣的期望。

三是标示地理特征,如"河北"(黄河以北)、"河南"(黄河以南)、"淮南"(淮河以南)等,直接以河流等自然地理要素为参照。

广西的名称由来就属于第一种情况,宋代设广南西路和广南东路,"广"指"广袤"之意,后演变为广西和广东,而"西宁"的名称则属于第二种情况,强调政治寓意,清代为加强对青海地区的控制,改"西宁卫"为"西宁府",取"西部安宁"之意。

这种命名方式在历史上非常普遍,但也给现代人带来了不少困惑,河南河北以黄河为界,但今天的河北省大部分地区却在黄河以北;湖南湖北以洞庭湖为界,但湖北省部分地区也在洞庭湖以南,类似的情况还有"江西"并不在长江以西,而是因唐代设江南西道得名。

值得注意的是,中国东西南北的划分具有相对性,对中原王朝而言,"西宁"位于西部;但对新疆地区而言,西宁又成了东部,这种相对性也体现在广西的定位上——在全国视角下广西属于南方,但在岭南地区内部又有"桂东"、"桂西"之分。

地名背后的历史文化内涵

地名是历史的活化石,承载着丰富的文化信息,通过分析"广西"和"西宁"这两个名称的演变,我们可以透视中国边疆治理和民族融合的历史进程。

广西的名称演变经历了复杂过程,秦设桂林郡、象郡;汉属交州;唐分岭南道为东西两道;宋正式设广南西路,始有"广西"之称;元设广西两江道宣慰司;明改广西承宣布政使司;清为广西省;1958年成立广西壮族自治区,这一演变反映了中央王朝对岭南地区的逐步开发和治理深化。

"西宁"的历史同样悠久,西汉设西平亭;东汉建西平郡;北魏改鄯州;唐为鄯城县;宋称西宁州;明设西宁卫;清改西宁府;1929年青海建省,西宁为省会,西宁地处汉藏交汇处,是丝绸之路南道和唐蕃古道重镇,其名称变化折射出中原王朝与吐蕃等少数民族政权在此区域的博弈。

广西的小"西宁"地名,则可能源于以下几种历史背景:一是明清时期驻军屯田留下的地名,军事移民将原籍地名移植到新驻地;二是历史上少数民族语言的音译或意译,经过汉语转写后与现有地名巧合;三是地方官员为祈求安宁而命名的小型行政单位,后演变为村落名称。

地名变迁还反映了语言文化的交融,广西地名中既有汉语系统的名称,如"南宁"、"北海";也有壮语等少数民族语言的地名,如"百色"(壮语"博涩",意为洗衣好地方)、"那坡"(壮语"田坡"之意),同样,青海地名中既有汉语"西宁",也有藏语"玉树"(遗址之意)、蒙古语"德令哈"(广阔原野)等。

这些地名共同构成了中华民族多元一体的文化景观,记录着汉族与壮、藏、回、蒙古等少数民族交往交流交融的历史过程,正如广西虽无"西宁"这一重要行政区,但小"西宁"的存在仍诉说着历史的微妙联系。

广西与青海西宁的发展特色比较

虽然广西与青海西宁地理上相距遥远,但将两者进行比较,可以发现中国不同区域发展的多样性和特色。

从地理环境看,广西以丘陵地貌为主,海岸线长达1600多公里,拥有北部湾出海口;而西宁位于青藏高原,平均海拔2200米,是典型的高原城市,气候上,广西属亚热带季风气候,温暖湿润;西宁则为高原大陆性气候,干燥少雨,昼夜温差大。

经济发展方面,广西依托沿海优势,形成了有色金属、汽车制造、食品加工等支柱产业,近年来与东盟国家的经贸合作日益紧密;西宁则依托青海资源禀赋,发展了新能源、盐湖化工、特色农牧业等产业,是连接西藏、新疆、甘肃的重要枢纽。

文化特色上,广西以壮族文化为特色,同时融合了岭南文化和海洋文化,桂林山水、刘三姐歌谣、壮族三月三等都是重要文化符号;西宁则是汉、藏、回、土等多民族交融的地区,塔尔寺、东关清真大寺等展现了多元宗教文化,青海花儿、热贡艺术等别具特色。

旅游资源方面,广西以桂林山水、北海银滩、德天瀑布等自然景观和壮瑶苗侗等少数民族风情著称;西宁则以青藏高原风光、塔尔寺藏传佛教文化、青海湖等高原特色旅游吸引游客,两地的旅游季节也形成互补——广西适宜秋冬游览,而西宁最佳旅游季节是夏季。

交通区位上,广西是中国—东盟开放合作的前沿,西部陆海新通道的重要节点;西宁则是青藏铁路起点,通往西藏的重要门户,这种区位差异决定了两地在国家战略中的不同定位。

特别值得一提的是,虽然广西没有"西宁"这样的重要城市,但南宁作为自治区首府,其城市职能与西宁有可比之处,南宁是中国—东盟博览会的永久举办地,而西宁是青藏高原最大的中心城市,两者都是区域政治、经济、文化中心,只是服务的地理范围不同。

中国地理中的有趣地名案例

"广西有西宁吗"这个问题,引出了中国地名中许多有趣的现象,以下是一些容易混淆或引人误解的地名案例:

-

吉林市与吉林省:吉林省的省会是长春,而吉林市是省辖市,这是全国少有的省市同名不同城的案例。

-

河南河北与黄河:今天的河北省大部分在黄河以北,但包括邯郸、邢台等城市却在黄河以南,这是历史上黄河改道造成的有趣现象。

-

湖南湖北与洞庭湖:湖北省的监利、洪湖等地实际上位于洞庭湖以北,而湖南省的华容等地却在洞庭湖以南。

-

淮北与淮南:安徽省的淮北市并不在淮河以北,而是在淮河以南;淮南市则确实在淮河以南。

-

山东山西不相邻:山东省和山西省并不接壤,中间隔着河北和河南两省,这是由历史沿革造成的现状。

-

西藏的"江南":西藏林芝地区被称为"西藏江南",因其气候湿润、植被丰富,与人们印象中的高原景观大不相同。

-

甘肃的"河西走廊":实际位于黄河以西,这一名称源于汉代"河西四郡"的历史称谓。

-

重庆的"开州"与浙江的"开化":两地在当地方言中发音极为相似,容易造成混淆。

这些案例告诉我们,中国地名不能仅凭字面意思理解,必须结合历史沿革和地理实际,正如"广西有西宁吗"这个问题,表面上是询问一个地名是否存在,实则涉及中国行政区划命名、历史变迁、地理认知等多层次内容。

通过对"广西有西宁吗"这个问题的深入探讨,我们不仅厘清了广西与青海西宁的地理关系,更领略了中国地名的丰富内涵和文化魅力,地名不仅是地理标识,更是历史文化的载体,记录着民族迁徙、政治治理、语言演变的复杂过程。

在中国这样一个幅员辽阔、历史悠久的国家,地名的相似、重复或特殊含义在所难免,作为现代人,我们应当以开放、求知的态度看待这些地理名称,理解其背后的历史逻辑和文化积淀,下次当有人问起"广西有西宁吗"时,我们不仅可以给出准确的答案,还能分享中国地名文化的精彩故事。

最后需要强调的是,虽然广西没有"西宁"这一重要行政区,但这丝毫不影响广西独特的地域魅力,从桂林山水到北海银滩,从壮族歌圩到边关风情,广西以其多姿多彩的自然人文景观,在中国地理版图上书写着属于自己的精彩篇章,而西宁作为青藏高原的门户,同样以高原明珠的姿态,展现着中国西北的壮美与多元,这正是中国地理文化的魅力所在——和而不同,各美其美。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~