广西到昆明,穿越喀斯特与高原的千年对话

两省之间的地理密码

在中国西南的崇山峻岭间,广西与云南像一对被红河与南盘江牵系的孪生兄弟,虽分属不同地理单元,却共享着相似的文化基因,从南宁青秀山的龙象塔到昆明滇池畔的大观楼,从柳州螺蛳粉的酸辣到过桥米线的鲜美,这条连接桂滇的通道见证了千年来的人口迁徙、商贸往来与文化交融,本文将带您深入这条被徐霞客称为"极边第一城"的古老通道,揭开广西到昆明旅途中的地理奇观、历史烟云与人文密码。

地理篇:喀斯特与红土高原的壮美交响

从广西盆地到云贵高原,海拔在800公里内骤升近2000米,造就了地球上最壮观的地理过渡带之一,这条路线穿越了华南喀斯特世界自然遗产区与横断山脉南延部分的结合部,堪称"中国地形博物馆"。

喀斯特王国的告别仪式

列车驶离南宁不久,窗外的风景便切换为典型的桂林式山水,在来宾至百色段,喀斯特地貌达到极致——据地质调查数据,这一区域岩溶出露面积达1.2万平方公里,发育着全球最密集的峰丛洼地系统,特别在平果至田东区间,铁路如穿行于巨大的山水盆景中,每小时可见超过200座独立峰林,被国际岩溶学界誉为"喀斯特教科书"。

红水河:大地缝合线

作为珠江主干流的红水河,在此扮演着自然分界线的角色,水文监测显示,其年输沙量高达4700万吨,因携带大量红土而得名,当列车跨过长达1.6公里的红水河特大桥时,乘客能清晰观察到两岸地质突变:左岸是灰白的石灰岩峭壁,右岸则渐变为赤红的砂页岩丘陵,这标志着即将进入云贵高原的过渡带。

高原门户的震撼登场

进入云南富宁县后,海拔开始显著爬升,根据海拔测量,在80公里内铁路高程从200米急升至1000米,造就了著名的"八宝坡道",这段铁路采用30‰的最大坡度(普通铁路通常不超过12‰),需双机车牵引才能攀爬,当列车穿越全长14.7公里的南昆铁路最长隧道——米花岭隧道后,窗外突然豁然开朗,红土高原的壮阔画卷就此展开。

历史篇:古道上的文明碰撞

这条通道的历史可追溯至公元前4世纪的"滇桂道",比北方丝绸之路更早连接中原与东南亚,2017年文山州广南县的考古发现证实,西汉时期已有规模化的马帮在此活动。

铜鼓文化的千年回响

在广西博物馆与云南省博珍藏的120面铜鼓中,有83面出土于这条通道沿线,尤其值得注意的是,西林县普驮出土的西汉鎏金铜鼓,其纹饰融合了滇文化太阳纹与骆越文化蛙饰,证明早在2000年前这里就是文化交融的熔炉,现代民族学调查显示,沿线壮、彝、苗等民族至今保留着18种不同的铜鼓使用习俗。

徐霞客的1638年穿越

明代旅行家徐霞客在此留下2.7万字游记,他记载的从庆远府(今宜州)至云南的47天行程中,详细描述了途经的132座桥梁、89处溶洞,在罗平县,他发现"石峰离立,如攒如簇"的喀斯特地貌与广西迥异;在师宗县,则惊叹当地彝族"披毡跣足,能歌善射"的生活习俗,这些记载成为研究明清时期西南民族关系的珍贵史料。

抗战生命线的血色记忆

1940年修建的滇缅公路东延线(昆明-百色段),在8个月内由20万民工手工开凿完成,历史档案显示,这段300公里道路平均每公里牺牲6名建设者,今天在富宁县的"二十四道拐"遗址,仍可见当年为迷惑日军轰炸机而设计的之字形急弯,1944年,通过此路线转运的抗战物资达每月8000吨,占当时国际援华物资总量的72%。

民族篇:多元文化的活态长廊

第六次人口普查数据显示,这条通道沿线居住着全国56%的壮族、38%的彝族和21%的苗族人口,形成世界上罕见的"民族走廊"。

语言学的活化石

语言学家在此发现惊人的语言多样性:百色市那坡县的"高山汉话"保存着明代官话特征;广南县的"侬语"则是古越语的"活标本";而丘北县彝族的"阿务方言"中,完整保留着《西南彝志》记载的12种传统调值,更奇特的是,在砚山县平远街,商贩们自然切换汉语、壮语、苗语、彝语四种语言交易的现象,被联合国教科文组织列为"语言接触典范"。

节庆万花筒

沿线民族节日密度居全国之最:从正月的壮族"陇端节"(戏剧节)、三月的苗族"花山节"、六月的彝族"火把节",到十一月的瑶族"盘王节",形成完整的"节庆日历",人类学家统计,仅文山州每年就有327场不同规模的民族节庆,铜鼓舞""跳菜舞"等18项被列入国家级非遗。

美食地理标志

这条通道孕育了7个地理标志美食:田林八渡笋(清朝贡品)、广南八宝米(中国十大珍米之一)、丘北辣椒(辣度超5万SHU),特别有趣的是,在富宁县归朝镇,可以吃到同时融合广西酸嘢与云南蘸水特色的"壮家酸汤鱼",这种用米酸与树番茄调制的独特风味,正是文化交融的味觉见证。

现代篇:基础设施的世纪飞跃

从1937年法国人测绘的"滇桂铁路方案",到2021年南昆高铁全线贯通,这条通道的交通变革浓缩了中国西南开发的百年历程。

铁路建设的技术史诗

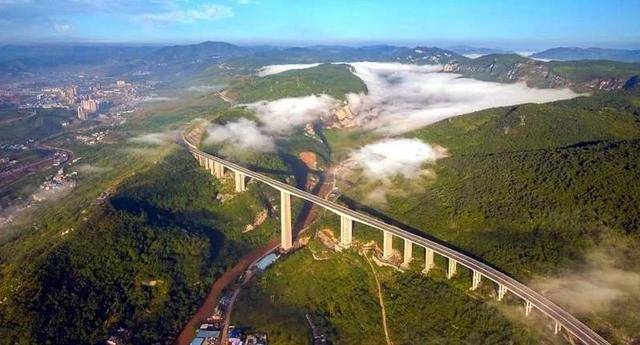

1997年通车的南昆铁路,创下当时中国铁路史上"八最"纪录:最长隧道(米花岭隧道)、最高桥(清水河大桥,墩高183米)、最大坡度等,中铁二院的勘测数据显示,全线桥隧比达53%,每公里造价是平原铁路的4.2倍,而南昆高铁更突破性地采用"以桥代路"设计,在百色至普者黑段形成连续154公里的高架桥奇观。

生态保护的创新实践

为保护沿线生态,工程师们发明了"隧道弃渣造田"技术——在百色段将600万方隧道碎石转化为1320亩梯田,卫星遥感显示,铁路沿线植被覆盖率反较建设前提升7.8%,在穿越澄江化石地的路段,更采用全封闭声屏障设计,保护了5.2亿年前的寒武纪古生物化石群。

旅游黄金带的崛起

高铁开通后,形成"4小时旅游圈":早晨在南宁吃老友粉,中午到普者黑赏荷,傍晚在昆明喂红嘴鸥,统计数据表明,2019年沿线接待游客1.2亿人次,其中跨境游客占比达37%,特别值得一提的是"喀斯特-高原"对比游:游客可在24小时内体验德天瀑布的雄浑与石林的奇幻,这种地质景观的快速切换在全球罕有。

走向未来的南方丝绸之路

站在新的历史节点回望,从广西到昆明的通道正在书写新的篇章,在建的平陆运河将实现"江海联运",使昆明货物经西江直抵北部湾;中老铁路的延伸线规划,则让这条古老通道升级为"中国-东盟走廊"的核心段,正如1938年林徽因考察西南古建筑时所感叹:"这里的每块石头都在讲述文明交流的故事。"当高铁掠过红水河上空时,我们看到的不仅是地理空间的跨越,更是一部流动的文明史诗。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~