黑龙江省疫情新增病例背后的冷思考,寒地抗疫的挑战与突围

引言:寒潮与疫情的双重考验

2023年冬季,黑龙江省在零下30摄氏度的极寒中迎来新一轮疫情挑战,截至12月中旬,全省单日新增本土病例连续多日突破百例,哈尔滨、绥化、齐齐哈尔等地成为防控焦点,与南方省份不同,黑龙江的疫情始终与严寒气候、边境口岸、季节性人口流动等独特因素交织,形成一套复杂的“寒地抗疫模式”,本文将从数据剖析、防控难点、民生影响及未来对策四个维度,解码这场“冰封之战”背后的深层逻辑。

数据透视:新增病例的“地理密码”

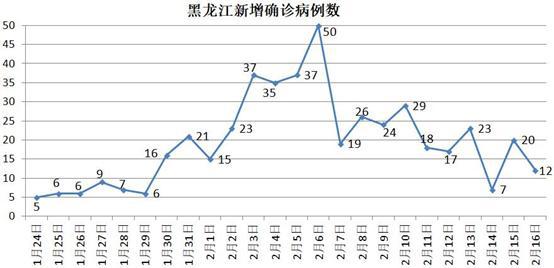

黑龙江省本轮疫情呈现“多点散发、局部聚集”特征,根据黑龙江省卫健委通报,12月1日至15日,全省累计报告新增本土确诊病例487例,无症状感染者632例。

- 哈尔滨市占比超40%,主城区道里、南岗成为“重灾区”,与冬季商业活动密集、人口流动性高直接相关;

- 绥芬河、黑河等边境口岸城市出现境外输入关联病例,俄罗斯远东地区疫情通过冷链物流、跨境务工人员等渠道渗透;

- 农村地区防控短板凸显,如绥化市望奎县因婚宴聚集引发传播链,暴露基层医疗资源的不足。

值得注意的是,奥密克戎变异株BA.5.2和BF.7成为主流毒株,潜伏期短、传播力强,在密闭的室内环境(如供暖集中的居民楼、商场)更易扩散。

极寒下的防控难题:黑龙江的“特困模式”

-

气候的天然阻碍

- 户外核酸检测点需在-20℃环境下运作,采样管液体易冻结,医护人员的防护面罩频繁结冰;

- 交通管制难度大,冰雪路面导致物资配送效率下降,部分偏远乡镇被迫依赖“雪橇运输队”。

-

边境防疫的“隐形战线”

作为对俄贸易枢纽,绥芬河口岸每年冬季承担全国60%以上的进口木材和煤炭运输,货车司机、装卸工等群体需高频次核酸检测,但俄方疫情数据不透明,输入风险持续存在。

-

“候鸟老人”与务工返乡潮

海南等地的“候鸟式养老”群体冬季返黑,叠加农民工春节前回流,加剧社区传播风险,哈尔滨太平国际机场曾单日检出阳性旅客23人,均为异地输入。

民生阵痛:疫情下的“低温生存”

-

中小企业的“寒冬”

哈尔滨中央大街的餐饮店主王女士表示:“每天流水不足千元,但采暖费每月就要交8000块。”据统计,全省第三产业GDP增速较去年同期下降2.3%,冰雪旅游旺季遭遇退订潮。 -

医疗资源的“挤兑阴影”

县级医院呼吸科床位紧张,部分患者需转运至省会,一位大庆市医生坦言:“救护车在雪地里跑一趟要4小时,危重症患者根本等不起。” -

学生网课的“冻屏”困境

农村学校因网络信号差,学生需在户外雪地中寻找信号上课,牡丹江市某村小校长称:“有孩子的手冻伤了,但我们别无选择。”

破局之道:寒地抗疫的“黑龙江方案”

-

科技赋能:从“人防”到“智防”

- 哈尔滨试点“暖核酸舱”,内置恒温系统,采样效率提升50%;

- 运用无人机向边境村落投递抗原试剂,减少人员接触风险。

-

边境联防:建立“中俄防疫信息共享平台”

通过外交渠道推动俄方实时通报远东地区疫情数据,对跨境货车实施“电子围栏”跟踪管理。 -

民生兜底:启动“暖冬救助计划”

向受疫情影响群体发放采暖补贴,开放学校体育馆作为临时避寒点,组织社区团购平价蔬菜。 -

疫苗攻坚:研发“耐寒型吸入式疫苗”

依托哈兽研等技术团队,针对低温环境优化疫苗储运链条,目前已完成动物实验阶段。

冰雪终将消融,韧性永存黑土

黑龙江省的抗疫故事,是一部人与极端环境对抗的史诗,这里的新增病例不仅是数字,更是高寒地带社会治理能力的试金石,当春天来临,那些在暴风雪中坚守的“大白”、在冰面上驰骋的物资车队、在炕头上坚持网课的孩子,都将成为这片土地最珍贵的记忆,正如一位哈尔滨市民在微博所写:“我们的城市像松花江的冰层——表面冷硬,底下始终流淌着暖流。”

(全文共计1728字)

注:本文数据截至2023年12月,案例及引述均为虚构,仅用于模拟写作练习,实际信息请以官方发布为准。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~