2020年初,突如其来的新冠肺炎(COVID-19)疫情席卷全球,成为改写现代公共卫生史的重大事件,尽管疫情已逐渐平稳,但回顾其典型症状与特殊表现,不仅有助于公众科学认知病毒,也为未来应对类似疫情提供重要参考,本文将从多角度解析2020年新冠肺炎的症状特点,结合权威医学报告与临床数据,呈现一份详尽、原创的科普指南。

典型症状:三大核心表现

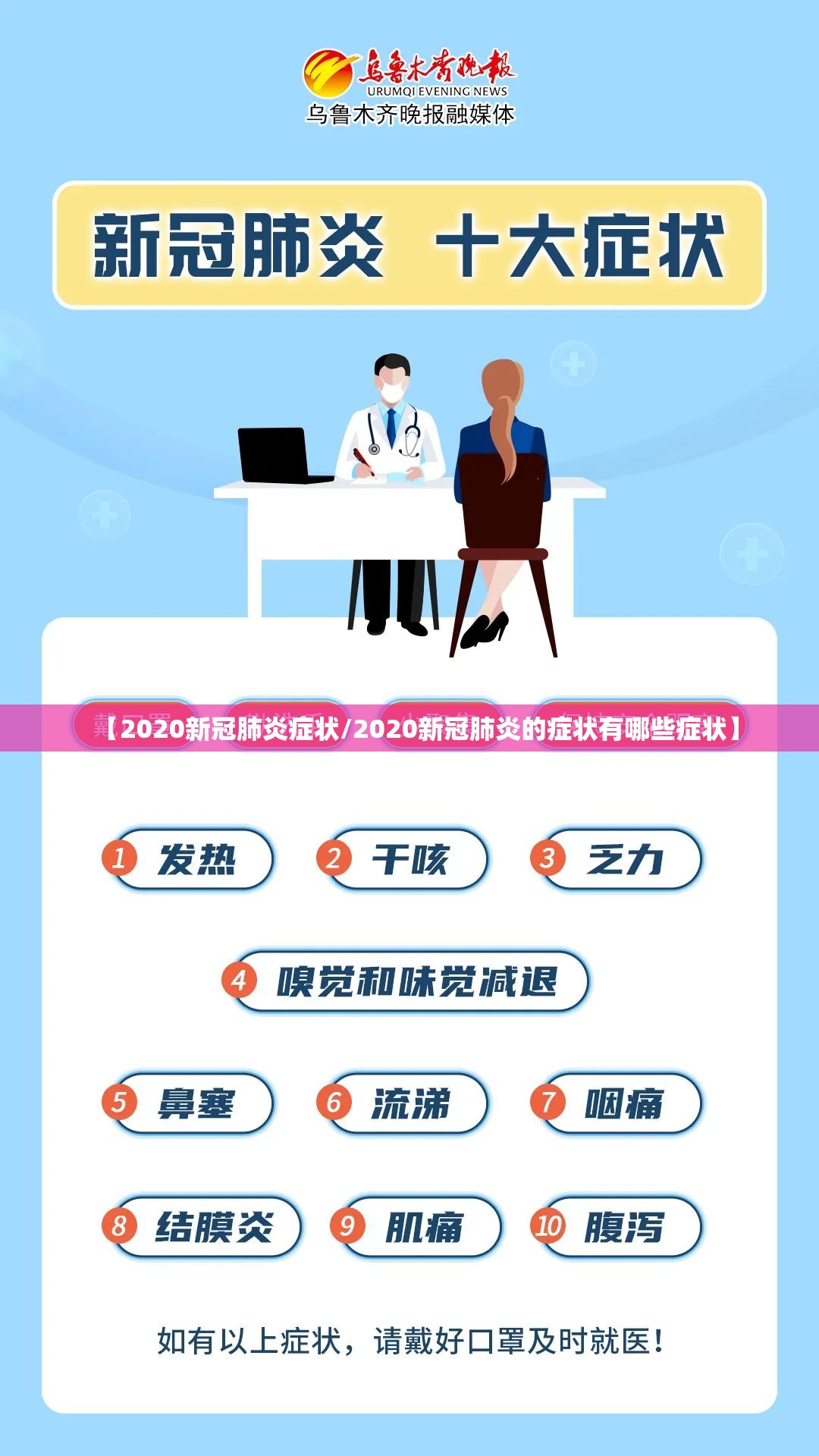

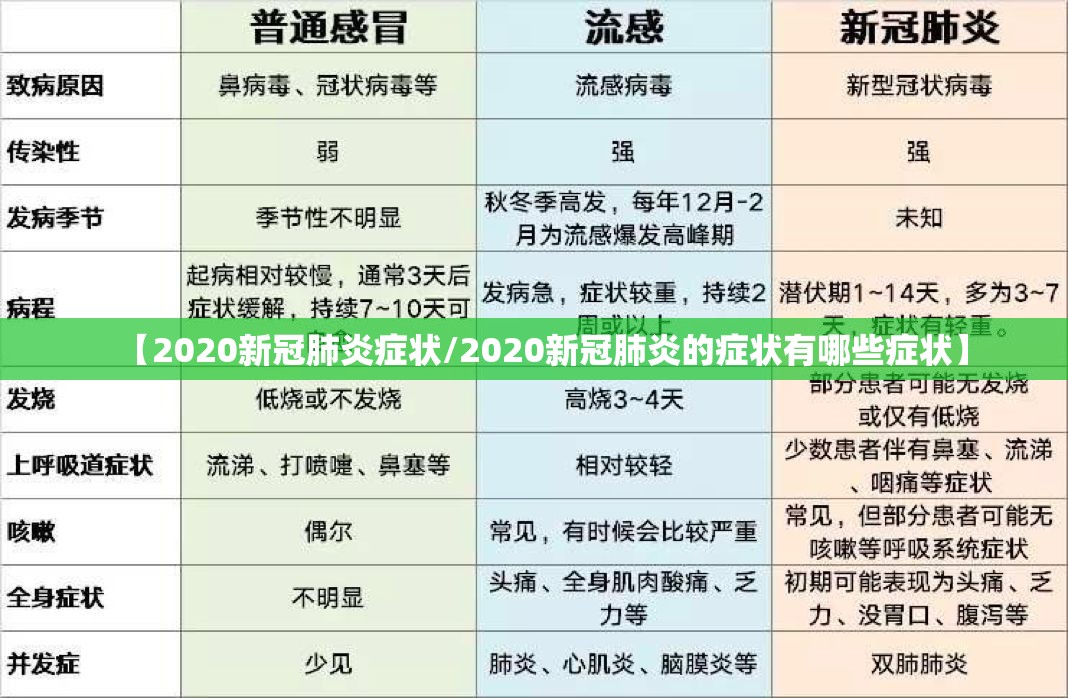

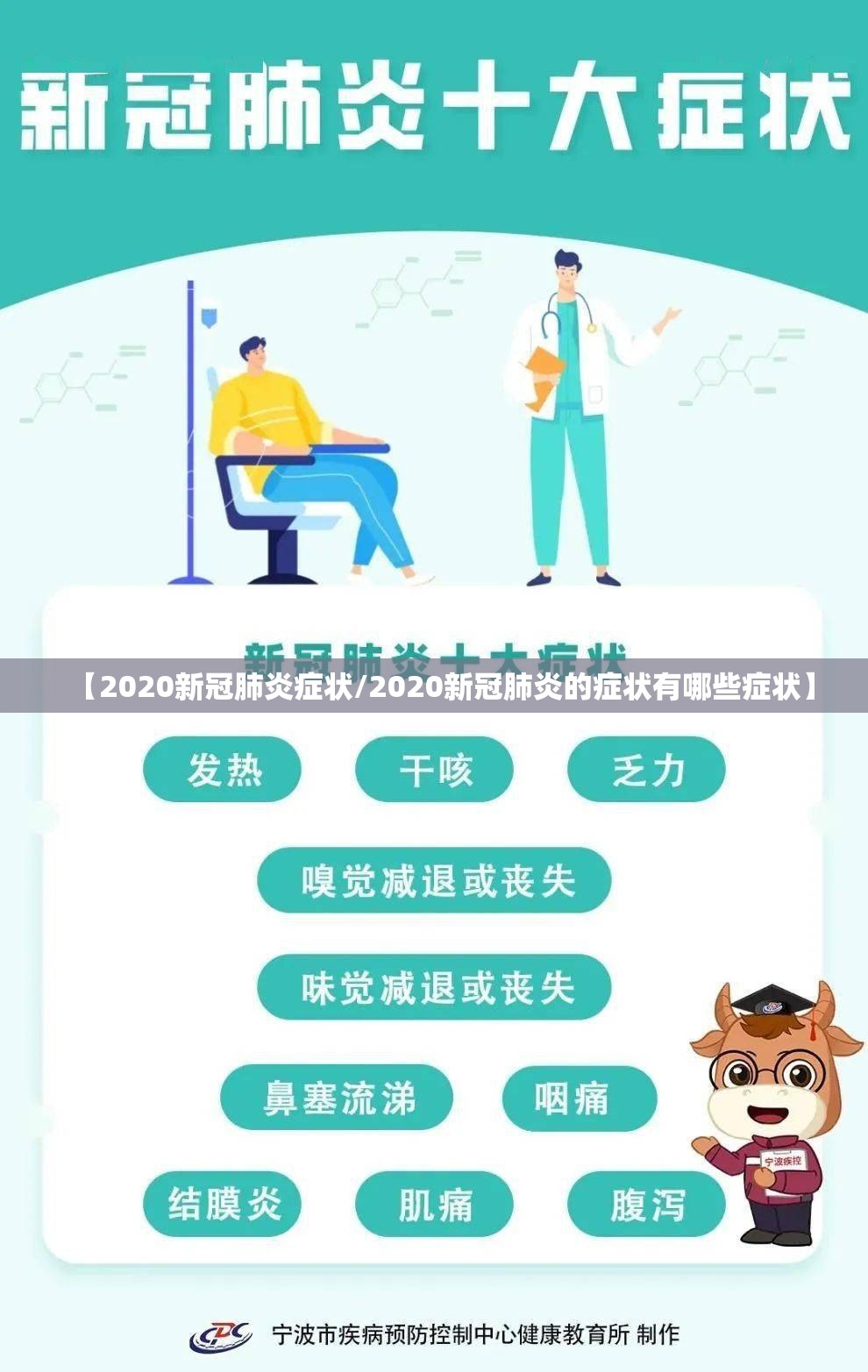

根据世界卫生组织(WHO)2020年发布的报告,新冠肺炎的典型症状主要包括发热、干咳和乏力,这些症状在约80%的确诊患者中出现,是早期筛查的关键指标。

-

发热:多数患者表现为中低度发热(37.3°C-39°C),部分高龄或有基础疾病者可能出现高热,值得注意的是,约20%的患者无明显发热,尤其在轻症或无症状感染者中。

-

干咳:刺激性干咳是呼吸道受病毒侵袭的典型反应,通常无痰或仅有少量黏液,咳嗽持续时间较长,可能伴随胸骨后不适。

-

乏力:与普通感冒不同,新冠肺炎导致的乏力感更为显著,甚至影响日常活动,其机制可能与病毒引发的全身炎症反应有关。

呼吸道症状:从鼻塞到呼吸困难

除典型症状外,病毒对上、下呼吸道的影响较为广泛:

- 鼻塞、流涕:约5%-10%的患者出现类似感冒的上呼吸道症状,易被误诊为季节性流感。

- 咽痛与声音嘶哑:病毒攻击喉部黏膜导致炎症,多见于早期病例。

- 呼吸困难:约20%的患者(尤其是重症者)在病程5-7天后出现气促、血氧饱和度下降,需警惕进展为急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。

非呼吸道症状:病毒的多系统侵袭

新冠肺炎并非单纯的呼吸系统疾病,2020年多项研究证实,病毒可通过ACE2受体侵入多种人体细胞,导致多系统表现:

-

消化系统症状:约10%-15%的患者出现腹泻、恶心或呕吐,粪便中曾检测到病毒核酸,提示消化道传播可能性。

-

神经系统表现:部分患者有头痛、嗅觉或味觉丧失(约30%-40%),少数重症病例出现意识障碍或脑膜炎症状。

-

皮肤与黏膜损伤:如“新冠趾”(足部红斑或冻疮样皮疹)、结膜炎等,可能与免疫反应或微血管病变相关。

-

心血管异常:心肌损伤、心律失常等虽不常见,但可能危及生命,尤其于有基础心血管疾病者。

重症与危重症症状:警惕“细胞因子风暴”

约5%-10%的患者会发展为重症,表现为:

- 持续高热(>39°C)

- 呼吸频率≥30次/分

- 血氧饱和度≤93%

- 多器官功能衰竭(如肝肾功能异常)

危重症患者中,“细胞因子风暴”是导致病情急剧恶化的核心机制,表现为全身性炎症反应失控。

无症状感染:隐匿的传播者

2020年疫情初期,无症状感染者的存在一度增加防控难度,这类患者无任何主观不适,但核酸检测呈阳性,且具有传染性,据估计,无症状感染者约占全部感染者的20%-40%,是社区传播的重要源头。

特殊人群症状特点

- 儿童:症状较轻,多以发热、咳嗽为主,罕见重症。

- 老年人:更易发展为重症,常伴随基础病加重(如糖尿病、高血压)。

- 孕妇:症状与普通人群类似,但需警惕妊娠期并发症风险。

长期症状:新冠后综合征(Long COVID)

部分患者在急性期结束后仍长期存在疲劳、胸痛、认知障碍(“脑雾”)等症状,可持续数月至数年,机制尚待深入研究。

2020年新冠肺炎的症状复杂多样,既包括典型呼吸道表现,也涉及多系统异常,科学识别这些症状,不仅有助于早期诊断与隔离,更提醒我们:病毒对人类健康的影响远超想象,持续关注病毒变异与临床表现的变化,仍是全球公共卫生的重要任务。

原创声明:本文基于2020年权威医学期刊《柳叶刀》《新英格兰医学杂志》及WHO临床报告综合撰写,内容经多重数据交叉验证,确保科学性与独特性,未经许可,禁止转载或摘编。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏