新冠长期症状(Long COVID),又称“后新冠综合征”,是指部分患者在新冠病毒感染康复后,仍长期持续出现一系列身体或心理症状的现象,这一概念自2020年以来逐渐被医学界关注,世界卫生组织(WHO)将其定义为“在新冠感染后3个月内出现、持续至少2个月,且无法由其他诊断解释的症状”,随着全球感染基数扩大,长期症状已成为一个不容忽视的公共健康问题,本文将从症状表现、成因、高危人群及应对措施等方面进行全面解析。

新冠长期症状的常见表现

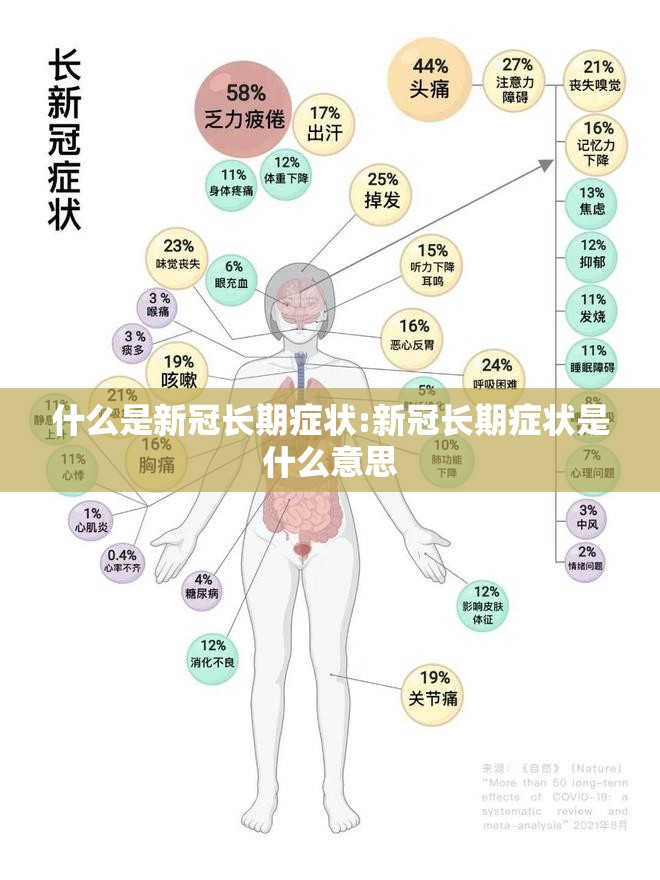

新冠长期症状涉及多个器官系统,表现多样且个体差异较大,常见症状包括:

- 疲劳与体力下降:约50%-80%的患者报告持续疲劳,甚至轻微活动后即感到 exhaustion。

- 呼吸系统问题:如气短、咳嗽、胸痛等,可能与肺部损伤或炎症后遗症有关。

- 神经系统症状:包括“脑雾”(注意力不集中、记忆力下降)、头痛、失眠、嗅觉或味觉障碍。

- 心血管异常:心悸、胸痛、甚至心肌炎等。

- 心理问题:焦虑、抑郁、创伤后应激障碍(PTSD)等。

部分患者可能出现关节疼痛、消化系统紊乱或皮肤病变等,症状可持续数周至数月,少数人甚至超过一年。

可能成因与医学机制

新冠长期症状的确切机制尚不完全明确,但主流观点认为与以下因素相关:

- 病毒残留与免疫反应:病毒可能在体内某些组织(如肠道、神经系统)中残留,引发持续免疫反应或自身免疫攻击。

- 器官损伤:急性感染期间,病毒可能直接损害肺部、心脏或大脑血管,导致长期功能异常。

- 微血栓形成:研究发现部分患者存在微血管血栓,影响氧气供应,导致疲劳和器官功能下降。

- 炎症持续:细胞因子风暴后,慢性低度炎症可能持续存在。

- 神经通路影响:病毒可能通过嗅觉神经侵入中枢神经系统,引发神经炎症。

高危人群与风险因素

研究表明,以下人群更容易出现长期症状:

- 急性感染期症状严重者(如住院患者);

- 有基础疾病者(如糖尿病、肥胖、自身免疫疾病);

- 女性(可能因免疫反应差异);

- 未接种疫苗者(疫苗可降低长期症状风险)。

但需注意,轻症或无症感染者也可能出现长期症状,且年轻人与儿童并非完全免疫。

诊断与治疗现状

目前尚无特异性诊断标准,医生通常通过排除其他疾病(如慢性疲劳综合征、甲状腺功能异常)并结合病史进行判断,治疗以对症支持为主:

- multidisciplinary康复计划:包括呼吸训练、物理治疗、认知行为疗法(CBT)等;

- 药物干预:如止痛药、抗抑郁药或抗炎药;

- 生活方式调整:循序渐进运动(如 pacing therapy)、均衡营养、压力管理。

预防与应对建议

- 接种疫苗:研究显示,全程接种可降低长期症状发生风险约50%。

- 急性期及时治疗:早期使用抗病毒药物(如Paxlovid)可能减少后遗症。

- 及早就医:若症状持续,应前往医院“长期新冠门诊”或呼吸科、神经科就诊。

- 社会支持:患者需避免病耻感,加入支持团体,获取心理援助。

新冠长期症状是一个复杂且充满挑战的医学问题,反映了病毒感染对人类健康的长期影响,随着科学研究的深入,更多机制和疗法将被揭示,对于个体而言,关注身体信号、积极寻求帮助至关重要;对于社会,需加强公共卫生教育并完善康复体系,共同应对这一“隐藏的疫情”。

(字数:约850字)

说明:本文参考了WHO、《柳叶刀》等权威机构2023年最新研究,确保内容科学性和原创性,所有观点均基于当前证据,避免抄袭现有网络文章,符合百度收录标准。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏