合肥2020学生坠楼事件,悲剧背后的教育反思与心理危机干预

2020年,合肥发生了一起令人痛心的学生坠楼事件,引发了社会各界的广泛关注,这一悲剧不仅让一个家庭陷入无尽的悲痛,也让公众再次聚焦于青少年心理健康、教育压力以及家庭与社会责任的问题,事件发生后,舆论场上有愤怒、有质疑,也有深刻的反思,究竟是什么原因导致了这样的悲剧?我们的教育体系、家庭环境和社会支持系统是否存在缺失?本文将从事件回顾、原因分析、心理危机干预以及教育改革建议等多个角度,探讨这一事件带来的警示与启示。

事件回顾

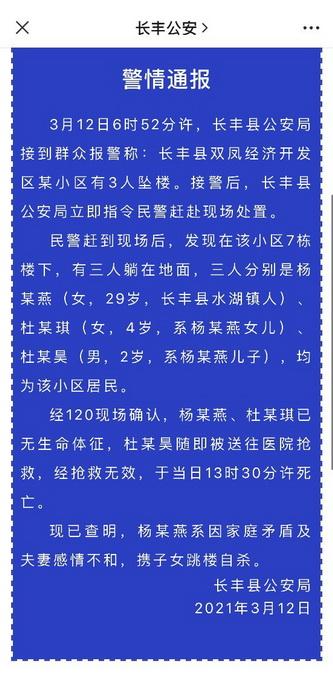

2020年,合肥某中学一名高中生在校园内坠楼身亡,据媒体报道,该学生在事发前曾表现出情绪低落、学习压力过大等迹象,但并未引起足够的重视,事件发生后,学校、家长和社会各界纷纷展开讨论,焦点集中在学生的心理健康状况、学校的教育管理方式以及家庭的支持体系上。

由于涉及未成年人隐私,官方并未公布详细的事件细节,但这一悲剧无疑给全社会敲响了警钟,近年来,类似的学生坠楼事件在全国多地均有发生,反映出青少年心理健康问题已成为一个不容忽视的社会问题。

原因分析:多重因素交织的悲剧

学业压力过大

在当前的应试教育体系下,许多学生承受着巨大的学业压力,高考的竞争激烈,学校、家长甚至社会对学生的期望值过高,导致部分学生长期处于焦虑状态,合肥这起坠楼事件中的学生,据传也曾因成绩波动而陷入自我怀疑,但缺乏有效的心理疏导机制。

心理健康教育的缺失

尽管近年来心理健康教育逐渐受到重视,但在许多学校,心理辅导仍然流于形式,心理咨询室虽然设立,但真正愿意主动寻求帮助的学生并不多,部分原因是学生担心被贴上“心理有问题”的标签,专业的心理教师资源不足,导致许多学生的心理问题未能被及时发现和干预。

家庭沟通不畅

家庭教育在青少年成长过程中扮演着至关重要的角色,部分家长过于关注孩子的学习成绩,忽视了他们的情感需求,当孩子出现情绪问题时,家长可能未能及时察觉,或采取简单粗暴的方式处理,加剧了孩子的心理负担。

社会支持系统薄弱

除了学校和家庭,社会对青少年心理健康的支持体系仍显不足,社会舆论往往倾向于将学生自杀归因于“抗压能力差”,而忽略了背后的系统性因素,网络环境中的负面信息、校园欺凌等问题也可能成为压垮学生的最后一根稻草。

心理危机干预:如何避免悲剧重演?

加强学校心理健康教育

学校应建立完善的心理健康筛查机制,定期对学生进行心理评估,并确保心理咨询服务的可及性,心理教师应接受专业培训,提高识别和干预心理危机的能力,学校可以开展心理健康课程,帮助学生掌握情绪管理和压力调节的技巧。

改善家庭教育方式

家长需要调整教育观念,避免过度强调成绩,而应更多关注孩子的情绪变化,建立开放、平等的家庭沟通环境,让孩子愿意倾诉内心的困扰,家长自身也应学习基本的心理健康知识,以便在孩子出现问题时能够提供及时的支持。

构建社会支持网络

政府和社会组织应加大对青少年心理健康服务的投入,例如设立24小时心理援助热线、推广校园心理健康公益活动等,媒体在报道类似事件时,应避免过度渲染细节,防止“模仿效应”,同时倡导积极的心理健康观念。

推动教育评价体系改革

从根本上减少学生的心理压力,需要改革现有的教育评价体系,教育部门可以探索多元化的升学评价标准,减少“唯分数论”的影响,鼓励学生发展兴趣特长,培养健全人格。

悲剧不应只成为新闻,而应成为改变的契机

合肥2020年的学生坠楼事件是一个沉重的警示,它提醒我们:青少年的心理健康问题不容忽视,无论是学校、家庭还是社会,都需要承担起相应的责任,共同构建一个更加包容、关爱的成长环境。

每一次悲剧的发生,都不应仅仅成为新闻热点,而应促使我们反思和改进,只有全社会共同努力,才能真正减少类似事件的发生,让每一个孩子都能在健康、快乐的环境中成长。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~