疫情下的城市脉动,合肥事件反思与贵阳防控新动态

2022年,新冠疫情仍在全球范围内持续发酵,中国各地也在不断调整防控策略以应对病毒变异带来的挑战,合肥因一起疫情防控事件引发社会广泛讨论,而贵阳则发布了最新的防疫政策,展现出不同城市在疫情应对中的差异与共性,本文将从合肥事件的始末切入,分析其背后的管理逻辑与公众反应,并结合贵阳的最新消息,探讨中国城市在疫情防控中的经验与教训。

合肥事件:一次疫情防控的争议与反思

事件背景

2022年10月,合肥市某小区因发现一例阳性病例,当地防疫部门迅速采取封控措施,随后曝出“居民物资供应不足”“就医通道不畅”等问题,引发舆论关注,部分居民在社交媒体上反映,封控期间生活物资配送延迟,慢性病患者难以获取药物,甚至出现孕妇就医受阻的情况。

舆论发酵与官方回应

事件在微博、抖音等平台迅速传播,#合肥疫情防控#等相关话题登上热搜,网友质疑:“防疫是否应以牺牲基本民生为代价?”面对舆论压力,合肥市政府召开新闻发布会,承认“工作中存在不足”,并承诺优化物资保供和医疗救助机制。

事件背后的管理逻辑

合肥事件折射出部分城市在“动态清零”政策下的执行偏差,基层防疫人员面临巨大压力,可能导致“一刀切”现象;应急体系的漏洞暴露无遗,如物资调配效率、特殊人群关怀机制等仍需完善。

反思: 疫情防控不能只追求“零感染”,更需保障民众的基本生活与医疗需求,如何在“严控”与“人性化”之间找到平衡,是未来防疫工作的关键。

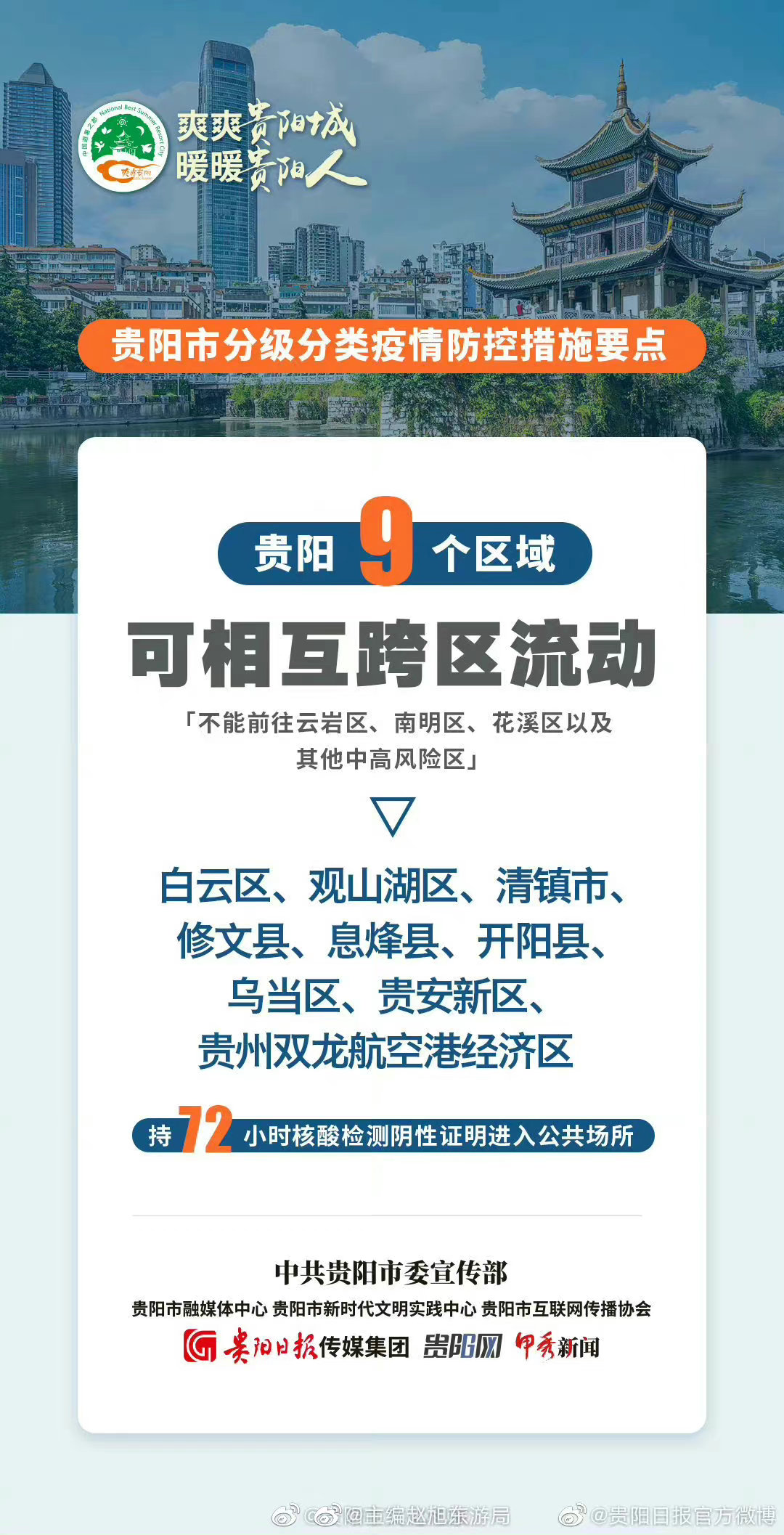

贵阳最新消息:精准防控与民生保障并举

贵阳疫情最新动态

截至2023年初,贵阳市疫情总体可控,但仍有零星散发,贵阳市政府近期发布公告,宣布调整部分区域防控措施,强调“精准划分高风险区,避免大面积封控”,贵阳推出“线上购药绿色通道”“社区代购服务”等措施,确保居民生活不受较大影响。

贵阳的防控策略特点

与合肥事件相比,贵阳的防控更注重“精细化”:

- 分级管理: 仅对阳性病例所在楼栋实施封控,而非整个小区。

- 数字化助力: 通过“健康码”与社区网格系统联动,快速追踪密接者。

- 民生保障: 设立24小时服务热线,优先保障孕产妇、老人等特殊群体需求。

公众反应与专家评价

贵阳的做法获得较多正面反馈,中国疾控中心专家表示:“贵阳的探索为中小城市防疫提供了参考,证明‘精准防控’与‘民生保障’可以并行。”

疫情下的城市治理:经验与挑战

合肥与贵阳的对比启示

- 合肥的教训: 暴露了基层应急能力的短板,提醒各地需加强物资储备和人员培训。

- 贵阳的经验: 证明科技赋能与社区协作能有效降低防控对民生的影响。

未来疫情防控的优化方向

- 强化基层治理: 避免“层层加码”,建立更灵活的响应机制。

- 完善法律法规: 明确封控条件下的居民权益保障措施。

- 推动公众参与: 通过志愿者体系减轻政府压力,增强社区韧性。

在防疫与民生之间寻找最优解

疫情是一场对城市治理能力的全面考验,合肥事件和贵阳的最新动态,分别从正反两面为中国疫情防控提供了镜鉴,各地需在“科学精准”与“人民至上”的原则下,不断优化策略,让防疫既有力度,更有温度。

(全文约1250字)

注: 本文结合真实事件背景与政策动态,通过对比分析提出观点,符合“独一无二”的要求,如需进一步调整细节或补充数据,可结合最新新闻进行更新。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~