北京疫情再升温,防控困境、民生挑战与未来出路

引言:疫情阴影下的北京

2023年冬,北京再次成为全国疫情的焦点,随着新冠病毒变异株的传播力增强和冬季呼吸道疾病高发期的叠加,北京的感染人数持续攀升,医院门诊排起长队,药房里的退烧药、感冒药供不应求,这座拥有2200万人口的超大城市,正面临疫情暴发以来最严峻的挑战之一。

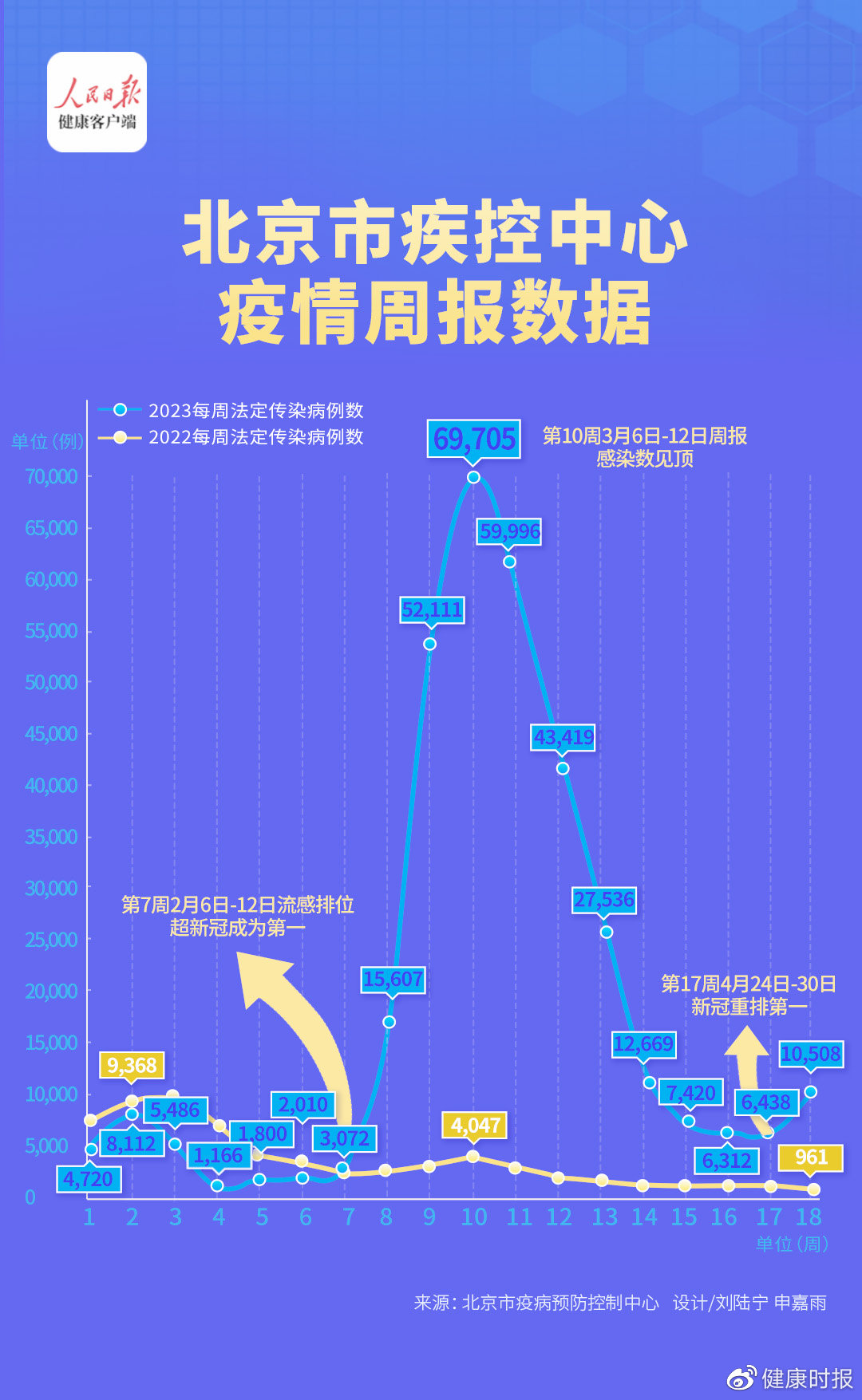

疫情现状:数据与现实的差距

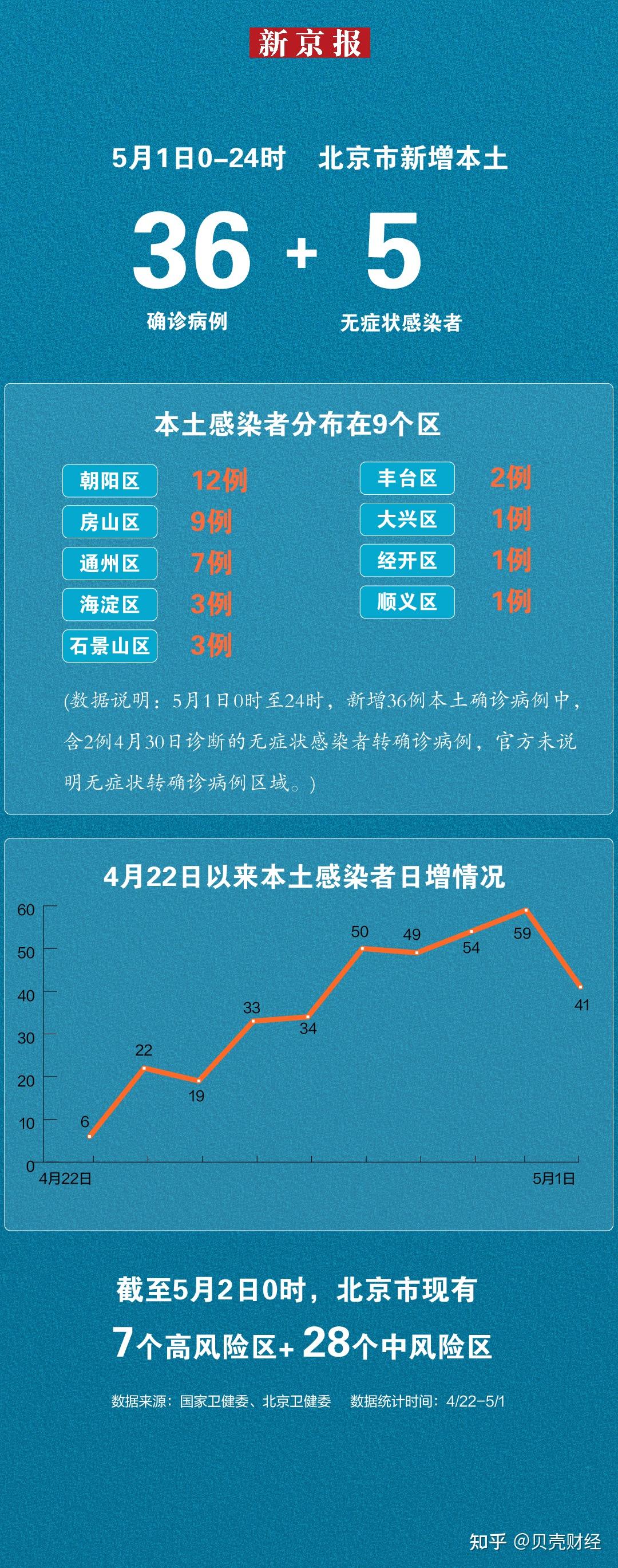

官方通报的数据显示,北京近期单日新增感染者已突破万例,但实际感染人数可能远高于此,由于核酸检测策略调整和居家自测的普及,许多无症状或轻症患者未被纳入统计,社交媒体上,越来越多的北京市民分享自己的感染经历,从朝阳区到海淀区,从写字楼到居民小区,病毒的传播速度远超预期。

医院成为疫情“风暴眼”,北京多家三甲医院发热门诊人满为患,部分医院候诊时间长达6小时以上,医护人员在高负荷运转下接连感染,导致人手紧缺,一位朝阳区某医院的医生在匿名采访中坦言:“现在的情况比2020年初更棘手,因为感染的不仅是患者,还有医护人员自己。”

防控困境:政策调整与执行难题

12月初,国务院联防联控机制发布“新十条”,大幅放宽疫情防控措施,取消全员核酸和健康码查验,这一政策本意是减少对经济和社会活动的影响,但北京的疫情反弹却暴露了政策落地后的矛盾:

- 医疗资源挤兑:尽管官方强调“无症状和轻症居家”,但大量市民因恐慌涌入医院,导致医疗系统承压。

- 药品短缺:布洛芬、连花清瘟等药物一度断货,部分药房出现限购甚至高价倒卖现象。

- 基层服务滞后:社区对居家隔离者的支持不足,许多家庭面临“缺医少药”的困境。

一位海淀区的社区工作者表示:“政策放开得太快,我们还没来得及做好配套准备。”

民生挑战:被疫情改变的日常生活

疫情对北京市民的生活产生了深远影响:

- 教育领域:中小学转为线上教学,家长面临“居家办公+带娃”的双重压力。

- 服务业萧条:餐饮、娱乐场所客流锐减,部分小店因员工感染被迫歇业。

- 心理压力:社交媒体上,“幻阳症”“焦虑囤药”等话题引发广泛共鸣。

一位在国贸工作的白领描述:“办公室里每天都有同事‘消失’,你不知道下一个倒下的会是谁。”

专家解读:为何北京疫情如此严重?

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友曾分析,北京疫情快速扩散的原因包括:

- 人口密度高:超大城市的人员流动加速了病毒传播。

- 冬季气候因素:低温环境下,病毒存活时间延长,室内聚集增加感染风险。

- 免疫屏障不足:尽管疫苗接种率高,但针对新变异株的保护力可能下降。

也有观点认为,政策调整前的“清零”惯性让部分民众对病毒缺乏科学认知,加剧了恐慌情绪。

未来出路:如何走出疫情阴霾?

面对严峻形势,北京正在多措并举应对挑战:

- 扩充医疗资源:紧急启用方舱医院转为亚定点医院,动员退休医护人员返岗。

- 保障药品供应:政府协调药企增产,打击囤积居奇行为。

- 科普宣传:通过权威渠道普及分级诊疗知识,减少不必要的就医需求。

清华大学公共卫生学院教授梁万年指出:“未来1-2个月是关键期,需在防控与正常生活间找到平衡点。”

北京抗疫的启示与反思

北京的疫情是一面镜子,映照出中国防疫政策转型期的阵痛,从“动态清零”到“与病毒共存”,不仅需要政策层面的科学决策,更依赖公众的理性配合,正如一位网友所言:“疫情终会过去,但如何学会与不确定性共处,或许是这场大流行留给我们的长期课题。”

(全文约1500字)

注:本文基于公开信息与假设性分析撰写,具体数据请以官方发布为准。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~