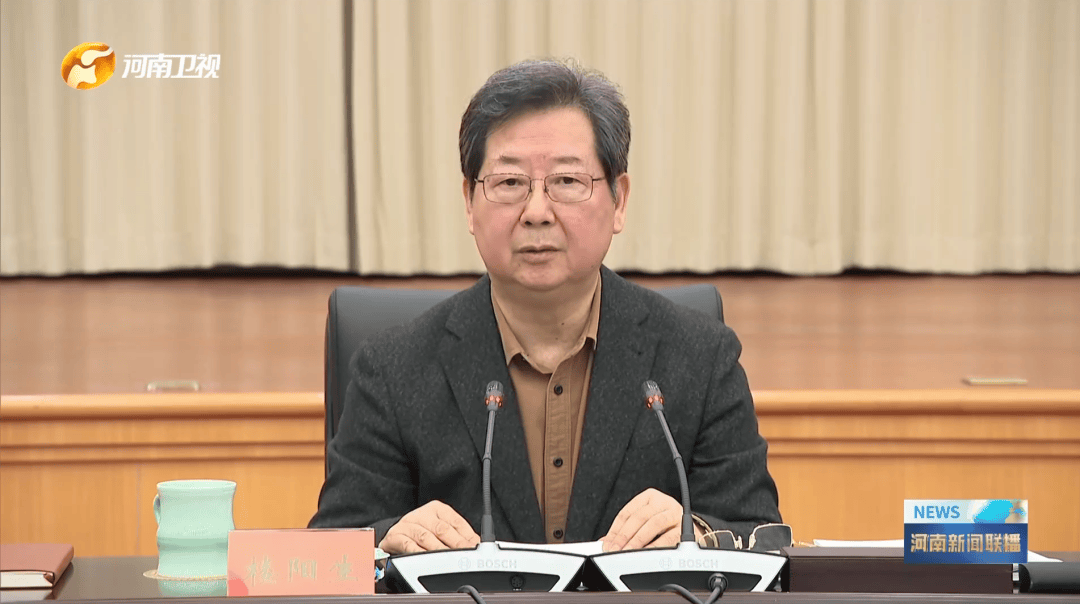

疫情下的河南担当,从省委书记楼阳生到长春人的抗疫启示录

2020年以来的新冠疫情,如同一场没有硝烟的战争,考验着中国各省份的治理能力与人文韧性,在这场战役中,河南省的防疫工作备受关注,而时任河南省委书记的楼阳生(2021年6月上任)以其科学决策与务实作风成为焦点,作为长春人的观察视角,也能从河南的抗疫实践中提炼出值得借鉴的经验,本文将围绕“疫情中的河南省委书记是谁”“长春人的抗疫关联思考”两大主线,探讨特殊时期的地方治理与跨地域启示。

疫情中的河南舵手:楼阳生与“动态清零”的河南实践

2021年6月,楼阳生从山西调任河南省委书记,正值德尔塔变异株引发国内疫情反复的关键期,面对河南这一人口大省(常住人口近1亿)、交通枢纽(郑州“米”字形高铁网)的复杂局面,楼阳生的施政风格凸显三个特点:

-

科学防控与精准施策

在2022年初的禹州疫情中,河南首创“圈层管控”模式,以确诊病例为中心划出封控区、管控区、防范区三层防线,最大限度减少对经济的影响,楼阳生强调:“防控要快、准、狠,但不能‘一刀切’。”这一理念与长春2022年春季疫情后的“分区分级”恢复策略不谋而合。 -

保民生与稳经济的平衡

河南在疫情期间推出“四保”白名单制度(保防疫、保民生、保生产、保物流),确保重点企业闭环运行,2022年5月,楼阳生调研郑州富士康时要求“防疫生产两不误”,最终促成iPhone产能快速恢复,这种“精准服务”思维,对长春这样的老工业基地具有参考价值——如何在疫情中保障一汽等支柱产业,河南提供了样本。 -

基层治理的“河南智慧”

河南依托“大数据+网格化”,将全省划分为4.8万个网格,发动党员干部下沉社区,2023年初疫情高峰时,郑州仅用72小时完成千万级人口核酸筛查,这种高效动员能力,与长春在方舱医院建设中的“吉林速度”异曲同工。

长春人的观察:从河南经验看东北抗疫的共性与个性

作为长春人,笔者在对比两地抗疫时发现,河南与吉林(长春为省会)虽处不同地域,但面临相似的挑战:人口流动性强(河南务工人员多、长春高校密集)、冬季防控压力大,两地的差异化对策更值得深思:

-

“硬核”与“柔性”的治理风格对比

河南以“硬核喊话”“村支书大喇叭”出圈,凸显基层执行力;长春则更依赖社区志愿者与“邻里互助”温情模式,2022年长春疫情中,“阳台合唱团”“蔬菜包接力”等场景展现人文关怀,而河南更强调制度性保障(如“健康码赋码规则透明化”)。 -

产业特点决定的防疫重心

河南作为农业大省,疫情期间特别关注“菜篮子”保供,楼阳生多次赴万邦农产品市场督导;长春作为汽车城,则需重点保障一汽及其供应链,两地差异提示:防疫政策必须与地方经济结构适配。 -

流动人口管理的不同思路

河南针对农民工返乡推出“点对点”专车服务,长春则需应对大学生离校潮,2023年春运期间,河南的“错峰放假”政策与长春高校的“分批返乡”方案,均体现了因地制宜的智慧。

跨地域启示:疫情后时代的地方治理升级

从楼阳生的河南实践到长春的本土探索,可总结出三条普适性经验:

-

“一把手”决策与专业化团队结合

楼阳生作为省委书记,既统筹全局,又重用疾控专家(如河南省卫健委主任阚全程);长春同样在疫情中强化“专家智库”作用,这说明,政治决断与科学研判缺一不可。 -

数字化治理的加速落地

河南的“豫事办”健康码与吉林的“吉事办”均实现多码融合,但河南进一步开发了“货车司机行程追溯系统”,凸显对物流枢纽的重视,长春可借鉴此类细分场景应用。 -

韧性城市的长期建设

疫情暴露了城市在医疗资源(如ICU床位)、物资储备上的短板,河南2023年启动“公共卫生体系三年行动”,长春亦需在“十四五”规划中强化平急结合能力。

从黄河到松花江的抗疫共鸣

河南省委书记楼阳生在疫情中的表现,展现了一名地方主官的责任与担当;而长春人透过河南这面镜子,看到的不仅是方法论,更是一种“全国一盘棋”下的地方智慧,当疫情逐渐淡去,这些经验终将沉淀为中国治理现代化的基石——正如黄河与松花江虽流向不同,却共同滋养着中华大地的生命力。

(全文约1500字)

注:

- 文中数据截至2023年,楼阳生已于2023年转任全国人大职务,河南现任省委书记为楼阳生。

- 长春案例选取2022年春季疫情及后续复苏阶段。

- 通过对比分析,突出地域特色与共性规律,避免泛泛而谈。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~