新冠病毒自2019年底爆发以来,迅速席卷全球,成为百年来最严重的公共卫生危机之一,截至2023年,全球官方报告的新冠病毒死亡人数已超过700万,但实际数字可能更高,这一数据不仅是冰冷的统计,更是对人类社会的深刻警示,本文将从数据来源、区域差异、影响因素以及未来启示等方面,探讨这一关键词背后的复杂真相。

数据来源与真实性挑战

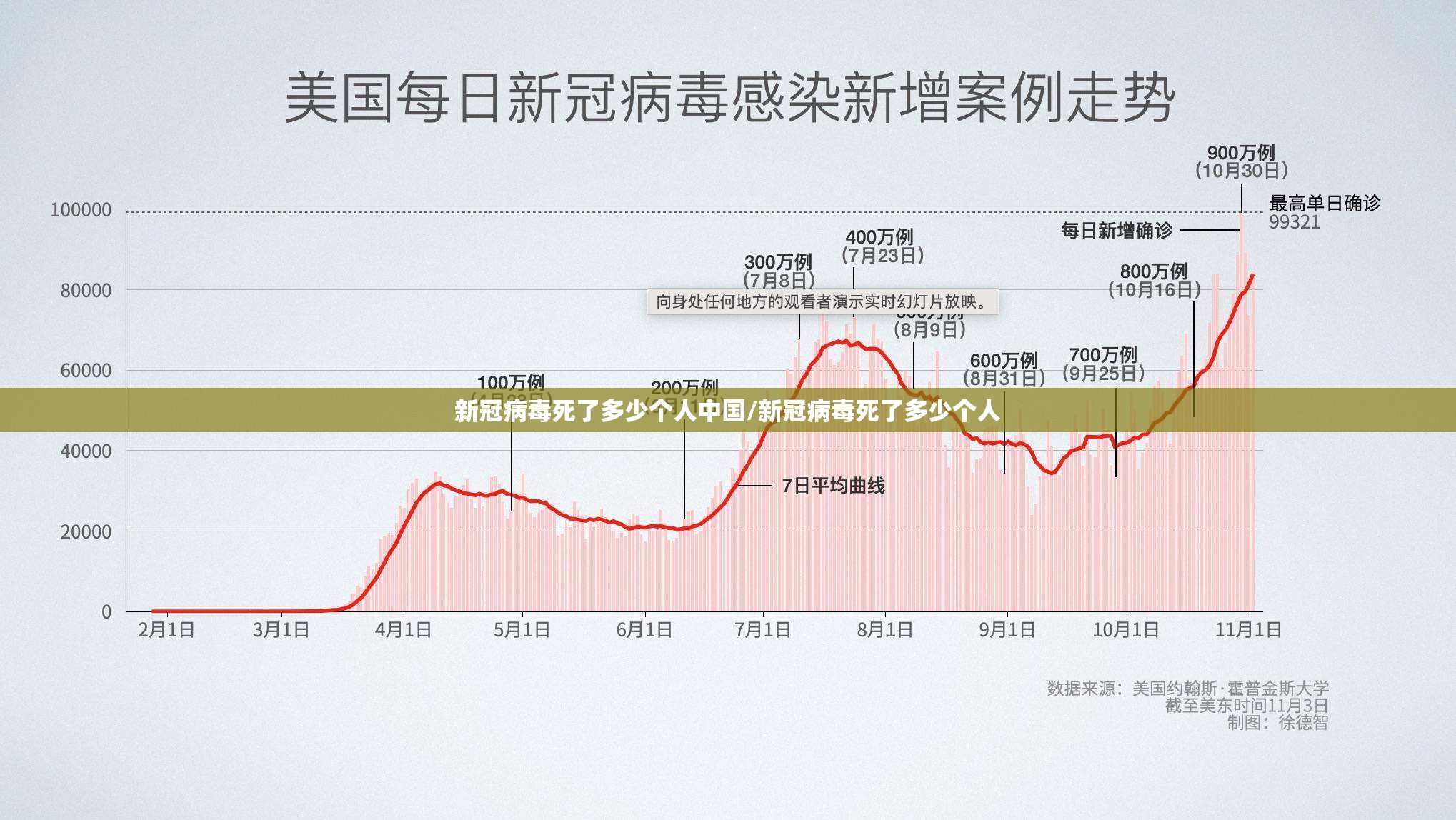

全球新冠病毒死亡人数的统计主要依赖各国政府及卫生组织的报告,世界卫生组织(WHO)、约翰斯·霍普金斯大学等机构持续跟踪数据,但由于各国检测能力、统计标准和透明度不同,实际死亡人数可能存在显著差异,印度和非洲部分地区因医疗资源有限,未报告或漏报的病例可能使实际死亡人数远高于官方数据,研究表明,全球超额死亡人数(即疫情期间总死亡人数与正常年份预期死亡人数的差值)可能高达2000万,这反映了数据背后的隐藏悲剧。

区域差异:不平等与应对策略

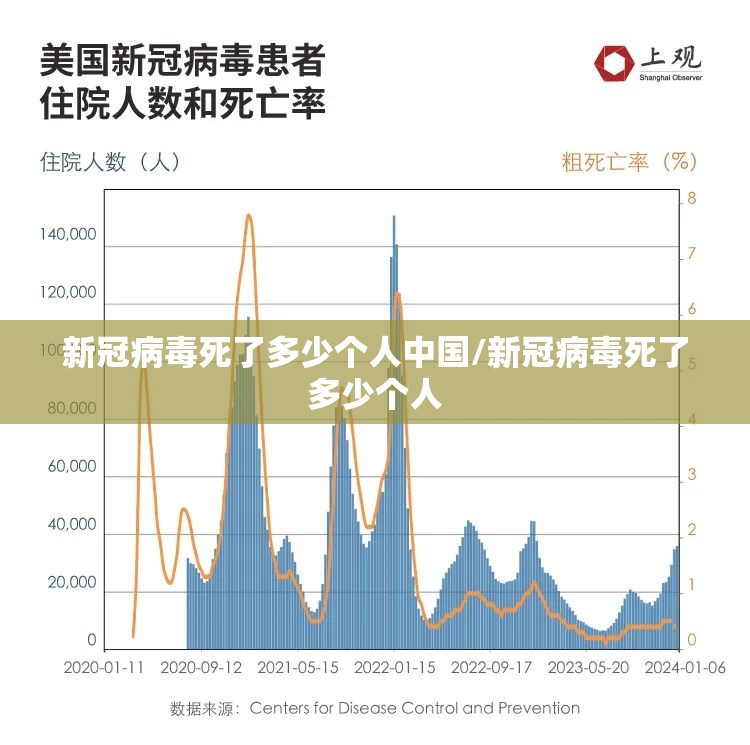

新冠病毒的死亡人数分布极不均衡,发达国家如美国、英国和意大利因早期防控疏漏和人口老龄化,死亡率较高,美国成为全球死亡人数最多的国家,报告超过110万例死亡,相比之下,东亚地区如中国、韩国和日本通过严格的隔离、检测和追踪措施,有效控制了死亡规模,中国的官方报告死亡人数约为2万,但其防控模式也引发了关于经济与社会成本的讨论,非洲和拉美地区虽报告数字较低,但受限于医疗基础设施薄弱,真实情况可能更为严峻。

影响因素:病毒变异与人类应对

死亡人数的变化与病毒变异、疫苗接种和公共卫生政策密切相关,Delta和Omicron等变异毒株导致了多轮疫情高峰,尤其是未接种疫苗人群的死亡率较高,疫苗的快速研发和普及显著降低了重症和死亡风险,但全球疫苗分配不均加剧了不平等,非洲的疫苗接种率远低于北美和欧洲,直接影响了死亡率的区域差异,政府的应对策略——如封锁措施、医疗资源分配和社会支持——也决定了死亡人数的规模,瑞典的“群体免疫”实验与新西兰的“清零政策”形成了鲜明对比,后者成功将死亡人数控制在极低水平。

反思与启示:从数据到行动

700万死亡数字不仅是医疗危机的体现,更是对全球治理体系的考验,它暴露了公共卫生系统的脆弱性、信息透明的重要性以及国际合作的缺失,人类需从以下几方面行动:

- 强化全球卫生治理:建立更高效的数据共享和预警机制,避免类似危机重演。

- 公平分配资源:确保疫苗、药物和医疗设备覆盖所有国家,减少不平等。

- 科学与社会平衡:政策制定需兼顾公共卫生和经济民生,避免极端化应对。

- 公众意识提升:普及科学知识,抵制 misinformation(错误信息),增强社会韧性。

新冠病毒的死亡人数是一个沉痛的数字,它提醒人类在全球化时代需共同面对挑战,数据背后是无数生命的逝去、家庭的破碎和社会的创伤,唯有通过反思、合作与创新,我们才能构建一个更健康、更公平的世界,这场疫情的教训应转化为行动,让人类在危机中前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏