在新冠疫情持续影响全球的背景下,“新冠阳性”已成为人们日常讨论的高频词汇,新冠阳性到底是什么意思?它仅仅代表感染了病毒,还是隐藏着更多需要关注的信息?本文将深入解析新冠阳性的定义、检测方式、临床意义以及应对措施,帮助大家科学面对这一结果。

什么是新冠阳性?

新冠阳性是指通过核酸检测(如RT-PCR)或抗原检测等方法,在人体样本(如鼻咽拭子、唾液)中检测到新冠病毒(SARS-CoV-2)的存在,这一结果意味着被检测者当前感染了新冠病毒,且可能具有传染性,需要注意的是,阳性结果并不等同于发病——有些人可能为无症状感染者,而有些人则会出现发热、咳嗽、乏力等典型症状。

检测阳性背后的科学原理

新冠检测主要依赖两种技术:

- 核酸检测:通过扩增病毒遗传物质(RNA)来确认病毒是否存在,准确性高,但需较长时间出结果。

- 抗原检测:检测病毒表面的特定蛋白质,速度快(15-30分钟),但敏感性较低,可能出现假阴性。

阳性结果的可靠性取决于检测时机(如感染后3-7天病毒载量最高)、采样规范性和检测方法,若初次抗原检测为阳性,建议通过核酸检测进一步确认。

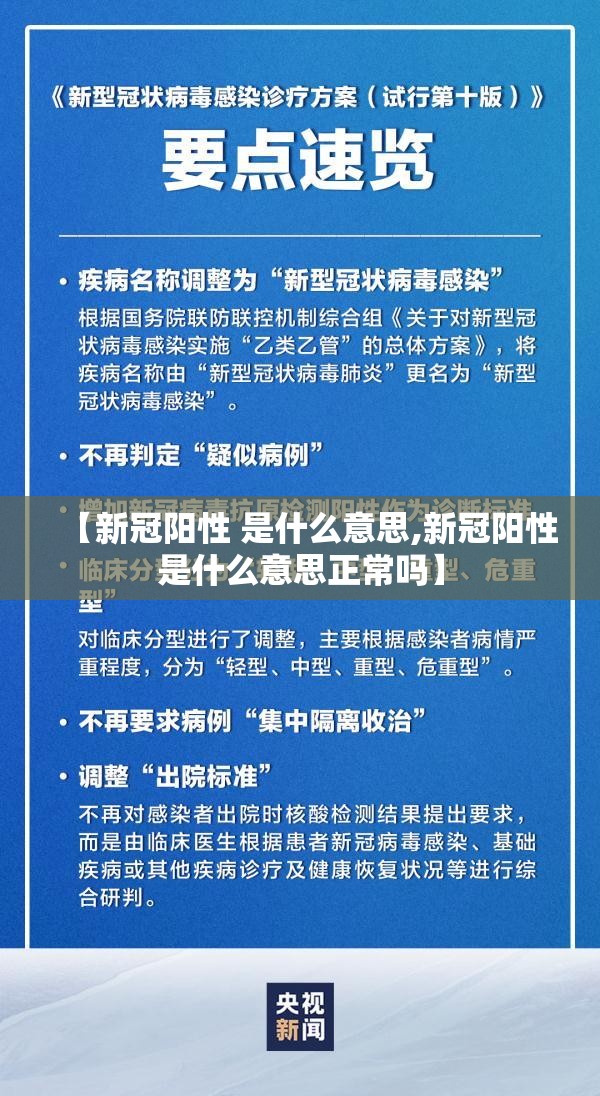

新冠阳性的临床意义与分型

阳性结果需结合临床症状分型评估:

- 无症状感染:检测阳性但无任何不适,约占感染者的30%-40%,这类患者仍需隔离,因为仍可能传播病毒。

- 轻症与普通型:表现为发热、干咳、喉咙痛等,通常可通过居家护理康复。

- 重症与危重症:多见于老年人、有基础疾病或未接种疫苗者,可能出现呼吸困难、肺炎等,需医疗干预。

值得注意的是,阳性结果的有效期有限,通常感染后病毒活跃期约为7-14天,之后检测可能转阴,但部分患者“长新冠”症状(如疲劳、脑雾)可能持续数月。

检测阳性后该怎么办?

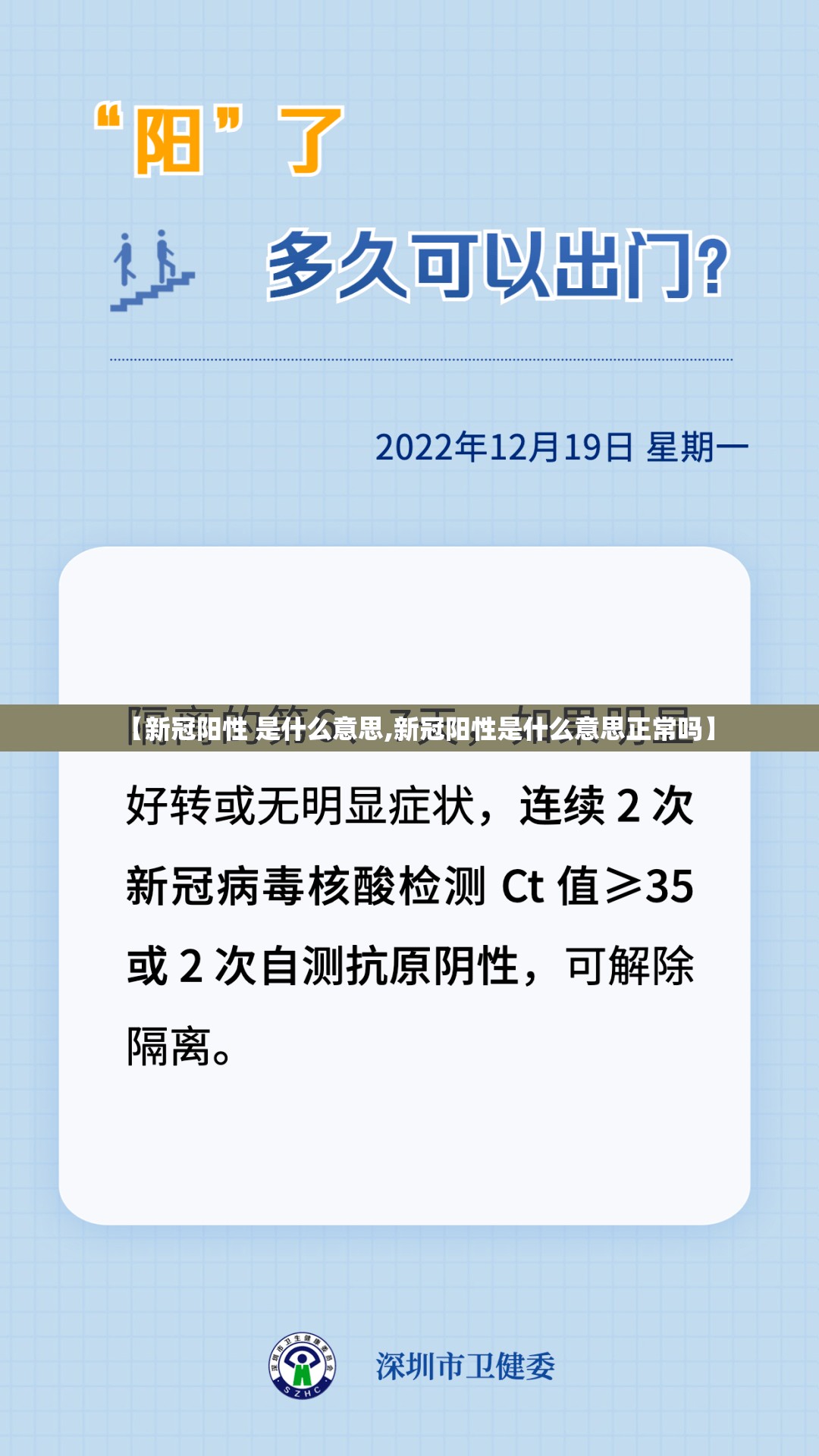

- 立即隔离:避免与他人接触,减少传播风险,根据各国指南,隔离时间通常为5-10天(如症状缓解且检测转阴)。

- 通知密切接触者:帮助他人尽早检测和防范。

- 对症处理:轻症患者可服用退烧药(如布洛芬)、多喝水并休息;若出现胸痛、呼吸困难等预警症状,需及时就医。

- 动态监测:通过定期检测(如抗原试纸)跟踪病情变化,避免盲目依赖单次结果。

误区与真相:破除新冠阳性的常见迷思

- 误区一:“阳性就是重病”,真相:多数人表现为轻症或无症状,疫苗接种可显著降低重症率。

- 误区二:“转阴后立即无传染性”,真相:部分患者康复后短期内仍可能携带病毒碎片,导致检测“复阳”,但实际传染性低。

- 误区三:“阳性结果永远有效”,真相:抗体检测阳性仅代表既往感染或接种疫苗,不反映当前感染状态。

科学应对,避免恐慌

新冠阳性是疫情中的常见现象,而非末日判决,通过科学检测、合理隔离和针对性治疗,大多数人可顺利康复,更重要的是,接种疫苗、佩戴口罩及保持社交距离仍是预防感染的关键,面对阳性结果,冷静理性、遵循专业指导,才能最大程度保护自己和他人。

在全球抗疫常态化的今天,理解“新冠阳性”的真正含义,不仅是个人健康的必备知识,更是社会责任感的体现,让我们用科学武装自己,共同迈向后疫情时代的安全未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏