在浩瀚的太阳系中,行星以其壮丽的规模和多样的特性吸引着人类的好奇心,当我们谈论“最大的行星面积”时,关注的焦点往往是木星——这颗气态巨行星不仅质量最大,其表面积更是达到了惊人的规模,但究竟有多大?它如何计算?背后又隐藏着哪些科学奥秘?本文将深入探讨这一主题,从数据比较到天体物理学,带您领略宇宙的宏伟。

什么是行星表面积?

行星表面积指的是天体外部表面的总面积,通常以平方千米为单位,对于类地行星(如地球、火星),表面积相对容易计算,因为它们近似球体,但对于气态行星如木星,由于没有固态表面,天文学家通常以其可见云层顶部的“表面”为参考点,通过测量赤道半径和极半径(考虑行星的扁率)来估算,计算公式基于椭球体模型:表面积 ≈ 4π × [ (a²b + a²c + b²c) / 3 ]^(1/2),其中a、b、c为半轴长度,木星由于快速自转(约10小时一周),呈明显扁球状,这使得其表面积比完美球体更大。

木星:表面积之王的数据揭秘

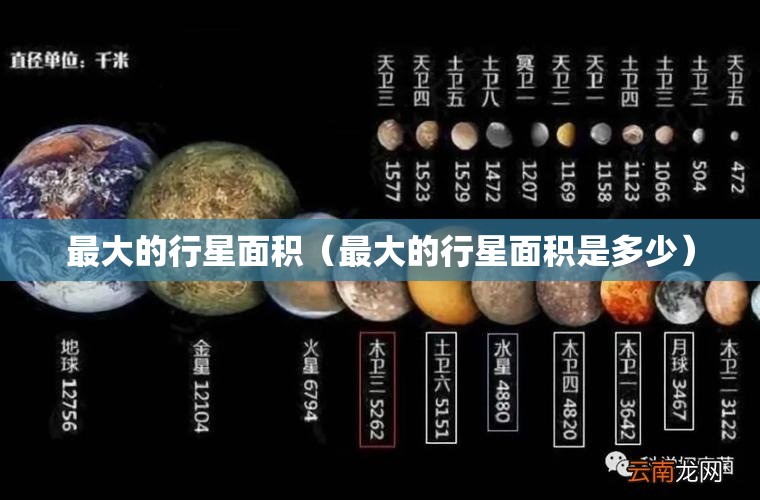

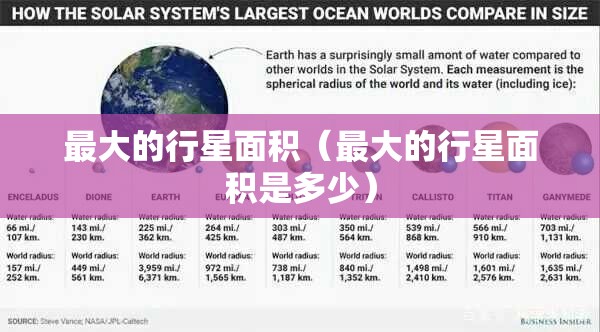

木星是太阳系中表面积最大的行星,其赤道半径约为71,492千米,极半径约为66,854千米(数据来自NASA朱诺号探测器),通过计算,木星的表面积约为6.217 × 10^10平方千米(约62.17亿平方千米),这是什么概念?让我们做一个直观比较:

- 地球的表面积约为5.1亿平方千米,木星是其121倍以上。

- 如果将所有太阳系行星的表面积加起来(包括土星、天王星等),木星 alone 就占了超过60%。

- 更惊人的是,木星的表面积足以容纳1300个地球“铺开”在其表面,而不会重叠。

这一巨大面积主要源于木星的气态组成和快速自转,作为一颗气态巨行星,木星没有固态核心,其表面实际是稠密的氢和氦组成的云层,深度可达数千千米,这使得它的“表面”更像一个动态的流体边界,而非固定结构。

为什么木星拥有如此巨大的面积?

木星的表面积之谜源于其形成和演化,科学界认为,木星诞生于太阳系早期,吸收了原行星盘中大量的气体和尘埃,其质量是地球的318倍,但密度较低(1.33 g/cm³),这意味着它体积膨胀,导致表面积巨大,木星的自转速度极快(赤道速度约12.6 km/s),离心力使其赤道区域隆起,极区扁平,这种扁球形状进一步增加了表面积约7% compared to a perfect sphere.

从天体物理学角度看,木星的大面积也影响了其气候系统,它的表面云层呈现著名的条纹和风暴(如大红斑),这些特征覆盖广阔区域,相当于地球整个大陆的大小,表面积大意味着能量分布更复杂:木星从内部释放的热量(多于从太阳吸收的)通过大面积表面辐射,驱动了强烈的 atmospheric dynamics.

与其他行星的对比:太阳系的面积排行榜

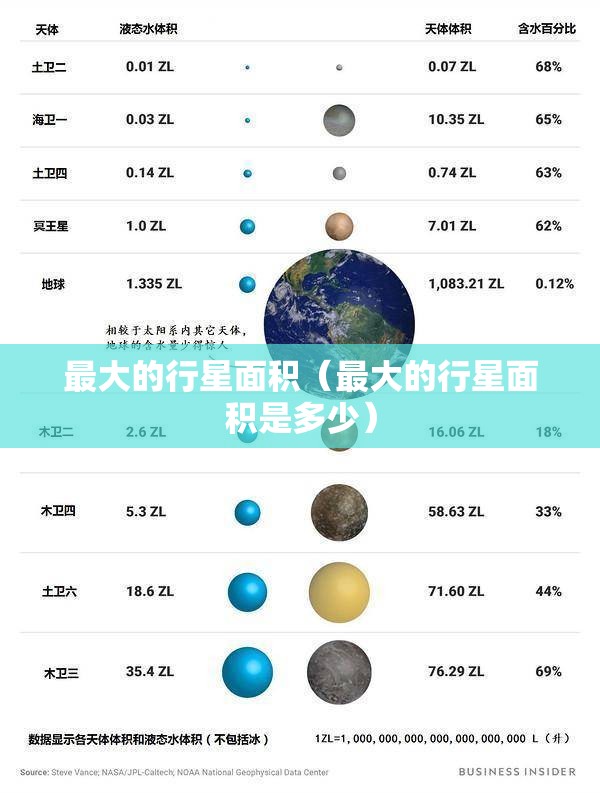

为了更全面理解,让我们比较太阳系行星的表面积(数据基于NASA最新观测):

- 木星:62.17亿 km²

- 土星:42.7亿 km²(虽体积大,但密度低且更扁,面积略小)

- 天王星:8.115亿 km²

- 海王星:7.618亿 km²

- 地球:5.1亿 km²

- 金星:4.6亿 km²

- 火星:1.45亿 km²

- 水星:0.75亿 km²

有趣的是,尽管土星体积接近木星,但其表面积较小 due to higher扁率 and lower平均半径,这表明,表面积不仅取决于大小,还取决于形状和组成。

科学意义与人类探索

木星巨大的表面积不仅是数字游戏,它还承载着深远的科学意义,作为“太阳系的真空吸尘器”,木星以其强大引力保护内太阳系免受彗星和小行星撞击,其表面积是引力场的外部体现,通过研究木星表面特征(如云层变化),科学家可以洞察系外气态巨行星的演化,助益寻找宜居星球。

人类探索从未停止:从伽利略号到朱诺号探测器,任务旨在测绘木星表面细节,朱诺号发现木星的云顶有复杂结构,表面积可能比预期更动态,或许有任务能直接测量其“表面”边界,揭开更多奥秘。

木星以62.17亿平方千米的表面积,冠绝太阳系,这不仅彰显了宇宙的浩瀚,也提醒人类自身的渺小,从计算到比较,再到科学探索,最大的行星面积话题融合了数学、物理和天文学,激发着我们不断追问: beyond Jupiter, what lies in the exoplanets? 或许在银河系中,还有更大的世界等待发现,对于普通读者,下次仰望星空时,不妨想象一下——那颗明亮的“星星”,实则是一个能装下千个地球的巨人表面。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏