随着新冠病毒变异毒株的不断出现,许多人感觉感染后的症状似乎比疫情初期“轻”了,发烧、咳嗽不再那么剧烈,重症比例也有所下降,这是否意味着病毒真的“变弱”了?还是人类免疫系统“变强”了?本文将从科学角度,结合全球研究数据,为您深度解析这一现象背后的真相。

症状“变轻”的普遍感受从何而来?

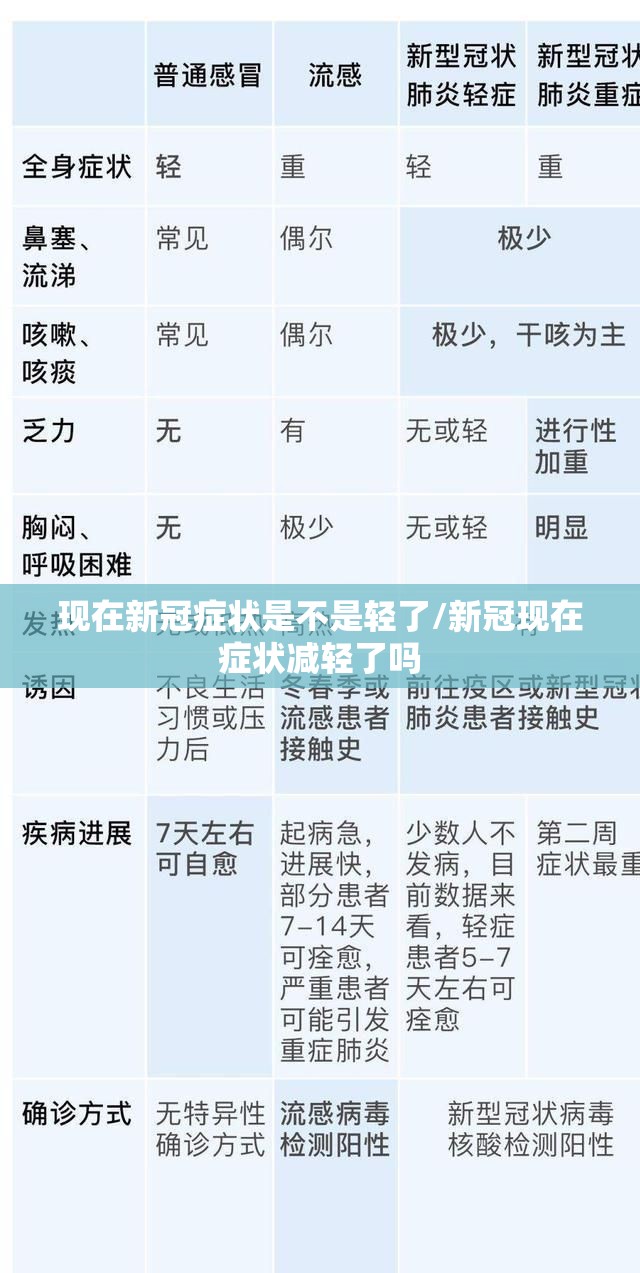

从阿尔法、德尔塔到奥密克戎,新冠病毒在短短三年内经历了多次变异,目前主流毒株(如奥密克戎亚型XBB、BA.5等)的临床特征确实与早期毒株不同,多数感染者表现为上呼吸道症状(如喉咙痛、流鼻涕),而肺部感染比例显著降低,世界卫生组织(WHO)2023年报告指出,全球新冠重症率较2021年下降约40%,死亡率下降超50%,这种“轻症化”趋势主要源于以下因素:

-

病毒变异方向改变

病毒进化的目标是传播而非致死,奥密克戎系列毒株更倾向于感染上呼吸道,复制速度更快但致病性较弱,哈佛大学研究显示,奥密克戎在肺细胞中的复制效率比德尔塔低10倍,但在支气管中的复制速度高70倍,这意味着病毒更易通过飞沫传播,但对肺部攻击性降低。 -

疫苗接种与免疫背景

全球已接种超130亿剂疫苗,人群基础免疫水平提升,即使突破性感染,疫苗激发的T细胞和记忆B细胞也能快速压制病毒,减少重症风险。《柳叶刀》研究表明,完成三剂mRNA疫苗接种者,感染奥密克戎后住院率降低85%。 -

自然感染形成的免疫屏障

据估计,全球至少70%人口曾感染新冠病毒,反复暴露于病毒抗原,使人体免疫系统对新冠病毒的应答更高效,即使面对新毒株,身体也能更快启动防御机制,缩短病程。

“症状变轻”≠“病毒无害”

尽管整体趋势向好,但风险依然存在:

-

脆弱人群仍需警惕

老年人、免疫缺陷者、慢性病患者等群体仍可能发展为重症,美国CDC数据显示,65岁以上感染者住院率是年轻人的5倍,新冠病毒还可引发长期后遗症(Long COVID),如疲劳、认知障碍等,影响生活质量。 -

病毒变异不确定性

病毒进化没有固定方向,2023年出现的奥密克戎亚型EG.5(厄里斯)和BA.2.86(皮罗拉)显示出更强的免疫逃逸能力,可能导致感染人数短期上升,世界卫生组织警告,未来仍可能出现致病性更强的变异株。

-

医疗资源分配挑战

轻症病例增多可能导致社会放松警惕,但大规模感染仍会冲击医疗系统,2022年底中国疫情高峰期间,短期重症患者增加曾导致部分医院急诊承压。

科学应对:如何与病毒长期共存?

-

适时更新疫苗接种

针对奥密克戎的二价或多价疫苗能提供更精准保护,建议高风险人群每年接种加强针,类似流感疫苗的常态化管理。 -

持续监测新毒株

全球病毒基因组计划(GISAID)跟踪病毒变异趋势,公众可通过官方渠道关注流行毒株类型,做好防护。

-

分级诊疗与个人防护

轻症居家休息、对症服药,重症及时就医,在人群密集场所佩戴口罩、勤洗手仍是有效预防手段。

理性看待“轻症化”,不松懈也不恐慌

新冠病毒与人类的博弈仍在继续,当前症状的“轻症化”是病毒变异、免疫积累和医疗进步共同作用的结果,但这不意味着我们可以掉以轻心,科学防护、精准干预、关注脆弱群体,才是应对这场持久战的关键,正如传染病学家张文宏所言:“病毒的毒力减弱是趋势,但我们的防护意识不能减弱。”

参考文献:

- WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Update (2023)

- Nature: "Omicron replication in human bronchus and lung" (2022)

- The Lancet: "Vaccine effectiveness against severe COVID-19" (2023)

- CDC: "COVID-19 Hospitalization Rates by Age" (2023)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏