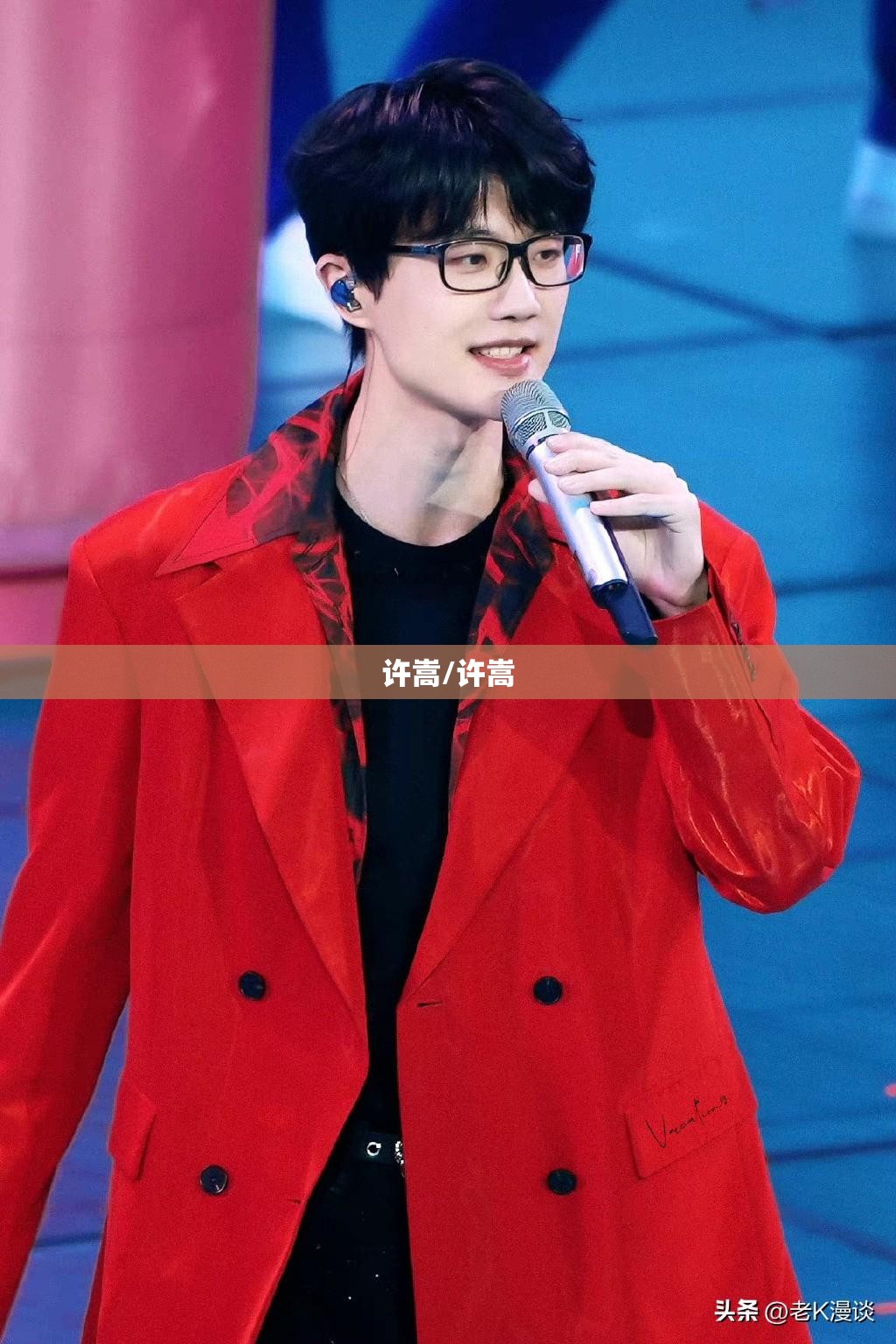

在华语乐坛的喧嚣浪潮中,一位始终与流量保持距离的音乐人,却以独特的创作姿态赢得了数百万听众的持久热爱——他就是许嵩,从网络歌手的标签到全能音乐人的蜕变,许嵩用十六年的坚持,诠释了何为“低调的华丽”,他的音乐世界,像一座远离尘嚣的孤岛,却悄然影响着华语流行音乐的生态。

“非典型”走红:互联网时代的音乐革命

2006年,中国互联网尚处萌芽期,许嵩以“Vae”为名在个人网站发布原创作品《玫瑰花的葬礼》,没有公司包装、没有宣传资源,仅凭旋律的感染力和歌词的共情力,这首歌迅速席卷各大音乐论坛,这种“自下而上”的走红模式,打破了传统唱片工业的壁垒,成为数字音乐时代的标志性事件。

许嵩的早期作品(如《自定义》《寻雾启示》专辑)带有鲜明的个人印记:慵懒的声线、复古的编曲、文学化的歌词,他擅长将青春叙事与哲学思考结合,灰色头像》探讨虚拟情感,《拆东墙》影射社会现实,这种“用流行旋律承载严肃主题”的创作逻辑,使其作品超越了情爱范畴,成为一代人的精神备忘录。

创作内核:在雅俗之间寻找平衡点

许嵩的音乐美学始终围绕“中和”二字展开,他的词作融合古典诗词的意境(如《山水之间》化用陶渊明意象)与现代口语的灵动(如《我乐意》的俏皮表达);他的旋律既保留华语流行乐的抒情传统,又融入电子、民谣等实验元素,这种“跨界而不违和”的特质,源于他对音乐创作的绝对控制——从作词作曲到编曲制作,甚至专辑视觉设计,他坚持全程主导。

更值得深究的是其作品中的文化自觉,在《苏格拉没有底》专辑中,他以《微博控》讽刺社交异化,《毁人不倦》批判教育功利化,这种带有知识分子气息的批判精神,在流行音乐中极为罕见,也使得他的音乐成为观察当代青年文化的重要文本。

隐于幕后的生存哲学:拒绝娱乐化的“反叛”

当同期成名的音乐人频繁现身综艺、跨界影视时,许嵩选择了一条截然不同的路径:拒绝对私生活的曝光,极少参与商业活动,甚至主动减少发歌频率,这种“反流量”的操作,曾被质疑为“过气”,实则是一种清醒的自我保全。

他曾坦言:“创作需要孤独。” 在专辑《梦游计》中,歌曲《对话老师》暗喻对标准化生产的抗拒;《胡萝卜须》则以黑色童话解构社会规训,这些作品共同构成许嵩的价值观宣言:艺术家的核心使命是忠于表达,而非迎合市场,这种坚持使其虽未跻身“顶流”,却建立起华语乐坛罕有的“高黏性粉丝生态”——听众追随的不仅是旋律,更是一种价值观认同。

长效影响力:沉默的引领者

许嵩的隐性贡献体现在三方面:

- 行业范式突破:他证明了音乐人可以通过互联网直接触达听众,为后续独立音乐人(如毛不易、房东的猫)提供了可行路径。

- 审美教育价值:他的作品常被纳入语文教学案例(如《千百度》歌词入选大学教材),推动流行文化与经典教育的对话。

- 文化符号意义:他以“非主流”起点成就“主流认可”(现任海蝶音乐总监),打破了艺术与商业对立的固有认知。

2022年“呼吸之野”巡回演唱会门票秒罄的现象证明:当流量明星的热度如潮水般退去,真正以作品立身的音乐人反而持续散发能量,许嵩的创作从未追求“破圈”,却悄然重构了听众对华语音乐的期待维度。

孤岛与回响

在算法支配娱乐的时代,许嵩像一位固执的守岛人,用十六年时间践行着“音乐本位”的创作原则,他的存在本身即是一种宣言:真正的流行不是喧嚣的复制,而是沉默的沉淀;不是数据堆砌的热度,而是跨越时间的情感共鸣。

当《有何不可》的前奏再次响起,那些藏在旋律中的青春记忆与哲学思考,仍在证明一件事:唯有忠于自我的声音,才能穿透时代噪音,抵达永恒。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏