疫情合肥学生网暴事件视频曝光,网络暴力背后的教育与社会反思

一段涉及合肥某校学生在疫情期间对他人实施网络暴力的视频在社交媒体上曝光,引发广泛关注,视频中,几名学生对一名同学进行言语侮辱、恶意剪辑并传播不实信息,导致受害者遭受严重的心理伤害,这一事件不仅暴露了青少年网络暴力的严重性,也折射出家庭教育、学校教育以及网络监管的缺失。

网络暴力并非新鲜话题,但在疫情期间,由于线上社交的激增,类似事件频发,合肥学生网暴事件的曝光,再次将青少年网络素养、心理健康以及社会责任感推向舆论中心,本文将从事件背景、网络暴力的危害、教育缺失、法律监管及应对措施等多个角度展开分析,探讨如何避免类似悲剧重演。

事件背景:视频曝光引发社会热议

据媒体报道,该事件发生在合肥某中学,几名学生在微信群、QQ群及短视频平台上对一名同学进行恶意攻击,他们通过剪辑视频、发布侮辱性言论、捏造谣言等方式,使受害者遭受长期网络霸凌,视频曝光后,涉事学生及家长被学校约谈,部分账号被平台封禁,但受害者心理创伤已难以弥补。

值得注意的是,此次事件并非个案,近年来,随着社交媒体的普及,青少年网络暴力事件频发,疫情期间,学生上网时间增加,网络社交成为主要沟通方式,而缺乏正确引导的青少年更容易在虚拟世界中迷失自我,甚至将网络暴力视为“玩笑”或“娱乐”。

网络暴力的危害:看不见的刀锋

网络暴力不同于现实中的肢体冲突,其危害往往更加隐蔽且深远。

- 心理伤害:受害者可能长期遭受焦虑、抑郁甚至自杀倾向的困扰,研究表明,遭受网络暴力的青少年更容易出现自卑、社交恐惧等心理问题。

- 社会关系破裂:网络暴力不仅影响受害者个人,还可能破坏其家庭、朋友关系,甚至影响学业和未来发展。

- 法律风险:许多施暴者并未意识到网络暴力可能涉及法律问题,我国《民法典》《未成年人保护法》等均对网络暴力有明确规定,情节严重的可能构成诽谤、侮辱罪。

此次合肥学生网暴事件中,涉事学生的行为已超出“恶作剧”范畴,甚至可能触犯法律,由于施暴者多为未成年人,法律惩处往往较轻,导致类似事件屡禁不止。

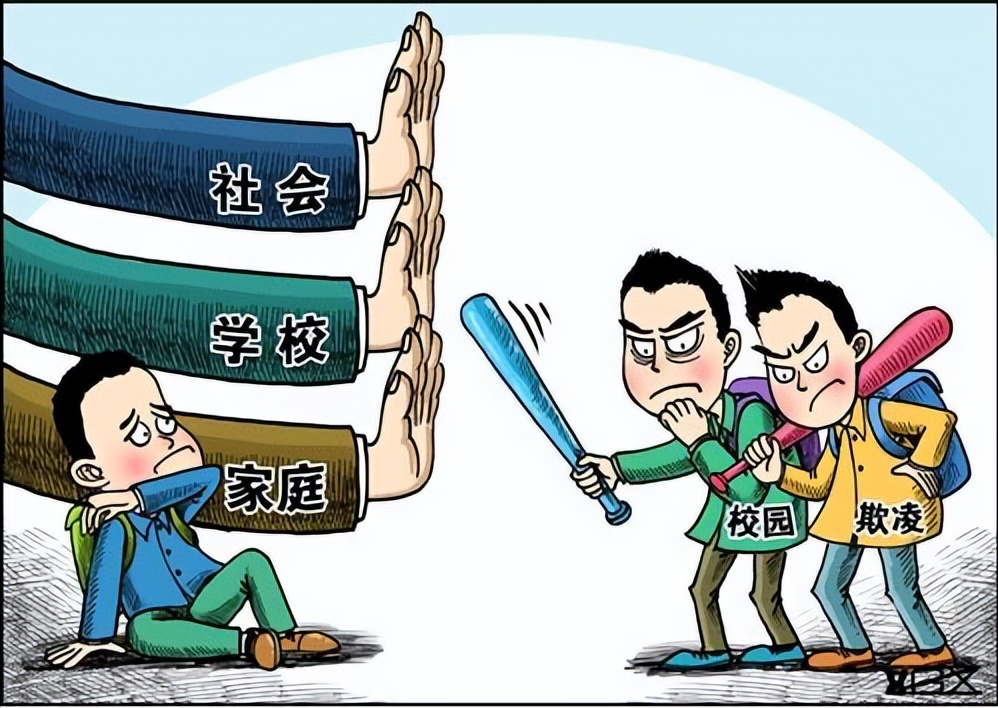

教育缺失:家庭、学校与社会责任

网络暴力的滋生,很大程度上源于教育的缺失。

家庭教育:缺乏正确的网络素养引导

许多家长对孩子的网络行为缺乏监管,甚至认为“孩子上网只是玩玩”,青少年正处于价值观形成的关键期,若缺乏正确引导,极易受到不良信息影响,家长应:

- 关注孩子的网络社交,及时发现异常行为;

- 教育孩子尊重他人,明确网络暴力的危害;

- 建立开放的沟通环境,让孩子愿意分享网络经历。

学校教育:网络素养教育亟待加强

我国中小学的网络素养教育仍显不足,许多学校仅关注学业成绩,忽视了对学生网络行为的引导,建议学校:

- 开设网络道德与法律课程,让学生了解网络暴力的法律后果;

- 建立校园网络监管机制,及时发现并干预网络暴力行为;

- 加强心理健康教育,帮助受害者走出阴影。

社会责任:平台监管与舆论引导

社交媒体平台在防范网络暴力中扮演重要角色,部分平台为追求流量,对恶意内容审核不严,甚至纵容网络暴力传播,平台应: 审核,利用AI技术识别恶意言论;

- 建立快速举报机制,及时删除不当内容;

- 对违规账号采取封禁、限流等措施。

社会舆论也应正确引导,避免对受害者造成二次伤害,媒体在报道类似事件时,应注重保护隐私,避免过度渲染细节。

法律监管:如何让施暴者付出代价?

目前我国对网络暴力的法律惩处仍存在一定局限性,尤其是涉及未成年人时,往往以教育为主,惩罚力度不足,建议:

- 完善立法:细化网络暴力的法律定义,明确未成年人网络暴力的法律责任;

- 加强执法:对恶意传播不实信息、造成严重后果的施暴者,依法追究责任;

- 建立黑名单制度:对多次参与网络暴力的账号,限制其网络行为。

应对措施:如何预防网络暴力?

-

个人层面:

- 增强自我保护意识,不随意泄露个人信息;

- 遇到网络暴力时,及时保存证据并寻求帮助。

-

家庭层面:

- 家长应关注孩子的网络行为,及时干预不良社交;

- 培养孩子的同理心,教育其尊重他人。

-

社会层面:

- 平台加强监管,减少恶意内容传播;

- 社会团体、媒体共同倡导健康网络环境。

合肥学生网暴事件的曝光,再次敲响了青少年网络安全的警钟,网络暴力绝非“玩笑”,其危害可能伴随受害者一生,只有家庭、学校、社会与法律多方合力,才能构建健康的网络环境,让青少年在数字时代健康成长。

我们期待,未来不再有类似的悲剧发生,每一个孩子都能在尊重与关爱的氛围中成长。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~