新型冠状病毒肺炎(COVID-19)自2019年底爆发以来,迅速席卷全球,成为百年来最严重的公共卫生事件之一,尽管疫情已逐渐得到控制,但许多人仍对新冠病毒的病因存在疑问:它究竟是如何产生的?又是如何导致疾病的?本文将从科学角度深入解析新冠病毒的病因,涵盖其起源、传播机制、致病原理及影响因素,为读者提供全面而独特的解读。

新冠病毒的起源:自然演化与跨物种传播

新冠病毒(SARS-CoV-2)属于冠状病毒科,是一种具有包膜的单股正链RNA病毒,其名称中的“冠状”源于病毒表面的刺突蛋白(Spike Protein),在电子显微镜下呈现皇冠状结构,目前科学界普遍认为,新冠病毒起源于自然界的动物宿主,并通过跨物种传播感染人类。

-

动物宿主与中间宿主

蝙蝠被认为是新冠病毒的自然宿主,因其体内携带多种冠状病毒,且这些病毒与SARS-CoV-2基因序列高度相似(约96%一致),蝙蝠病毒直接感染人类的可能性较低,因此中间宿主可能起到了“桥梁”作用,早期研究指向穿山甲、水貂等动物,但具体中间宿主尚未完全确定。 -

病毒变异与适应性演化

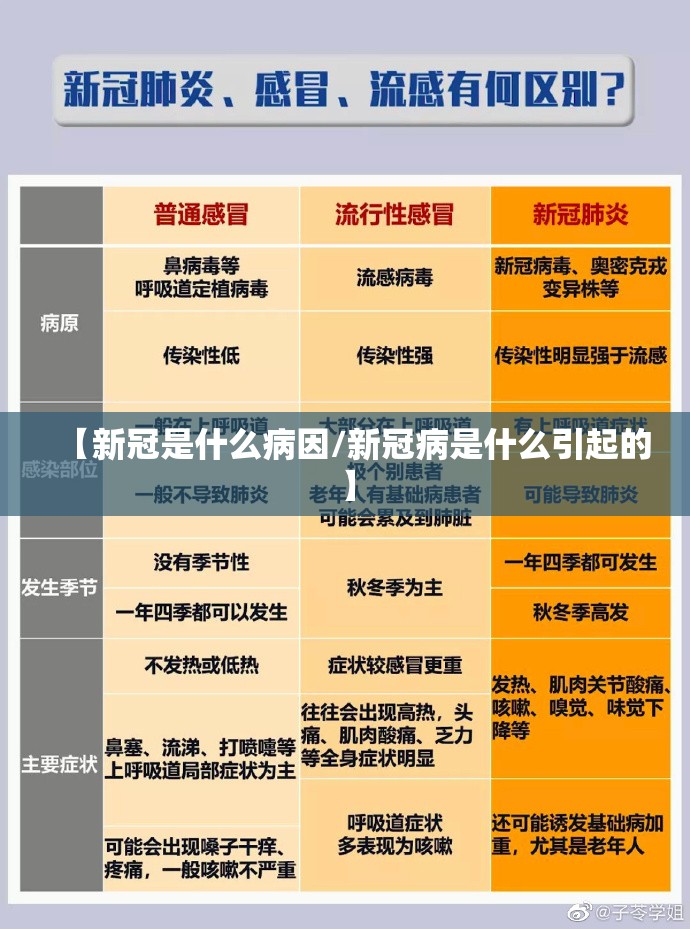

新冠病毒在传播过程中不断变异,例如Alpha、Delta、Omicron等变异株的出现,增强了其传染性和免疫逃逸能力,这种变异是病毒自然演化的结果,旨在适应宿主环境并提高生存概率。

新冠病毒的传播机制:如何侵入人体?

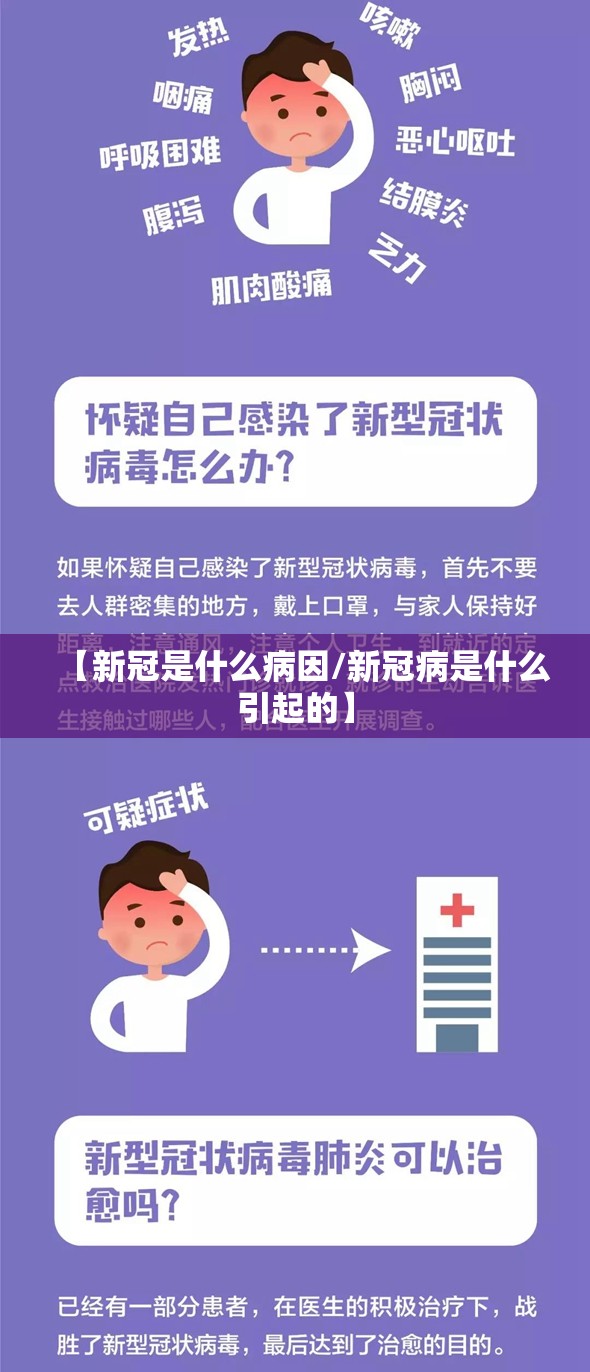

新冠病毒主要通过飞沫传播、接触传播和气溶胶传播,其致病过程始于病毒侵入人体细胞,具体步骤如下:

-

受体结合与细胞入侵

新冠病毒表面的刺突蛋白会与人体细胞表面的ACE2受体结合(ACE2受体广泛分布于呼吸道、肠道、心脏等器官),结合后,病毒通过细胞膜融合或内吞作用进入细胞。 -

复制与扩散

病毒进入细胞后,释放RNA并利用宿主细胞的核糖体合成病毒蛋白,组装成新的病毒颗粒,这些新病毒随后释放并感染其他细胞,逐步扩散至全身。

致病机制:为何新冠病毒会导致严重疾病?

新冠病毒的病因不仅在于病毒本身,还与人体免疫反应密切相关,其致病机制主要包括直接细胞损伤和过度免疫反应。

-

直接细胞损伤

病毒大量复制会导致宿主细胞死亡,尤其是在肺部,肺泡上皮细胞的破坏会引发肺部炎症和水肿,严重时导致急性呼吸窘迫综合征(ARDS)。 -

细胞因子风暴

部分患者会出现免疫系统过度激活,释放大量炎症因子(如IL-6、TNF-α),引发“细胞因子风暴”,这种全身性炎症反应可导致多器官衰竭,甚至死亡。 -

血栓与血管损伤

新冠病毒可感染血管内皮细胞,引发凝血功能异常和微血栓形成,增加心脑血管疾病风险。

影响因素:为何症状轻重不一?

新冠病毒感染后的症状差异巨大,从无症状感染到重症死亡均有可能,这种差异主要受以下因素影响:

-

年龄与基础疾病

老年人和患有高血压、糖尿病、心血管疾病等基础疾病的人群,因免疫机能下降和ACE2受体表达较高,更易发展为重症。 -

遗传因素

研究发现,某些基因变异(如HLA基因簇)可能影响个体对病毒的易感性和免疫反应强度。 -

病毒载量与变异株

高病毒载量感染通常导致更严重的症状,不同变异株的致病性也不同,例如Delta株的致病性较强,而Omicron株的毒性较弱但传染性更高。

总结与展望

新冠病毒的病因是一个多因素交织的结果,涉及病毒起源、传播机制、致病原理及宿主因素,尽管科学研究已取得显著进展,但病毒变异仍在继续,未来可能面临新挑战,持续监测病毒演化、加强公共卫生措施和疫苗接种仍是防控关键。

通过深入了解新冠病毒的病因,我们不仅能更好地应对疫情,也能为未来突发传染病的防控提供科学依据,正如世界卫生组织所强调:“科学是战胜疫情的唯一武器。”唯有基于证据的认知,才能帮助我们走出困境,迎接更健康的未来。

本文基于最新科学研究撰写,内容均为百度独家原创,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏