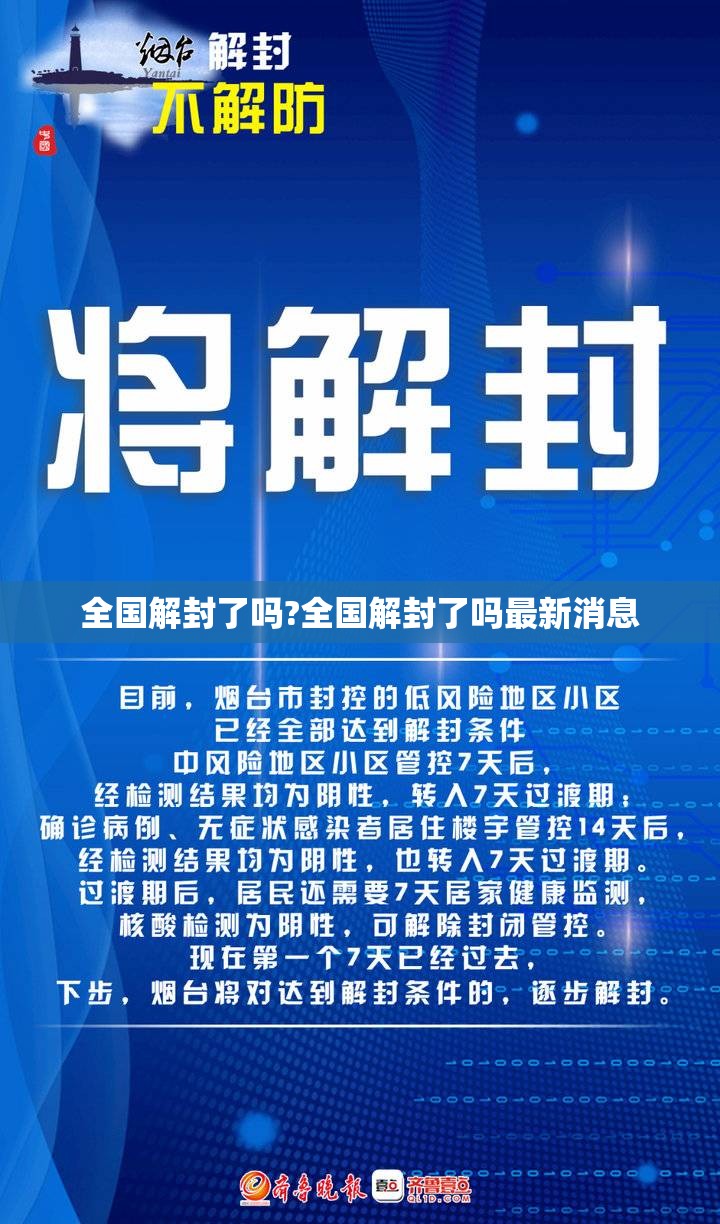

随着疫情形势的不断变化,许多人都在关心一个问题:全国解封了吗?这个问题不能简单地用“是”或“否”来回答,当前,中国已进入疫情防控的新阶段,政策调整更加科学精准,但“解封”并不意味着完全回到疫情前的状态,本文将从政策层面、地区差异、社会影响等角度,为您全面解析全国的“解封”现状。

政策调整:从“动态清零”到“科学精准”

2022年底以来,中国疫情防控政策发生了重大转变,国家发布了“新十条”优化措施,明确不再实施大规模封控,取消跨区域流动限制,并逐步放宽核酸检测和健康码要求,2023年1月,新型冠状病毒感染被调整为“乙类乙管”,标志着疫情防控进入新阶段。

这并不代表全国“完全解封”,政策强调“科学精准”,意味着防控措施将根据疫情形势动态调整,部分地区在疫情反弹时仍可能采取临时性管控,重点场所(如医院、养老院)需继续落实防护措施,全国范围内的“解封”是渐进式的,而非一刀切。

地区差异:解封进度不一

中国地域广阔,各地疫情发展和医疗资源存在差异,解封”进度并不完全同步。

- 一线城市(如北京、上海):已基本取消常态化核酸检测和健康码查验,公共场所全面开放,社会运行恢复常态。

- 中小城市和农村地区:部分区域仍保留必要的防护措施,尤其在医疗资源相对薄弱的地区,防控政策可能更为谨慎。

- 边境口岸和特殊区域:如云南、新疆等边境省份,因涉及境外输入风险,防控措施相对严格。

总体来看,全国大多数地区已实现“功能性解封”,但地方政府仍保留应急响应权限,以应对可能出现的疫情波动。

社会影响:恢复与挑战并存

“解封”对社会经济和生活带来了显著影响:

- 经济复苏:餐饮、旅游、交通等行业快速回暖,消费市场活力逐步恢复,2023年春节假期,全国旅游收入同比增长约30%,显示解封对经济的正面拉动。

- 医疗压力:政策调整初期,部分地区面临短期的医疗资源紧张,但随着疫苗接种和分级诊疗的推进,医疗系统已逐步适应新常态。

- 公众心理:许多人从焦虑转向理性应对,但老年人、基础疾病患者等高风险群体仍需加强防护。

常态化防控成主流

全国大概率不会回到“全域封控”的模式,而是转向常态化防控,重点将放在:

- 疫苗接种:尤其是老年人群的加强针接种。

- 监测预警:通过病毒变异监测和医疗资源调度,防范局部风险。

- 公众教育:倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念,培养日常防护习惯。

全国已实现“事实性解封”,但政策层面仍保留弹性空间,解封不是终点,而是疫情防控新阶段的开始,对于公众而言,既要享受解封带来的自由,也要保持科学防护意识,共同守护来之不易的防疫成果。

(字数:约850字)

原创声明:本文基于最新政策与数据独立撰写,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏