新冠病毒(COVID-19)自2019年底爆发以来,已深刻改变了全球社会、经济和生活方式,随着疫苗的普及、病毒的变异以及人类应对策略的演进,许多人都在问:新冠病毒究竟哪年会结束?这个问题并非简单的时间点预测,而是涉及科学、公共卫生和社会行为的复杂交织,本文将从科学角度、全球趋势和社会因素综合分析,探讨新冠病毒可能的终结时间,并提供独到见解。

新冠病毒的“结束”定义

需明确“结束”的含义,在流行病学中,疫情的“结束”通常指病毒从大流行(Pandemic)状态转为地方性流行(Endemic),即病毒不再导致大规模爆发,而是像流感一样季节性存在,世界卫生组织(WHO)强调,新冠病毒可能不会完全消失,但人类将通过免疫力和医疗手段控制其危害。

科学预测:病毒变异与免疫屏障

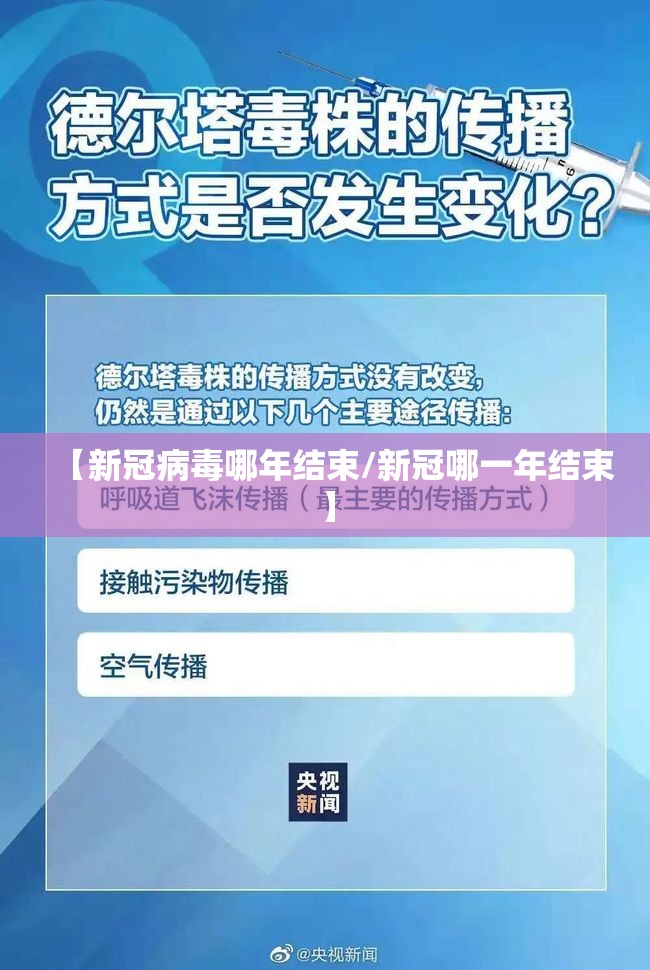

科学界普遍认为,新冠病毒的终结取决于两大因素:病毒变异趋势和群体免疫水平。

- 病毒变异:奥密克戎(Omicron)等变异株的出现表明,病毒可能朝着传播力增强、毒性减弱的方向演化,这类似于1918年流感大流行的模式,病毒最终变为季节性流感,研究人员预测,未来可能出现更温和的变异株,但突发强毒株的风险仍存在。

- 免疫屏障:疫苗和自然感染构建的免疫力是关键,全球疫苗覆盖率已超60%,但不平等问题突出(非洲部分地区覆盖率仍低于20%),模型显示,若全球疫苗覆盖率达80%以上,并定期更新疫苗以应对变异,疫情可能在2024-2025年转为地方性流行,免疫衰减和新变异可能推迟这一进程。

全球趋势:2023-2025年的关键期

基于当前数据,新冠病毒的“大流行结束”可能发生在2024年左右,但具有不确定性:

- 2023年:多国尝试“与病毒共存”,放松管控,但冬季可能出现新变异导致波峰,尤其在医疗资源匮乏地区。

- 2024年:若疫苗和抗病毒药物普及,全球死亡率和住院率或大幅下降,WHO可能宣布大流行结束。

- 2025年及以后:病毒可能成为第五种冠状病毒地方病,每年需像流感一样接种加强针。

独到观点是,新冠病毒的结束不会是全球同步的,发达国家可能早在2024年实现控制,而贫困地区或因疫苗短缺、医疗系统薄弱延续至2026年,这要求国际社会加强合作,避免“免疫落差”。

社会因素:人类行为与公共卫生政策

病毒终结不仅依赖科学,还取决于社会行为:

- 公共卫生措施:检测、隔离和卫生习惯(如戴口罩)的持续性将影响病毒传播,若公众疲劳导致措施松懈,可能引发新爆发。

- 信息与教育:对抗错误信息和疫苗犹豫至关重要,全球需推动科学教育,增强社会韧性。

- 经济与政治意志:政府需平衡经济重启与疫情控制,中国等国的动态清零政策虽有效,但长期可持续性待观察。

终结之年是“过渡”而非“终点”

新冠病毒可能在2024-2025年从大流行过渡为地方性流行,但这不是突然的“终结”,而是渐进的“新常态”,人类需学会与病毒共存,通过科学创新和社会协作降低其威胁,我们可能每年接种新冠疫苗,并像对待流感一样管理它,真正的结束,意味着全球健康系统的强化和公平的医疗访问——这不仅是时间问题,更是人类集体行动的考验。

在这个过程中,每个人都是参与者:保持科学态度、积极接种疫苗、支持全球合作,才能加速那一天的到来,新冠病毒的终结之年,终将由我们的选择决定。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏