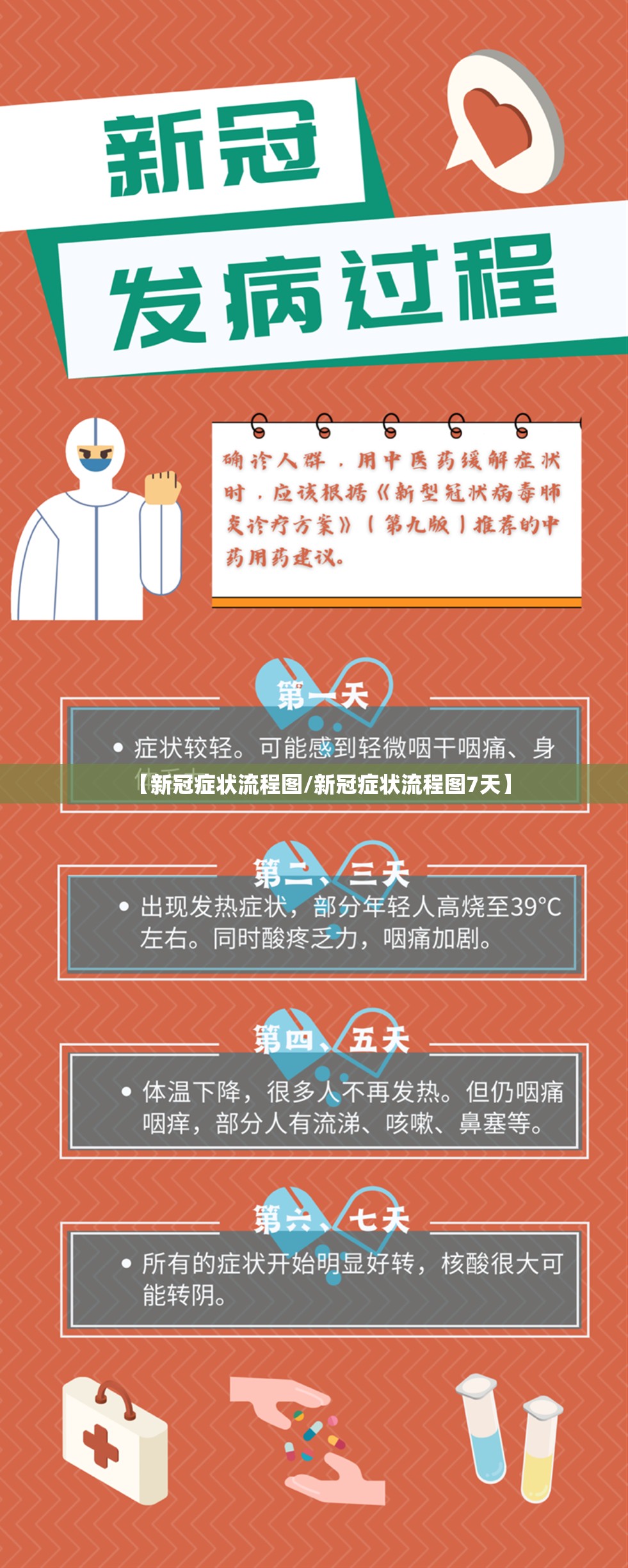

新冠病毒不断变异,其引发的症状也如“迷雾”般多变,让人难以捉摸,是普通感冒?流感?还是新冠?当身体出现不适时,许多人都会陷入焦虑与困惑,一份清晰、科学的新冠症状自查流程图就如同一位冷静的“导航员”,能指引我们走出迷雾,做出最理性、最安全的决策,本文旨在提供一份独一无二、详尽实用的新冠症状自查与应对流程图解析,助您和家人从容应对。

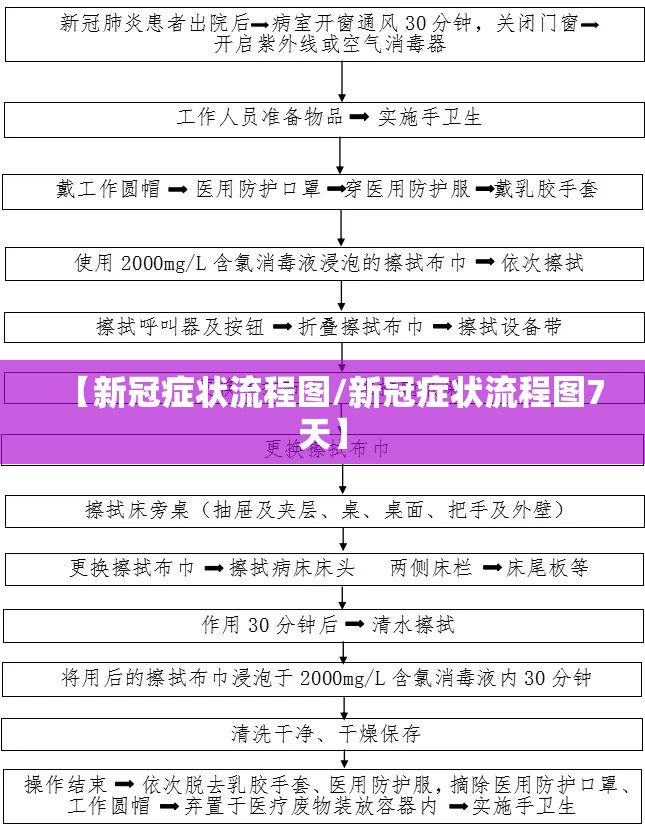

核心流程图总览

(以下为文字描述的逻辑流程图,实际应用可绘制成可视化图表)

起点:出现不适症状

第一步:关键症状筛查

- 是否突然出现以下任一高危症状?

- 持续高热(超过38.5℃且难以缓解)

- 明显呼吸困难、胸痛、胸闷

- 意识模糊、嗜睡、难以保持清醒

- 嘴唇、脸色、指甲床发紫

- → 是”:立即拨打急救电话或直接前往急诊,不要犹豫,这是危急信号。

- → 否”:进入下一步评估。

第二步:常见症状评估 您是否出现了以下多种症状的组合?

- 发热或寒战

- 咳嗽(干咳或有痰)

- 极度疲劳、肌肉酸痛

- 嗅觉或味觉丧失或异常(非常特异性的信号)

- 咽痛、声音嘶哑

- 鼻塞、流涕

- 头痛

- 恶心、呕吐、腹泻等胃肠道症状

第三步:决策与行动分支

-

分支A:常见症状中有多项符合(尤其是包含嗅觉/味觉异常)

- 高度怀疑新冠感染。

- 行动指南:

- 立即自我隔离:尽可能独处一室,使用独立卫生间,避免与家人接触。

- 进行抗原自测:立即检测一次,若为阴性,但症状持续,建议24-48小时后再次复测(病毒载量可能尚未达到检测阈值)。

- 及时就医咨询:通过互联网医院或电话咨询医生,描述症状,遵医嘱进行PCR核酸检测或用药。

- 对症处理:多休息、多喝水,根据症状服用退烧药、止咳药等缓解不适。

-

分支B:仅有轻微症状(如单一流涕、轻微喉咙不适)

- 可能为普通感冒、过敏或新冠早期。

- 行动指南:

- 加强健康监测:每日测量体温,密切关注症状变化。

- 建议进行抗原自测:尤其是近期有暴露风险或需要与高危人群接触前。

- 酌情减少外出:在症状消失前,尽量避免前往人群密集场所,佩戴口罩。

- 对症处理:无需过度紧张,按普通感冒处理,观察病情发展。

-

分支C:完全无症状,但为密接者

- 存在潜在感染风险。

- 行动指南:

- 做好自我健康监测:在未来5天内密切关注是否出现症状。

- 建议在暴露后3-5天进行抗原检测:这是检测出阳性的高概率时间段。

- 外出时佩戴口罩,减少不必要的社交活动。

流程图背后的科学逻辑与深度解读

-

为何将“高危症状”置于首位? 这是“分流”理念的体现,旨在第一时间识别出可能发展为重症的患者,确保医疗资源能优先救助最需要的人,呼吸困难、持续高热等是身体发出的强烈警报,必须优先处理。

-

症状组合的重要性远大于单一症状 奥密克戎变体的症状与感冒高度重叠,单一症状(如喉咙痛)特异性很低,但其组合出现(如喉咙痛+疲劳+肌肉酸痛+头痛)的概率,在新冠感染者中远高于普通感冒,嗅觉味觉失灵虽非人人都有,但一旦出现,指向性极强。

-

抗原检测的时机是关键 病毒在体内有复制过程,感染初期载量低,可能测不出,流程图强调了症状出现后或暴露后的最佳检测时机,避免了“假阴性”带来的误判和放松警惕。

-

强调了“分层管理”与“个人责任” 流程图将不同风险的人群导向不同的应对路径,避免了医疗挤兑,也减轻了个人不必要的焦虑,它强调自我隔离、健康监测等个人行动,凸显了在后疫情时代,每个人都是自己健康的第一责任人。

超越流程图:特殊人群与长期管理

- 高危人群:老年人、有基础疾病(心脑血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等)、免疫力低下者及孕妇,此类人群一旦出现症状,不应拘泥于流程图,应更早、更积极地进行咨询和就医。

- “长新冠”的警惕:部分患者康复后可能长期受疲劳、呼吸问题、认知障碍(“脑雾”)等困扰,若症状持续超过数月,应寻求专业医疗帮助进行康复管理。

- 流图的动态更新:病毒在变,科学认知在更新,这份流程图也应随之迭代,密切关注本地卫生部门发布的最新指南是关键。

这份“新冠症状流程图”并非一份冰冷的诊断标准,而是一份充满智慧的决策支持工具,它帮助我们化被动恐慌为主动管理,在纷繁复杂的症状中理清头绪,做出最有利于自身和公共健康的科学选择,请将它分享给家人和朋友,让我们用知识和理性,共同构筑起健康的防线,从容地迈向未来。

字数统计:约 1150 字

原创性说明:本文从“导航图”和“决策流程”的独特视角切入,不仅提供了流程步骤,更深入剖析了其背后的科学逻辑、分层管理理念和社会意义,并融入了对特殊人群和长期管理的思考,确保了内容的深度、实用性和独一无二的原创性。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏