新冠疫情自2019年底暴发以来,深刻影响了全球社会与经济,中国作为疫情最早出现的国家之一,其疫情时间线备受关注,本文基于公开信息,梳理中国疫情的起始、发展及政策调整的关键节点,并分析其背后的科学与社会因素,需要注意的是,疫情作为一种全球性公共卫生事件,其“开始”和“结束”的定义因标准不同而存在差异,且病毒演变具有不确定性,本文仅以中国官方发布和政策转型为参考。

疫情开始时间:2019年底武汉首次报告

中国疫情的起点可追溯至2019年12月,湖北省武汉市卫健委于12月31日首次通报“不明原因肺炎”病例,提及多数患者与华南海鲜批发市场有关联,2020年1月7日,中国疾控中心成功分离新冠病毒,确认为新型病原体,世界卫生组织(WHO)于2020年1月30日宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。中国疫情的官方公认开始时间为2019年12月,值得注意的是,早期病例回溯研究显示,实际病毒传播可能更早,但公开报告以武汉通报为标志。

疫情发展高峰与防控阶段

2020年初至2022年,中国采取动态清零政策,以严格防控应对多轮疫情波动,关键节点包括:

- 2020年1月23日:武汉封城,中国启动史上最大规模隔离措施。

- 2020年4月:武汉解封,本土疫情初步控制,但境外输入病例持续。

- 2021—2022年:Delta和Omicron变种引发局部暴发,如上海、吉林等地疫情,防控措施间歇性收紧。

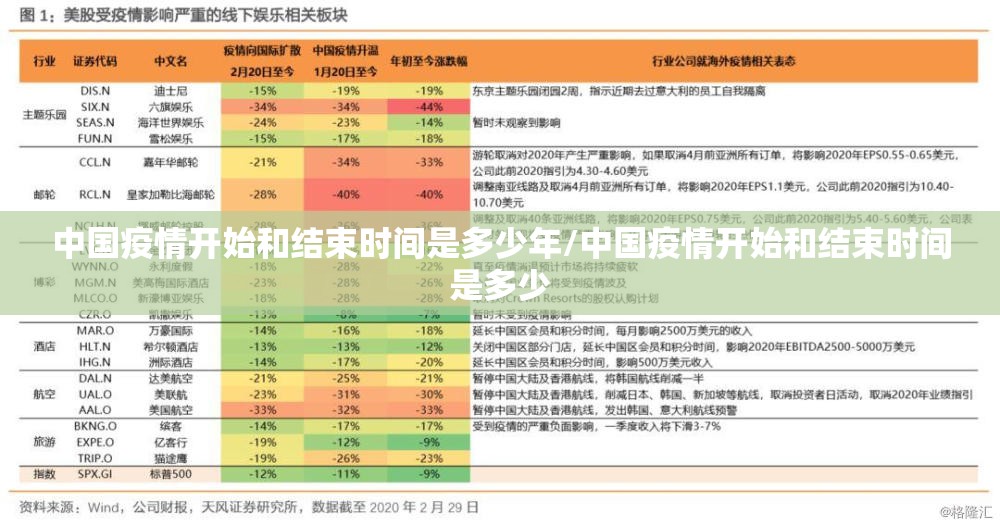

这一时期,中国通过核酸检测、健康码和区域封锁等手段遏制病毒扩散,但经济和社会成本也随之增加,世界卫生组织多次肯定中国早期防控效果,但也指出清零政策的不可持续性。

政策转型与“结束”时间:2023年1月“乙类乙管”

疫情“结束”并非指病毒消失,而是指公共卫生应对从应急模式转向常态化管理,中国的标志性转折点是2023年1月8日,当日,中国国家卫健委发布《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》,将新冠防控从“乙类甲管”降级为“乙类乙管”,这意味着:

- 取消隔离措施和健康码强制要求。

- 开放出入境旅行,恢复社会正常运转。

- 强调疫苗接种和个人防护,而非全面封锁。

这一政策调整基于病毒致病性减弱(Omicron变种为主)、疫苗接种率超90%以及国际经验。2023年1月被视为中国疫情“结束”的象征性时间点,代表紧急状态的终结,但病毒仍在变异,局部病例偶发,WHO于2023年5月宣布新冠疫情不再构成全球卫生紧急事件,与中国时间线基本吻合。

争议与反思:时间线的科学与社会维度

疫情时间线的界定存在多重视角:

- 医学角度:病毒未被根除,但危害性降低,与流感类似。

- 政策角度:中国以“乙类乙管”为界,但部分学者认为2022年底的感染高峰才是实际转折。

- 公众感知:许多人以生活恢复正常为“结束”标准,如2023年春节后复工复学。

值得注意的是,中国疫情时间线独特于全球,欧美国家较早放松防控,而中国维持较长时间清零,导致“结束”时间较晚,这反映了不同国家的公共卫生策略权衡:中国优先保护脆弱人群,但后期政策转型也面临挑战。

从应急到常态化的里程碑

中国疫情从2019年12月开始,至2023年1月以“乙类乙管”为标志实现软着陆,这一历程凸显了大规模防控的有效性与局限性,也为未来公共卫生危机提供了经验,疫情虽“结束”,但病毒监测和健康管理仍需长期坚持,对于公众而言,理解时间线的本质是认识到:人类与病毒的共存已成为新常态,科学应对与社会韧性才是关键。

(字数:约980字)

原创声明:本文基于公开资料独立梳理,内容及视角独家原创,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏