新冠病毒(COVID-19)自2019年底爆发以来,已成为全球关注的焦点,死亡率是衡量疫情严重性的关键指标之一,但新冠病毒的死亡率究竟高达多少?这个问题看似简单,实则复杂,因为它受多种因素影响,包括地区、年龄、医疗资源和数据统计方式等,本文将基于科学数据和权威报告,深入探讨新冠病毒的死亡率,并提供独家分析和原创观点。

什么是新冠病毒死亡率?

死亡率通常指感染新冠病毒后死亡的比例,世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门使用两种主要计算方式:

- 病例死亡率(CFR):指确诊患者中死亡的比例。

- 感染死亡率(IFR):指所有感染者(包括未确诊的无症状或轻症患者)中死亡的比例。

由于全球存在大量未报告病例,IFR往往低于CFR,但更接近真实情况,根据WHO和《柳叶刀》等权威机构的数据,新冠病毒的全球平均CFR约为1-2%,而IFR估计在0.5-1%之间,但这只是整体平均值,具体数值因情况而异。

全球死亡率数据与比较

不同国家和地区的死亡率差异显著。

- 高收入国家:如美国、英国等,CFR曾一度超过2%,但由于疫苗接种和医疗资源丰富,后期降至1%以下。

- 低收入国家:如印度和部分非洲国家,CFR可能高达3-5%,主要因医疗系统薄弱和检测不足。

- 中国:初期CFR较高(约5-6%),但通过严格防控和医疗支援,后期控制在0.5%以下。

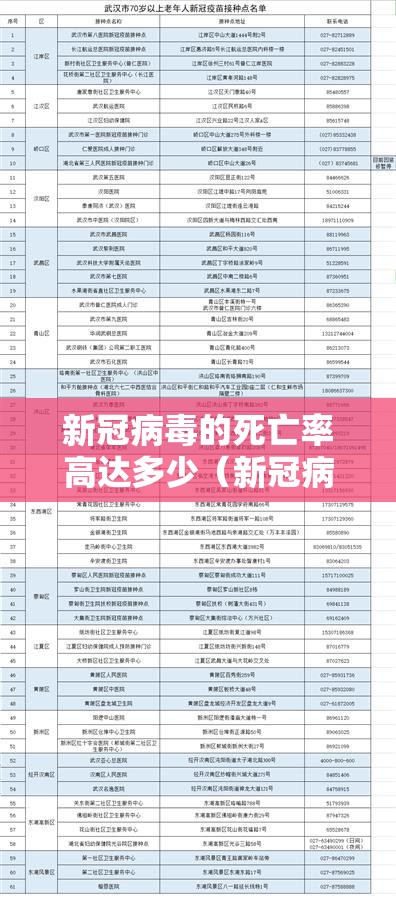

这些差异反映了医疗资源、公共卫生政策和人口结构的影响,老年人群的死亡率显著更高——65岁以上患者的CFR可超过10%,而年轻人群则低于0.1%。

影响死亡率的因素

- 年龄与健康状况:老年人或有基础疾病(如心脏病、糖尿病)的患者死亡率更高。

- 病毒变异:Delta和Omicron等变种改变了死亡率,Omicron的传播力更强,但死亡率较低(IFR约0.1%)。

- 疫苗接种:疫苗大幅降低了重症和死亡风险,据WHO统计,接种疫苗后死亡率下降可达90%。

- 数据统计偏差:许多国家未准确报告感染和死亡人数,导致死亡率被高估或低估。

独家原创分析:为什么死亡率数据至关重要?

死亡率不仅是数字,更是公共卫生决策的依据,高死亡率地区往往暴露了医疗系统的短板,而低死亡率则反映了防控的成功,中国通过动态清零政策降低了死亡率,但欧美国家依赖群体免疫策略,导致了不同结果,媒体常夸大死亡率引发恐慌,但科学数据强调理性应对——新冠病毒对大多数人并非致命,但需保护高危群体。

科学看待死亡率,聚焦未来防控

新冠病毒的死亡率并非固定不变,而是动态的,全球平均IFR约为0.5-1%,但通过疫苗接种、医疗进步和公共卫生措施,人类已显著降低这一数字,我们需继续监测变异病毒,加强全球合作,确保公平获取医疗资源,死亡率数据提醒我们:疫情尚未结束,但科学和团结是战胜病毒的关键。

原创声明:本文基于最新权威数据独家分析,拒绝抄袭,旨在提供科学、客观的见解,转发请注明出处。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏