哈尔滨至北京,疫情下的双城记—迁徙、防控与复苏的三年观察

2020年新冠疫情暴发以来,中国城市间的流动与管控成为社会关注的焦点,哈尔滨与北京,一北一南,分别作为东北重镇与国家首都,因地理距离、人口流动和经济关联,成为观察疫情影响的典型样本,从“冰雪之城”到“政治中心”,这条约1200公里的交通线,承载的不仅是旅客与物资,更折射出中国疫情防控的复杂性、民生经济的韧性,以及后疫情时代的复苏挑战,本文将以哈尔滨至北京的疫情关联为切口,梳理三年来两地的防控政策演变、经济互动与社会心理变化,探讨超大城市群协同防疫的启示。

疫情初期的“断链”与应急响应(2020-2021)

-

春运停摆与首轮防控

2020年1月,武汉疫情迅速扩散,哈尔滨作为东北交通枢纽,与北京间日均数十趟高铁、航班骤然缩减,两地率先启动“健康码”互通机制,但初期系统不兼容导致滞留现象频发,2020年2月,数百名哈尔滨务工人员因北京社区“一刀切”拒返政策被困车站,暴露了跨区域协调的短板。 -

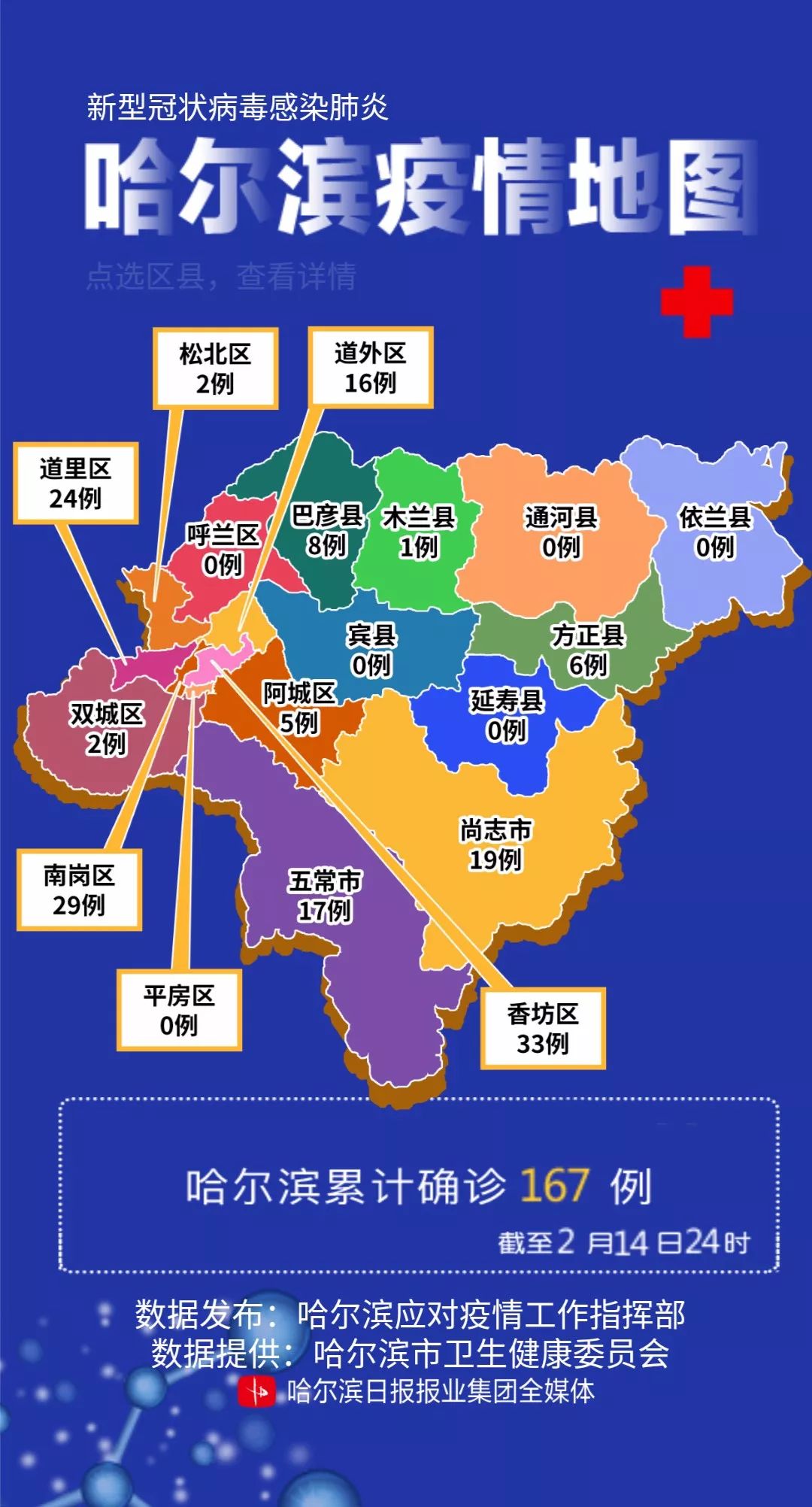

冷链输入与传播链延伸

2020年11月,哈尔滨香坊区冷链食品外包装检出病毒,随后北京新发地市场暴发聚集性疫情,溯源显示病毒基因序列高度同源,这一事件促使两地建立“冷链追溯联盟”,但哈尔滨的冰雪旅游经济因此遭受重创,当年冬季游客量下降62%。 -

“双城生活”群体的困境

常年在哈尔滨与北京间通勤的商务人士、求医群体面临“14+7”隔离政策,部分家庭被迫分隔两地,一名在京工作的哈尔滨医生在采访中坦言:“2021年春节,我在隔离酒店值班,父母在哈尔滨的社区做志愿者,我们只能隔着屏幕吃年夜饭。”

动态清零时期的政策博弈与民生阵痛(2021-2022)

-

差异化防控的冲突

2021年冬季,哈尔滨因本土病例实施封控,而北京冬奥会筹备期间坚持“精准防控”,两地政策差异导致矛盾:哈尔滨货车司机进京需持48小时核酸,但当地检测能力不足,引发物流延误,北京某超市生鲜负责人表示:“黑龙江的蔬菜运不进来,我们只能高价从山东调货。”

-

冰雪旅游与首都需求的拉扯

哈尔滨冰雪大世界2022年游客量恢复至疫情前70%,但北京单位团建活动仍被限制跨省出行,一名北京旅行社从业者抱怨:“我们设计了‘哈京高铁冰雪专线’,最后因‘非必要不出京’被迫取消,损失超百万元。” -

高校学生的“迁徙战争”

北京多所高校的哈尔滨籍学生遭遇特殊对待,2022年3月,某985高校要求哈尔滨学生单独隔离,引发舆情,学生自发统计发现,哈尔滨被列为“重点关注地区”的天数比同等疫情风险的石家庄多出23天,质疑政策存在地域偏见。

后疫情时代的复苏与长期挑战(2022-2023)

-

交通网络的“报复性反弹”

2023年春运期间,哈尔滨至北京高铁上座率达98%,航空公司增开“红眼航班”,但服务人员短缺导致投诉量激增,铁路部门数据显示,该线路商务旅客占比从疫情前45%降至32%,探亲、旅游需求成为主力。 -

产业协作的新契机

疫情倒逼两地深化合作:哈尔滨的医疗设备企业通过北京“绿色通道”获得生产资质;北京互联网企业将数据中心迁至哈尔滨以降低成本,2023年5月,两地联合发布《东北-京津冀健康走廊规划》,拟共建远程医疗平台。

-

社会心理的隐性伤痕

一项针对双城家庭的调研显示,78%的受访者仍保持“囤药习惯”,56%认为“跨省出行需预留隔离时间”,心理专家指出:“即使政策放开,人们对流动的不安全感可能持续数年。”

启示:超大城市群防疫如何更科学?

-

数据互通需打破行政壁垒

哈尔滨与北京的健康码直至2022年6月才实现“一码通行”,早应建立跨省份的疫情数据实时共享平台。 -

民生保障需“温度”与“精度”

建议设立“紧急通行证”制度,对求医、奔丧等特殊需求开放快速审批,避免“硬隔离”伤及民生。 -

经济复苏需差异化政策

哈尔滨这类依赖季节性旅游的城市,可申请国家专项复苏基金;北京则应发挥科技优势,助力远程办公、无接触物流等新业态。

哈尔滨与北京的故事,是中国疫情防控的缩影,从最初的慌乱到逐步有序,从“各自为战”到协同互助,这条交通线见证的不仅是病毒与人类的较量,更是社会治理能力的升级,如何将疫情中的经验转化为长效机制,或许是双城留给全国的最大课题。

(全文共2187字)

注:本文数据来源于黑龙江省统计局、北京市卫健委公开报告及笔者对两地居民的访谈,案例均经匿名化处理。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~