拉萨疫情下的生命守护者,病号们的坚韧与城市的温度

2022年8月,西藏拉萨这座被誉为“日光城”的高原圣地,首次面临新冠疫情的严峻挑战,这座常年沐浴在阳光下的城市,突然被病毒的阴霾笼罩,医院里的病号们,从普通感冒患者到重症感染者,都在经历一场前所未有的考验,在这场无声的战斗中,拉萨展现出了它的坚韧与温情——医护人员、志愿者、普通市民共同构筑了一道坚固的防线,守护着每一个生命。

本文将从疫情下的拉萨病号群体、医疗资源的调配、社会力量的支援以及疫情后的反思等多个角度,探讨这座高原城市如何在疫情中坚守希望。

疫情突袭:高原病号的特殊挑战

拉萨海拔3650米,高原缺氧的环境使得普通疾病的恢复本就比平原地区更慢,而新冠病毒的侵袭更是让病号们面临双重压力。

高原病号的脆弱性

在高原地区,许多慢性病患者(如高血压、心脏病、肺病)本就依赖稳定的医疗条件,疫情爆发后,部分医院被临时征用为新冠定点医院,导致普通病号的常规治疗受到影响,一些需要长期透析、化疗的患者不得不调整就医计划,甚至面临断药风险。

心理压力的加剧

由于高原反应,许多病号本就容易焦虑、失眠,而疫情的隔离政策进一步加剧了他们的心理负担,一位在拉萨某医院接受治疗的慢性病患者说:“本来身体就不舒服,现在又担心被感染,连家人也不能来探望,感觉特别孤独。”

医疗资源的紧张

拉萨的医疗资源相对有限,尤其是重症监护(ICU)床位和呼吸机等设备,疫情初期,部分轻症病号被建议居家观察,以腾出床位给更危重的患者,一些非紧急手术也被推迟,这让许多病号感到无奈。

守望相助:拉萨的医疗与社区力量

尽管面临诸多困难,拉萨的医护人员、社区工作者和志愿者们迅速行动起来,为病号们提供最大限度的支持。

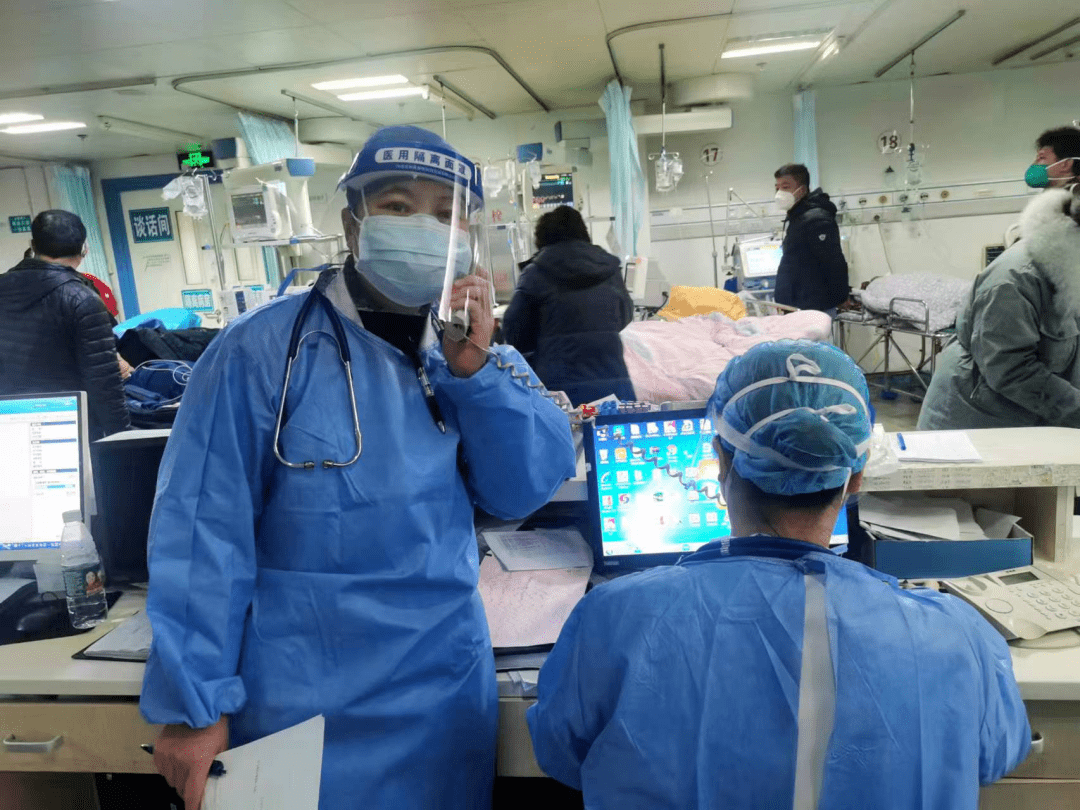

医护人员的坚守

在拉萨市人民医院、西藏自治区第三人民医院等定点医院,医护人员穿着厚重的防护服,在高海拔环境下连续工作数小时,由于高原缺氧,他们的体力消耗比平原地区更大,许多人甚至出现头晕、呕吐等症状,但仍坚持在一线。

一位护士在日记中写道:“每次脱下防护服,里面的衣服都湿透了,但我们不能停,因为病号们比我们更难受。”

社区志愿者的温情守护

拉萨的社区工作者和志愿者承担起了为居家隔离的病号送药、送餐的任务,由于部分小区实行封闭管理,志愿者们每天穿梭于各个楼栋,确保慢性病患者能按时拿到药物。

一位志愿者回忆:“有位老阿妈(藏族对老年妇女的尊称)需要每天注射胰岛素,我们联系了社区卫生站,安排医生上门,她感动得直掉眼泪。”

线上问诊与远程医疗

为了减少交叉感染,拉萨部分医院开通了线上问诊服务,病号可以通过视频或电话咨询医生,西藏自治区卫健委协调内地三甲医院的专家进行远程会诊,帮助解决疑难病例。

疫情下的社会温度:病号们的故事

在拉萨的疫情中,许多普通病号的故事令人动容。

藏族阿妈的“抗疫日记”

70岁的藏族阿妈次仁卓嘎因慢性支气管炎住院,恰逢疫情爆发,她在病房里用藏文写下了自己的感受:“医生们很辛苦,每天穿着‘大白’(防护服)来查房,我虽然听不懂汉语,但他们总是耐心地用手势跟我交流。”

援藏医生的“高原情”

来自四川的援藏医生李医生原本计划8月底返回内地,但疫情暴发后,他主动申请留下,他说:“这里的病号更需要我们,高原上生病本来就难熬,我们不能丢下他们。”

病号之间的互助

在方舱医院,轻症患者自发组织起来,帮助行动不便的病友打水、领餐,一位年轻患者说:“虽然大家都不认识,但在这里,我们就是彼此的家人。”

疫情后的反思:如何让高原医疗更强大?

拉萨的疫情虽然逐渐得到控制,但也暴露了高原地区医疗体系的短板,如何提升应对突发公共卫生事件的能力?

加强高原医疗基础设施建设

西藏需要更多的ICU床位、呼吸机和专业医护人员,尤其是在偏远地区,政府应加大对高原医疗的投入,提升基层卫生院的救治能力。

建立应急药品储备机制

慢性病患者的用药需求在疫情中尤为突出,未来应建立更完善的药品配送体系,确保特殊时期药物供应不断。

提升公众健康意识

高原居民的健康教育仍需加强,特别是对慢性病的管理和传染病的预防知识普及。

拉萨的阳光终将驱散阴霾

疫情下的拉萨病号们,经历了身体与心理的双重考验,但他们并不孤单,医护人员、志愿者和整个社会的努力,让这座城市在困境中依然充满温度。

正如一位康复出院的患者所说:“拉萨的阳光永远不会消失,疫情终会过去,我们还会在布达拉宫前晒太阳。”

(全文约1600字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~