香港疫情现状,低风险时代的到来还是短暂平静?

香港疫情现状:数据解读

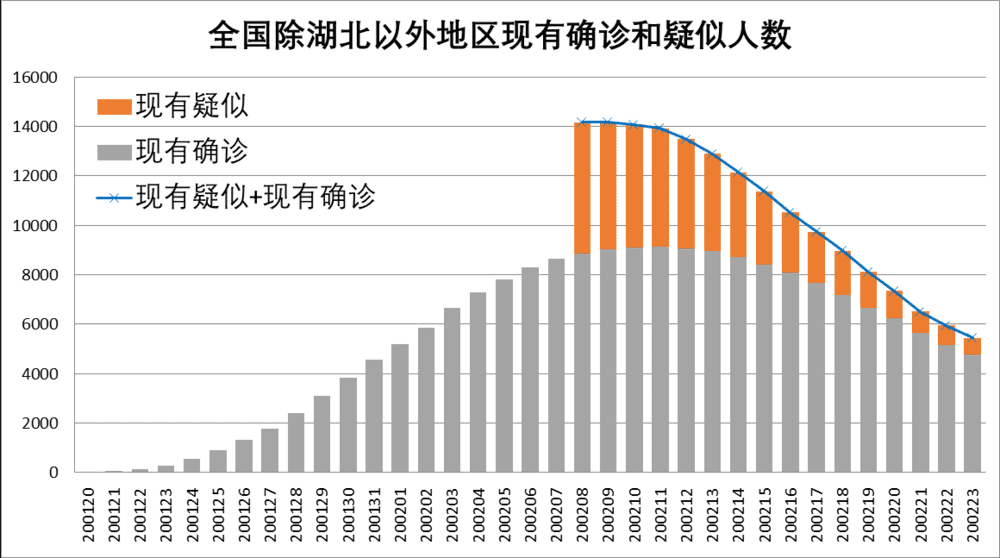

截至2023年10月,香港每日新增新冠确诊病例已降至较低水平,重症和死亡病例也大幅减少,根据香港卫生署的数据,过去一个月内,平均每日新增病例维持在100例左右,远低于2022年初第五波疫情高峰时的数万例,疫苗接种率方面,香港的接种情况较为理想,超过90%的12岁以上市民已完成两剂疫苗接种,部分群体已接种第三或第四剂加强针。

这些数据表明,香港的疫情确实已从“高风险”转向“低风险”阶段,这是否意味着疫情已经结束?答案并不简单。

低风险背后的因素

高疫苗接种率

香港的疫苗接种率在全球范围内处于较高水平,特别是老年人群体的接种率显著提升,疫苗有效降低了重症和死亡率,使得即使病毒仍在传播,医疗系统也不会承受过大压力。

群体免疫效应

经过多轮疫情冲击,香港社会已形成一定程度的群体免疫,无论是通过自然感染还是疫苗接种,大部分市民体内已具备一定抗体,降低了大规模暴发的可能性。

防疫政策的调整

2023年初,香港政府逐步放宽防疫措施,取消入境隔离、社交距离限制等政策,使社会活动恢复正常,这种“与病毒共存”的策略,使得疫情对经济和社会的影响降至最低。

低风险是否意味着无风险?

尽管香港的疫情形势趋于稳定,但以下几个因素仍需警惕:

病毒变异风险

新冠病毒仍在不断变异,新的变种(如XBB系列)可能具备更强的免疫逃逸能力,如果未来出现更具威胁性的变异株,香港仍可能面临新一轮疫情冲击。

医疗系统压力

虽然目前重症病例较少,但如果疫情反弹,医疗资源仍可能面临挑战,特别是冬季流感季节叠加新冠感染,可能增加医院的负担。

长期后遗症(长新冠)

部分康复者仍受“长新冠”困扰,包括疲劳、呼吸困难、认知障碍等症状,这些长期健康问题可能对社会医疗体系和经济生产力产生影响。

香港与其他地区的对比

与内地相比,香港的防疫政策更加宽松,接近于欧美国家的“与病毒共存”模式,而内地仍坚持“动态清零”策略,强调精准防控,两种模式各有优劣:

- 香港模式:经济和社会活动恢复较快,但需承担一定的疫情波动风险。

- 内地模式:能有效控制疫情扩散,但可能影响经济活力和国际交流。

香港作为国际城市,其防疫政策的选择与其经济定位密切相关,如何在“开放”与“防控”之间找到平衡,仍是关键问题。

未来挑战与建议

持续监测病毒变异

香港应加强病毒基因测序,及时发现新变种,并调整疫苗策略(如推广二价疫苗)。

提升医疗系统韧性

增加重症病床储备,优化分级诊疗制度,确保疫情反弹时医疗系统不崩溃。

关注弱势群体防护

老年人、慢性病患者等高风险人群仍需加强保护,推动第四针、第五针疫苗接种。

加强公众健康教育

引导市民正确认识疫情风险,避免恐慌,同时保持基本防护意识(如戴口罩、勤洗手)。

低风险≠零风险

综合来看,香港的疫情目前处于低风险阶段,但并非完全无风险,在全球疫情尚未完全结束的背景下,香港仍需保持警惕,灵活调整防疫策略,如何在保障公众健康的同时维持经济和社会正常运转,将是香港面临的重要课题。

对于市民而言,低风险意味着生活基本恢复正常,但仍需保持适度防护意识,特别是在人群密集场所,对于政府而言,需继续优化防疫体系,确保在疫情反复时能迅速应对。

香港的疫情低风险状态,既是阶段性成果,也是新挑战的开始。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~