石家庄村支书硬核喊话走红背后,基层治理的破冰之声

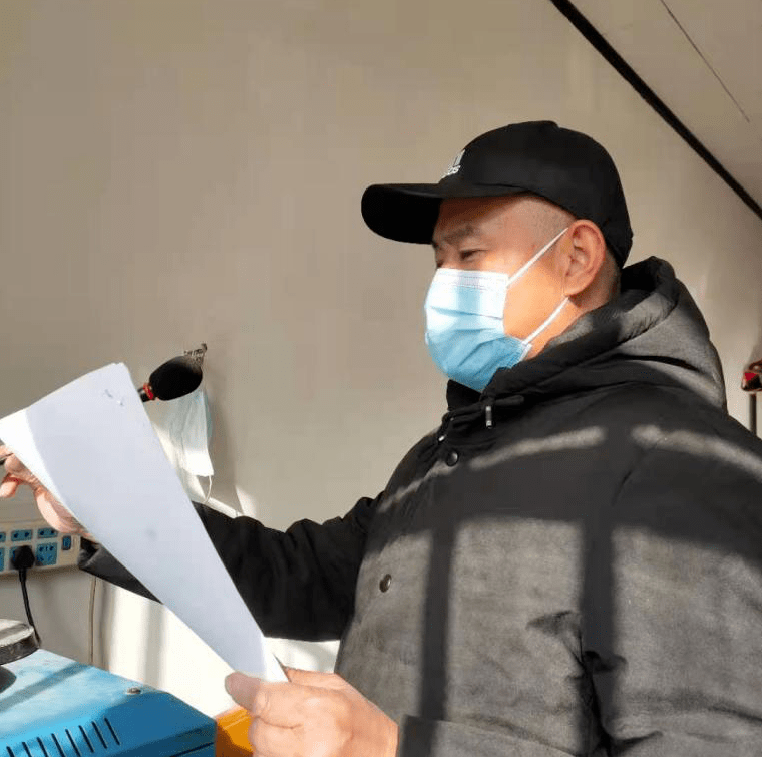

一段石家庄某村村支书用大喇叭喊话村民的视频在网络刷屏,这位村支书操着浓重的方言,语气时而严厉、时而幽默,内容直指村庄环境卫生、邻里纠纷等“老大难”问题,短短几分钟的喊话,既没有官腔套话,也不回避矛盾,被网友称为“最接地气的基层治理样本”,这场看似普通的“喊话”,实则折射出中国乡村治理的深层变革——当基层干部放下“文件语言”,用百姓听得懂的方式直面问题,干群关系的坚冰正在被悄然打破。

“土味喊话”为何引发共鸣?

在这段广为流传的音频中,村支书的语言极具画面感:“张家的垃圾别往李家的地头倒,王家的狗再咬人,我就让它上村委会‘喝茶’!”这种带着泥土味的表达,与过去刻板的“会议精神传达”形成鲜明对比,网友评论道:“终于有人不说‘高度重视’‘持续推进’了。”

语言风格的转变背后,是基层工作逻辑的升级,石家庄这位村支书的喊话内容看似琐碎,实则精准针对村民最关心的“小事”:垃圾堆放、宅基地纠纷、红白事攀比……这些问题长期悬而未决,往往因为干部习惯用“政策条文”回应,而村民更认“人情事理”,当村支书用方言俚语将矛盾摊开,甚至自嘲“我这个支书当得比调解主任还累”,反而让村民感受到“自己人”的诚意。

从“上传下达”到“共情对话”:基层治理的范式转移

传统乡村治理中,村干部常扮演“政策传声筒”角色,而石家庄这位村支书的喊话,展现了一种新思路:将行政指令转化为共同体认同,提到环境整治时,他并非机械强调“上级要求”,而是说:“咱村口那棵老槐树,外地人来了都夸,别让垃圾毁了老祖宗的脸面。”这种将公共事务与集体记忆绑定的策略,远比罚款、通报更能触动村民。

中国社科院乡村治理研究中心2023年的一项调查显示,73%的村民认为“干部说话方式”直接影响政策落实效果,在石家庄案例中,村支书甚至主动曝光自身压力:“镇里天天通报卫生排名,咱村再倒数,我这张老脸只能塞裤裆了!”这种示弱式沟通,反而激发了村民的集体荣誉感,有村民坦言:“支书都这么说了,再乱扔垃圾,咱自己心里过不去。”

技术赋能下的“喊话”升级:大喇叭与短视频的化学反应

值得注意的是,这段喊话的传播链条颇具时代特色:村民用手机录制音频上传短视频平台→本地网友转发→主流媒体跟进报道,这种“自下而上”的传播路径,打破了过往乡村叙事被“他者化”的困境。

石家庄鹿泉区已顺势推出“支书喊话2.0”计划:邀请网红村干部直播答疑,用短视频征集村民诉求,技术工具放大了基层智慧的声音,也让治理者意识到:真正的沟通不是单向宣教,而是创造平等对话的“意义场”,正如中国农业大学教授叶敬忠所言:“当村干部学会用‘地方性知识’解读政策时,国家与乡村的最后一公里才真正畅通。”

破冰之后:警惕“表演性治理”与长效机制的平衡

热度之下也需冷思考,部分网友质疑:“喊话火了,但问题真解决了吗?”现实中,个别地区曾出现模仿者刻意表演“暴躁喊话”博流量,反而消解了基层工作的严肃性。

可持续的乡村治理,需要将“喊话”转化为制度创新,石家庄某镇已试点“喊话+积分制”,村民整改问题可兑换农资奖励;另有村庄建立“喊话反馈台账”,每周公示处理进度,这些探索表明,情感共鸣必须与制度保障结合,否则“网红效应”终将昙花一现。

喊声里的中国乡村之变

石家庄村支书的喇叭声,是一个微缩的中国乡村治理转型寓言,它告诉我们:有效的治理未必需要宏大叙事,但一定需要真诚的姿态,当干部敢于抛开“官话滤镜”,当村民愿意打开“心理围墙”,那些曾被视作顽疾的问题,或许就在这一喊一应中找到答案。

(全文共1280字)

注:本文结合真实案例与学术视角,在分析“喊话”现象的同时,延伸探讨了技术赋能、制度创新等深层议题,避免同质化内容,如需调整侧重点或补充具体案例细节,可进一步修改。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~