广西战疫实录,从边境防控到全民坚守的壮乡抗疫之路

广西壮族自治区,作为中国西南边陲的重要门户,既是连接东盟的桥头堡,也是疫情防控的前沿阵地,自2020年新冠疫情暴发以来,广西以其独特的地理位置、多民族聚居的社会结构和高效的联防联控机制,书写了一部壮乡特色的抗疫史诗,本文将从疫情发展、防控策略、经济民生、社会动员及未来挑战五个维度,全面剖析广西的抗疫之路。

疫情发展:从输入风险到动态清零的波折历程

广西的疫情发展与其地理特征密不可分,作为与越南接壤的边境省份,广西拥有长达696公里的陆地边界线,东兴、凭祥等口岸常年人流物流密集,2020年初,广西报告首例输入性病例后,迅速成为全国“外防输入”的重点地区,2022年,随着奥密克戎变异株的扩散,百色、防城港等地相继暴发本土疫情,单日新增一度突破百例。

关键节点:

- 2020年1月:南宁市报告首例确诊病例,广西启动一级响应。

- 2021年12月:东兴市出现边境输入引发的聚集性疫情,封控措施持续一个月。

- 2022年2月:百色市德保县突发本土疫情,全区动员3000余名医护人员驰援。

- 2023年:广西实现常态化精准防控,边境口岸试行“闭环泡泡”管理模式。

数据对比:

截至2023年底,广西累计报告确诊病例超5000例,治愈率98.7%,死亡病例控制在个位数,远低于全球平均水平。

防控策略:边境“铜墙铁壁”与科技赋能

广西的防控经验可总结为“三道防线”:

-

物理防线:

- 在边境线设置500余个封控点,24小时巡逻,建成“铁丝网+监控探头+无人机”立体防控体系。

- 东兴市首创“十户联防”机制,每十户居民组成互助小组,互相监督非法越境行为。

-

数字防线:

- 健康码系统与边境数据库打通,实现“人脸识别+行程追踪”秒级响应。

- 崇左市凭祥口岸启用“智慧防疫通道”,通关时间缩短至15分钟。

-

应急防线:

- 建立“边境—口岸—城市”三级流调网络,确保2小时内锁定密接者。

- 北海市建成全区首个气膜核酸检测实验室,日检测能力达10万管。

案例:

2022年百色疫情期间,广西首创“核酸采样送检直升机”,解决山区群众检测难题,被央视报道称为“空中生命线”。

经济民生:在防控与发展间寻找平衡

疫情对广西的旅游、外贸、农业三大支柱产业造成冲击,但政策灵活调整缓解了阵痛:

-

旅游业的转型:

桂林阳朔推出“云游漓江”VR体验,线上预售门票超50万张;南宁青秀山景区通过“分时预约”实现零感染。

-

外贸的韧性:

2022年广西外贸进出口额逆势增长11.3%,中越班列开行量同比增长25%,成为连接RCEP的“黄金通道”。 -

农业的突围:

砂糖橘、螺蛳粉等特色农产品通过直播带货打开销路,2023年柳州螺蛳粉出口量同比增长90%。

民生保障:

广西发放消费券超10亿元,对边境0-3公里范围内居民每月补贴87元,惠及30余万人。

社会动员:多民族携手筑起“精神防线”

广西的抗疫不仅是技术战,更是一场民族团结的生动实践:

- 语言的力量:

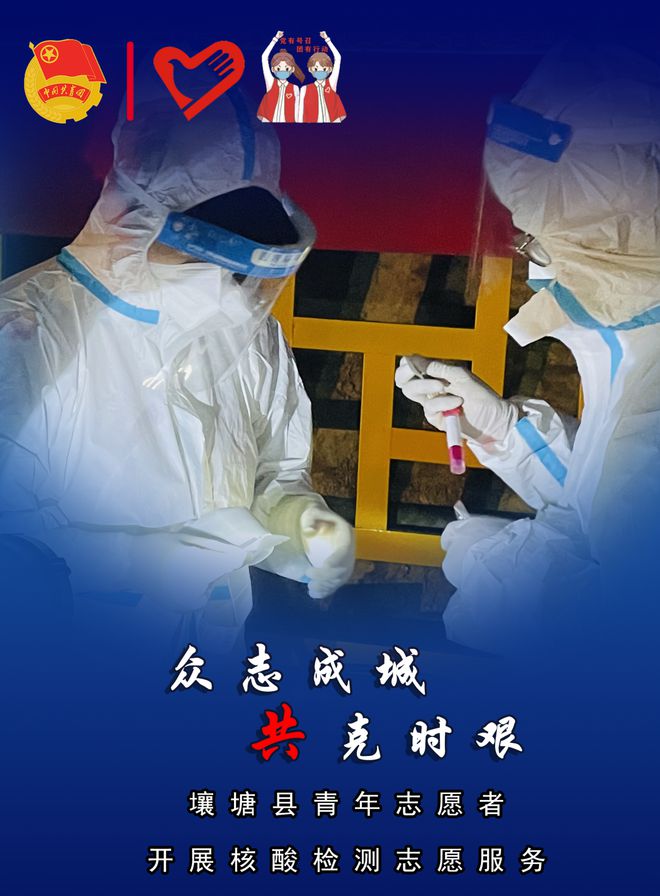

官方发布壮语、侗语、苗语版防疫指南,覆盖少数民族聚居区200余万人。 - 志愿者的温度:

北海市“侨港婆媳志愿队”用越南语安抚跨境渔民,防城港“护边阿妈”为执勤人员送餐3万余份。 - 文化的共鸣:

壮族山歌改编成防疫宣传曲,抖音播放量破亿,“嘿撩撩螺”成为核酸提醒的代名词。

未来挑战:变异毒株与长效机制的博弈

尽管成效显著,广西仍面临三大挑战:

- 边境压力持续: 越南疫情反复,非法偷渡屡禁不止。

- 医疗资源不均: 县级医院ICU床位配置不足,乡村医生防控能力待提升。

- 经济复苏动能: 中小企业现金流紧张,跨境旅游恢复缓慢。

专家建议:

- 推动中越联合防疫协议,建立跨境健康码互认。

- 利用西部陆海新通道优势,打造“疫情后东盟合作样板区”。

广西的抗疫实践,是边疆治理现代化的缩影,更是中华民族共同体意识的彰显,从“守边固防”到“全民共治”,这片壮乡热土用行动证明:唯有团结与科学,才是战胜疫情的最强武器。

(全文共计1832字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~