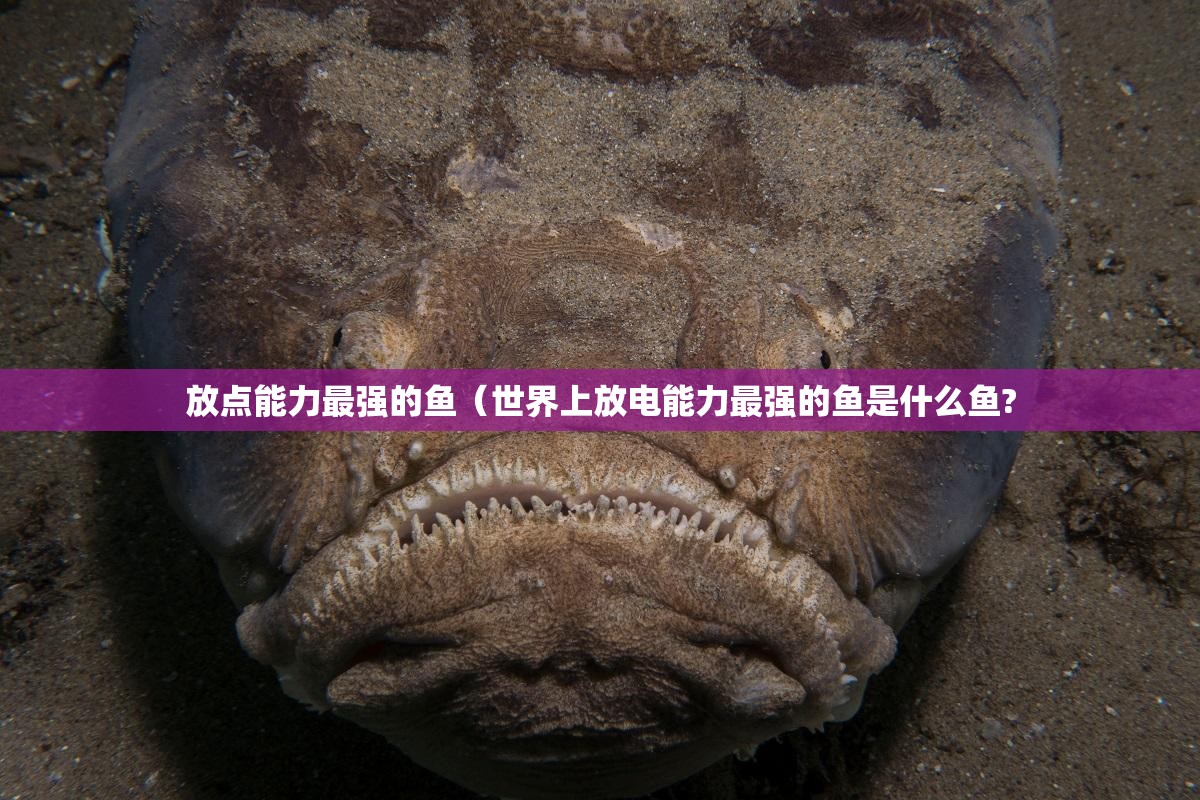

在广袤的水生世界中,鱼类以其多样化的形态和生存策略令人惊叹,有一类被称为“放点能力最强的鱼”——它们不仅拥有卓越的环境适应力,还能通过独特的生物学特性在极端条件下繁衍生存,甚至成为生态系统中的关键物种,这些鱼类不仅是自然选择的胜利者,更是人类探索生命韧性的重要窗口。

什么是“放点能力”?

“放点能力”并非学术术语,而是对鱼类生存与繁殖能力的通俗概括,它涵盖了鱼类在以下方面的表现:

- 环境适应性:能否在缺氧、高温、污染等恶劣条件下存活。

- 繁殖效率:是否具备快速繁殖、高存活率或特殊繁殖策略(如口孵、护卵等)。

- 扩散能力:能否通过迁徙或随机扩散占领新水域,并稳定种群。

这类鱼类往往能通过“放点”(即释放卵或幼体)在短时间内扩大分布范围,甚至改变局部生态格局。

放点能力最强的鱼类代表

-

罗非鱼(Tilapia):

原产于非洲的罗非鱼被誉为“水生蟑螂”,其放点能力极强,它们能耐受低氧水体、高盐度甚至轻度污染,繁殖周期短(每年可产卵数次),且雌鱼会通过口孵保护幼鱼,大幅提高后代存活率,罗非鱼已入侵全球多个淡水系统,成为部分地区的外来优势物种。 -

食蚊鱼(Gambusia affinis):

这种小型鱼类以捕食蚊子幼虫闻名,曾被引入全球以控制疟疾,食蚊鱼繁殖力惊人——雌鱼每次可产数十尾幼鱼,且无需特殊孵化条件,它们能快速占领静水水域,但过度扩散也可能挤占本地鱼类的生存空间。

-

鲤鱼(Cyprinus carpio):

作为典型的“生态系统工程师”,鲤鱼通过搅动底泥释放营养盐,改变水体透明度与植被分布,其繁殖能力极强(单次产卵量可达百万粒),且幼鱼生长迅速,能快速适应各类淡水环境。

放点能力的生物学基础

这些鱼类的强大能力源于其进化策略:

- 生理韧性:如罗非鱼的鳃部具有特殊离子调节功能,允许其在咸淡水交替环境中生存。

- 繁殖策略:多数高放点能力鱼类采用r-策略(高繁殖率、低亲代投入),通过数量优势确保基因传递。

- 行为适应性:例如鲤鱼的洄游习性使其能探索新栖息地,而食蚊鱼的群体协作则提高了觅食效率。

生态影响与人类干预

放点能力强的鱼类既是生态系统的“双刃剑”:

- 正面作用:如食蚊鱼可用于生物防治,罗非鱼是全球水产养殖的支柱物种(提供廉价蛋白质)。

- 负面效应:它们可能成为入侵物种,破坏本地生物多样性(如鲤鱼在北美导致原生植被退化)。

人类需通过科学管理(如控制引入、建立生态屏障)平衡其利弊,避免盲目放生导致生态灾难。

启示与未来展望

这些鱼类的生存智慧为人类提供了宝贵启示:

- 气候变化应对:研究其耐逆境机制有助于开发适应性水产养殖品种。

- 生态修复潜力:合理利用高放点鱼类可辅助修复退化水域(如通过控藻、清淤)。

需加强物种扩散监测与基因研究,在发挥其价值的同时守护生态平衡。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏