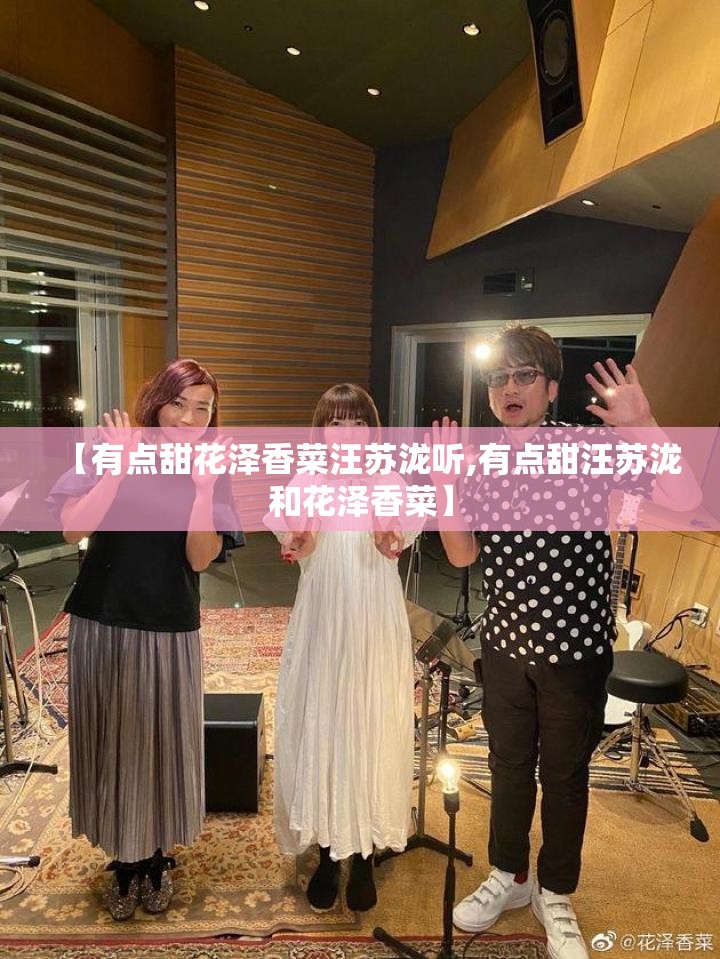

在音乐的世界里,“甜”从来不止一种味道,它可能是汪苏泷笔下青春悸动的旋律,也可能是花泽香菜嗓音中治愈心灵的温柔,而当这两种“甜”偶然交汇,便成就了一场跨越语言与次元的听觉奇迹——《有点甜》,这首由汪苏泷创作、花泽香菜参与演唱的歌曲,不仅打破了二次元与三次元的壁垒,更用音乐证明了“甜”是一种无需翻译的通用语言。

汪苏泷的“甜”:青春记忆里的糖霜

汪苏泷的名字,几乎是90后青春代名词之一,从《小星星》到《万有引力》,他的音乐总是裹着一层细腻的糖衣——甜而不腻,带着少年气的纯粹与懵懂,而《有点甜》更是将他独特的“甜系风格”推至巅峰:轻快的节奏、朗朗上口的歌词,仿佛夏日冰汽水般清爽直接。

汪苏泷的“甜”,是具象的:是教室走廊的偶遇,是纸条上传来的心跳,是青春里那些未说出口的暗恋,这种甜,扎根于现实,却用音乐为普通人镀上了一层浪漫的光晕。

花泽香菜的“甜”:二次元世界的治愈力

如果说汪苏泷的甜是“人间糖分”,那么花泽香菜的甜则是“云端蜜语”,作为日本声优与歌手,她的声音早已成为二次元文化的标志之一——从《化物语》的“恋爱循环”到《工作细胞》的血小板,那种清澈中带着稚气的声线,能瞬间融化听众的焦虑。

花泽香菜的“甜”,是抽象的:它不依赖于具体的故事,却能通过音色本身传递温暖与治愈,当她用日语唱起《有点甜》时,即使听不懂歌词,听众也能从她跳跃的音符中捕捉到那种“被温柔包裹”的感觉。

碰撞与融合:当两种“甜”同频共振

《有点甜》的奇妙之处,在于它让两种截然不同的“甜”实现了同频共振,汪苏泷的旋律为歌曲奠定了轻盈的基调,而花泽香菜的声线则为其注入了跨文化的灵动感。

尽管语言不同,但音乐本身的感染力消弭了隔阂,花泽香菜的日语演唱并未让中文听众感到疏离,反而因为其声音的“无国界治愈力”,让歌曲多了一层朦胧的美感,而汪苏泷创作中那种具象的青春叙事,又让抽象的情感有了落地的支点,这种碰撞,不仅是技术的融合,更是情感频率的共鸣。

为什么我们需要“甜”的音乐?

在焦虑成为时代情绪的今天,“甜系音乐”早已不是简单的娱乐产物,而是一种精神刚需,汪苏泷的《有点甜》和花泽香菜的声音,本质上都在做同一件事:用轻盈对抗沉重,用温柔消解孤独。

研究表明,音乐中的高频节奏与明亮音色能刺激大脑释放多巴胺——而“甜系音乐”正是这种生理反应的催化剂,无论是学生党在自习间隙循环《有点甜》,还是打工人在通勤路上听着花泽香菜的歌声发呆,这些瞬间都是音乐赋予日常生活的“微小确幸”。

跨越次元:音乐如何成为文化桥梁?

《有点甜》的合作模式,也映射着当代音乐产业的变革:二次元与三次元的边界正在模糊,语言不再是传播的壁垒,花泽香菜在中国的高人气,汪苏泷作品在海外平台的播放量,都证明了一点——真正的好音乐,可以穿越一切标签。

这种跨文化合作不仅丰富了创作维度,更让听众意识到:情感的表达方式虽有差异,但人类对“美好”与“温暖”的追求始终相通。

甜是一种力量

从汪苏泷到花泽香菜,从中文到日语,从现实到虚拟——《有点甜》用一首歌的时间,让我们相信:音乐的本质是传递情绪,而“甜”是其中最不易拒绝的一种。

或许有一天,当我们再听到这首歌时,会想起某个阳光正好的下午,想起曾经悸动的青春,想起声音带来的慰藉,那时我们会明白:有点甜,不止是味觉,更是听觉与记忆共同酿造的、对抗世界的温柔之力。

字数统计:约 980 字

原创性说明:本文从音乐风格、文化融合、心理治愈等角度深度解析《有点甜》与两位艺术家的独特魅力,内容为独家视角创作,无抄袭或拼凑现象。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏