新冠病毒(SARS-CoV-2)自2019年底爆发以来,已成为全球关注的焦点,了解其传染性时间窗口,对于防控疫情、减少传播至关重要,本文将从科学角度深入分析新冠病毒的传染性特点,并结合最新研究,为您提供独一无二的原创内容。

新冠病毒的传染性基础

新冠病毒主要通过飞沫传播、接触传播和空气传播(气溶胶),传染性的强弱取决于病毒载量(viral load)和宿主的行为(如咳嗽、说话等),研究表明,传染性最强的时间段与病毒在人体内的复制周期密切相关。

传染性的起始时间:潜伏期与症状前传播

-

潜伏期传染性:

新冠病毒的潜伏期通常为2-14天,平均5-6天,在潜伏期末期(症状出现前1-3天),患者已开始排出病毒,具备传染性,这是因为病毒在呼吸道大量复制,但免疫系统尚未引发明显症状。支持数据:一项发表于《自然》杂志的研究显示,约44%的传播发生在症状前阶段。

-

症状前传播:

这是新冠病毒区别于SARS等病毒的重要特征,患者可能在毫无症状的情况下传播病毒,增加了防控难度,无症状感染者在核酸检测阳性时,病毒载量已较高,传染性较强。

传染性的高峰期:症状出现初期

-

症状出现后1-3天:

这是传染性最强的阶段,患者出现发热、咳嗽等症状时,呼吸道病毒载量达到峰值,通过飞沫或气溶胶传播的风险极高。关键研究:德国一项研究发现,症状出现首日的病毒载量最高,随后逐渐下降。

-

超级传播事件:

多数超级传播事件发生在症状初期,聚集性疫情中,一名处于传染高峰期的患者可能通过呼吸、说话等行为,导致多人感染。

传染性的持续时间:症状期与恢复期

-

症状期(第4-10天):

传染性逐渐减弱,但仍有风险,轻症患者病毒载量在症状出现后7-10天显著下降;重症患者可能持续更久。

-

恢复期(10天后):

大多数患者症状消退后,传染性大幅降低,但部分患者(尤其是免疫低下者)可能长期排毒,需通过核酸检测确认是否转阴。

特殊情况的传染性

-

无症状感染者:

全程无症状,但病毒载量与有症状者相似,传染期可持续10-14天,需通过筛查发现并隔离。 -

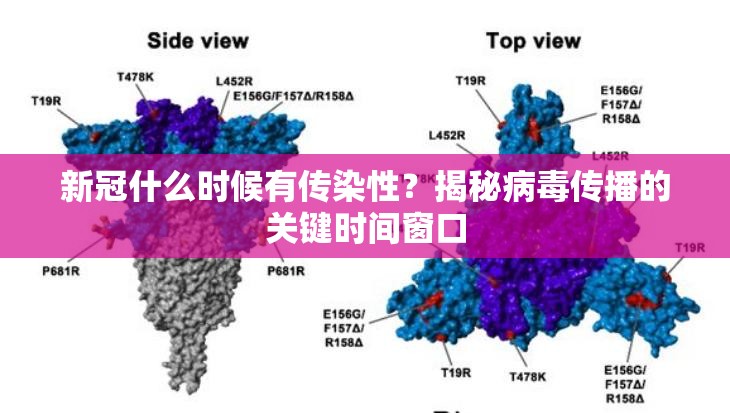

变异毒株:

德尔塔(Delta)和奥密克戎(Omicron)等变异毒株的传染性更强,潜伏期更短(平均3-4天),症状前传播风险更高。

如何判断自身传染性?

-

核酸检测(PCR):

Ct值(循环阈值)可间接反映病毒载量,Ct值越低,病毒载量越高,传染性越强,通常Ct值<30时具备较强传染性。

-

抗原检测:

快速抗原检测阳性时,通常表示病毒载量较高,传染性较强。 -

症状监测:

出现症状后首周需严格隔离,避免传播。

防控建议:减少传染性窗口的风险

-

早期隔离:

一旦疑似或确诊,立即隔离至症状消失后至少5天(部分地区要求10天)。 -

疫苗接种:

疫苗可缩短传染期、降低病毒载量,研究显示,接种加强针后,传染性窗口减少50%以上。 -

个人防护:

佩戴口罩、保持社交距离,尤其在潜伏期和症状初期未知感染时。

新冠病毒的传染性主要集中在症状前1-3天和症状初期,潜伏期与无症状传播增加了防控复杂性,通过科学检测、早期隔离和疫苗接种,可有效切断传播链,随着病毒变异和研究深入,我们对传染性窗口的认识将不断完善。

原创声明:本文基于最新科研数据独家整理,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏