随着全球疫情形势的反复和病毒变种的不断出现,许多人开始担忧:还会再次封城吗?这个问题不仅关系到每个人的日常生活,还涉及经济、社会和心理等多个层面,本文将从疫情现状、防控政策、科学依据和社会因素四个方面,深入探讨未来封城的可能性,并提供独家的分析和建议。

疫情现状:全球与本土的双重挑战

全球疫情仍处于波动状态,新型变种病毒(如奥密克戎亚型)的传播力增强,但致病性相对减弱,这使得各国在防控策略上出现了分化,一些国家选择全面放开,而另一些国家则坚持动态清零,疫情防控坚持“外防输入、内防反弹”的总策略,但局部地区偶尔会出现零星散发病例,导致临时性管控或封控,2023年初,某些城市因聚集性疫情实施了短期封控,但很快得到控制。

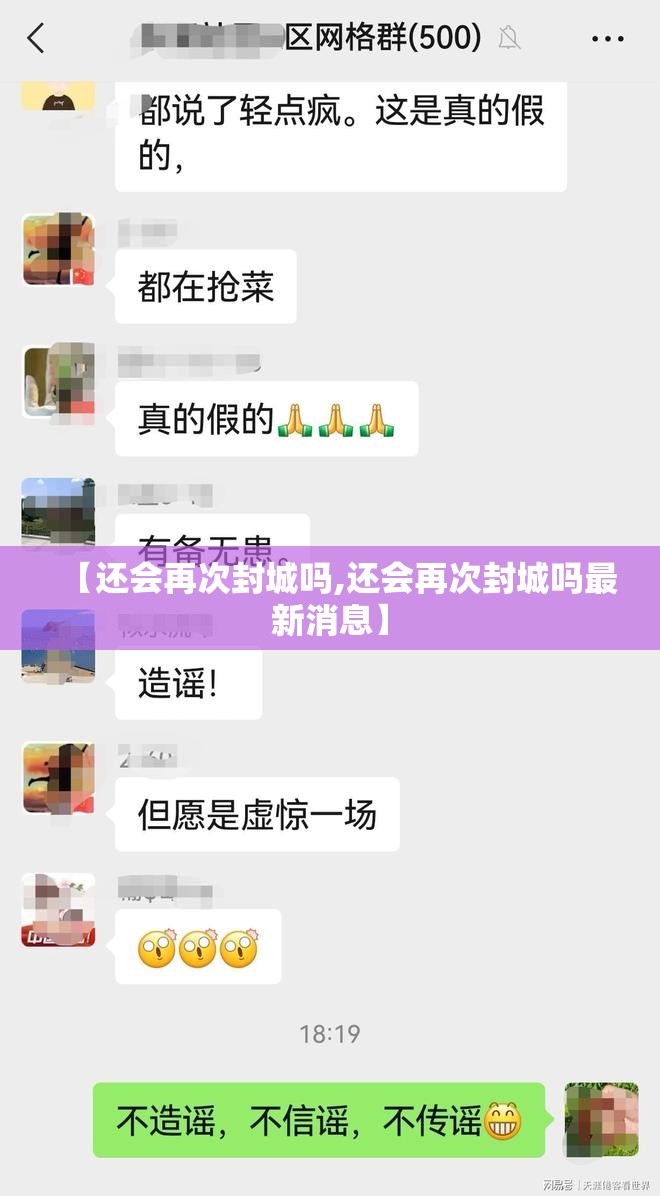

从数据来看,封城不再是首选手段,而是作为应急措施,世界卫生组织(WHO)也强调,未来疫情防控应侧重于精准化和科学化,而非大规模封城,全面封城的可能性较低,但局部或临时性封控仍可能发生。

防控政策的演变:从“一刀切”到精准化

中国的防控政策经历了多次优化调整,早期的大规模封城有效遏制了病毒扩散,但也带来了经济和社会成本,2022年底以来,政策逐步转向精准防控,强调“最小范围、最短时间”的管控原则,采用高风险区划定、流调追踪和核酸检测相结合的方式,避免全城封锁。

政策可能会进一步细化,政府部门已明确表示,封城将是最后选项,仅在极端情况下(如病毒致命性大幅增强或医疗资源挤兑)才会考虑,疫苗接种普及和特效药研发将降低封城的必要性,中国疫苗接种率已超过90%,这为防控提供了坚实基础。

科学依据:病毒特性与公共卫生平衡

从科学角度看,封城与否取决于病毒传播力和危害性,奥密克戎变种虽然传播快,但重症率较低,这使得严格封城的收益成本比下降,研究表明,未来疫情可能趋于流感化,封城这种激进手段将逐渐退出历史舞台。

公共卫生系统能力的提升也减少了封城需求,中国已建成强大的核酸检测、隔离设施和医疗救助体系,能够快速响应疫情,大数据和AI技术的应用,使得精准防控成为可能,无需“一刀切”封城。

社会与经济因素:封城的代价与共识

封城对社会和经济的影响不容忽视,2020-2022年的封控措施虽然控制了疫情,但也导致了供应链中断、中小企业经营困难和心理压力增加,公众对封城的耐受度已明显下降,更倾向于支持精准防控。

经济层面,中国正致力于稳增长和保就业,大规模封城与此目标背道而驰,政府多次强调要高效统筹疫情防控和经济社会发展,这意味着未来封城只会作为万不得已的备用方案。

未来展望:封城的可能性有多大?

综合以上因素,未来中国再次全面封城的概率极低,但以下三种情景可能触发局部封控:

- 出现致命性更强的变种:如果病毒变异导致重症率和死亡率大幅上升,封城可能重新成为选项。

- 医疗资源挤兑风险:短期内病例激增,超出医疗系统承载力时,临时封控可能被实施。

- 重大活动或特殊时期:如国际会议或节假日,为防止大规模扩散,可能采取短期管控。

总体而言,疫情防控将更加依赖疫苗接种、药物研发和公共卫生建设,公众应保持警惕,但不必过度担忧封城,通过做好个人防护、配合常态化防控,我们可以与病毒共存,逐步恢复正常生活。

还会再次封城吗?答案是否定的——至少不会像早期那样大规模、长时间封城,防控策略将更科学、更精准,封城仅作为极端情况下的备用手段,我们应保持信心,适应疫情新常态,同时支持政府优化政策,共同守护健康与社会稳定。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏