新冠病毒(SARS-CoV-2)自2019年底爆发以来,已成为全球关注的焦点,随着疫情的发展,一个关键问题浮出水面:新冠病毒会永久存在于人体吗?这个问题不仅关系到个体健康,还涉及公共卫生策略的制定,本文将从科学角度分析新冠病毒在人体内长期存在的可能性、机制及其潜在影响。

新冠病毒的特性与感染机制

新冠病毒是一种RNA病毒,主要通过呼吸道进入人体,并利用其表面的刺突蛋白与人体细胞上的ACE2受体结合,从而入侵细胞,病毒在细胞内复制,导致感染症状,如发热、咳嗽和呼吸困难,大多数感染者的免疫系统能够在几周内清除病毒,但部分患者可能出现长期症状,即“长期新冠”(Long COVID),这引发了人们对病毒是否可能永久存在的疑问。

病毒永久存在的科学定义

在病毒学中,“永久存在”通常指病毒在宿主体内持续存在,甚至整合到人类基因组中,艾滋病毒(HIV)和疱疹病毒等能够建立长期感染,通过潜伏机制逃避免疫系统,新冠病毒是否具有类似能力尚不明确,目前的研究表明,新冠病毒主要是一种急性呼吸道病毒,但其在某些情况下可能引发慢性感染。

证据支持:新冠病毒的长期存在可能性

一些研究发现,新冠病毒可能在部分患者体内长期存在,在免疫系统受损的人群中,病毒复制可能持续数月,导致长期感染,研究显示,病毒RNA在康复后患者的某些组织(如肠道或大脑)中可能残留较长时间,这可能是“长期新冠”症状的原因,如疲劳、脑雾和心血管问题。

更令人担忧的是,有研究提出新冠病毒可能整合到人类基因组中,一项2021年的研究指出,病毒RNA通过逆转录酶的作用可能被整合到宿主DNA中,但这尚未得到广泛证实,且其临床意义仍需进一步研究,总体而言,这些发现表明新冠病毒在某些条件下可能长期存在,但并非普遍现象。

反对观点:病毒清除与免疫记忆

多数科学共识认为,新冠病毒不会永久存在于人体,强大的免疫系统,包括抗体和T细胞反应,通常能在感染后清除病毒,疫苗的推广也增强了人群的免疫力,减少了长期感染的风险,与其他慢性病毒(如HIV)不同,新冠病毒没有已知的潜伏机制,这意味着它不太可能建立永久性感染。

研究还显示,大多数康复患者病毒载量逐渐下降,直至检测不到,即使病毒残留,也往往是碎片化的RNA,而非活病毒,因此不具备传染性或致病性,这表明,新冠病毒的“长期存在”更多是残留痕迹而非活跃感染。

潜在影响与公共卫生意义

如果新冠病毒在某些个体中长期存在,可能会带来多重影响。“长期新冠”症状可能降低生活质量,增加医疗负担,病毒残留可能成为新变种的温床,尽管概率较低,公众对病毒永久存在的担忧可能影响心理健康和社会行为。

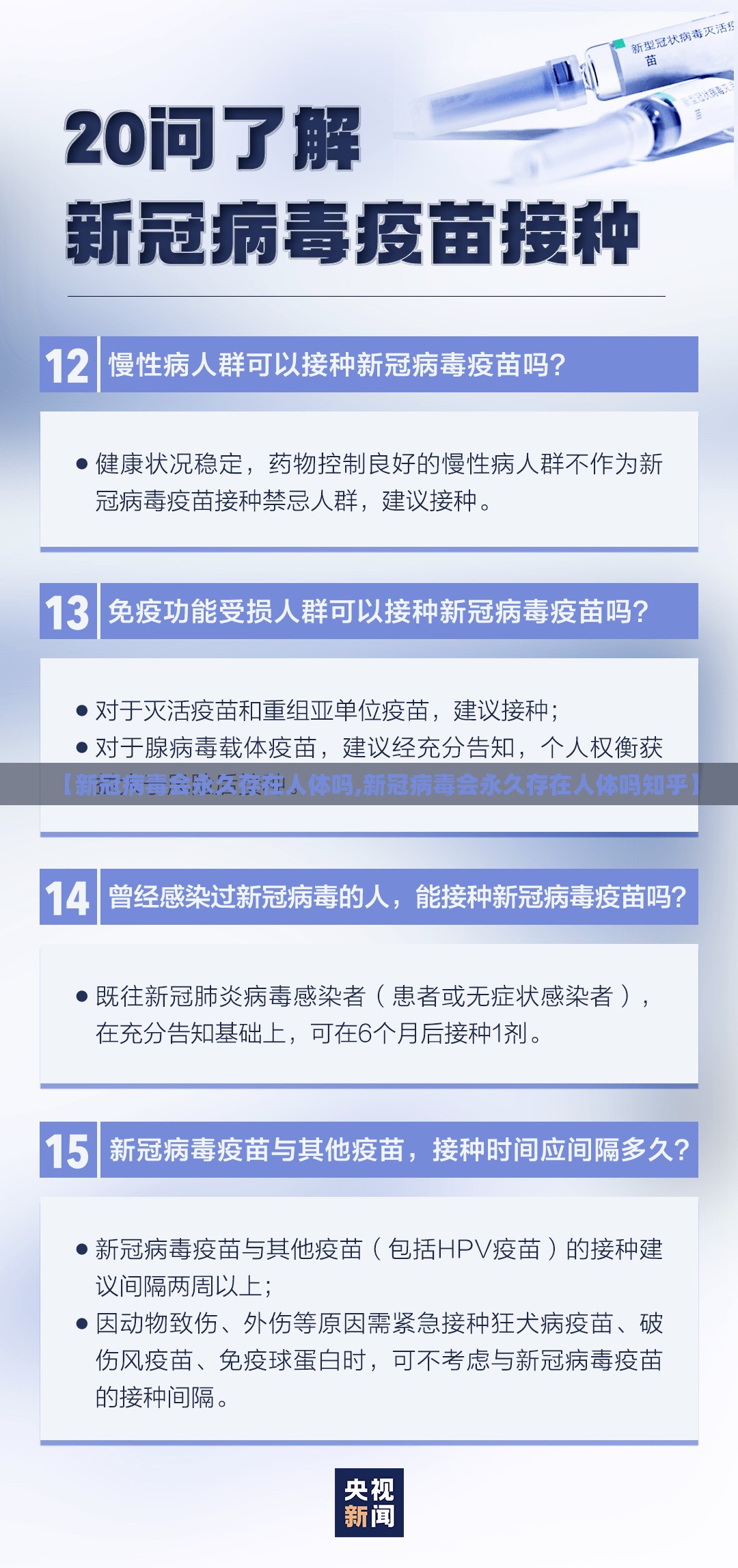

从公共卫生角度,应加强监测和研究,重点关注高风险群体,如免疫缺陷患者,推广疫苗接种和加强免疫是减少长期感染风险的关键措施。

新冠病毒永久存在于人体的可能性较低,但并非不存在,科学证据显示,病毒可能在特定条件下长期残留,尤其是免疫系统较弱的人群中,大多数感染者能够通过免疫反应清除病毒,未来需更多研究来明确病毒的长期行为,并制定相应策略,对于公众而言,保持科学认知、积极预防和接种疫苗仍是应对疫情的核心。

通过以上分析,我们可以看出,新冠病毒的“永久存在”是一个复杂问题,涉及病毒学、免疫学和公共卫生多个领域,尽管不确定性仍存,但科学进步正逐步揭开这一谜团,为我们提供更清晰的答案。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏