新冠病毒(COVID-19)自2019年底爆发以来,已成为全球关注的公共卫生问题,其症状多样,从轻微不适到严重并发症,甚至危及生命,本文将深入探讨新冠病毒的典型症状、变异株差异、长期影响及应对措施,帮助读者全面了解这一疾病。

典型症状:常见表现与临床特征

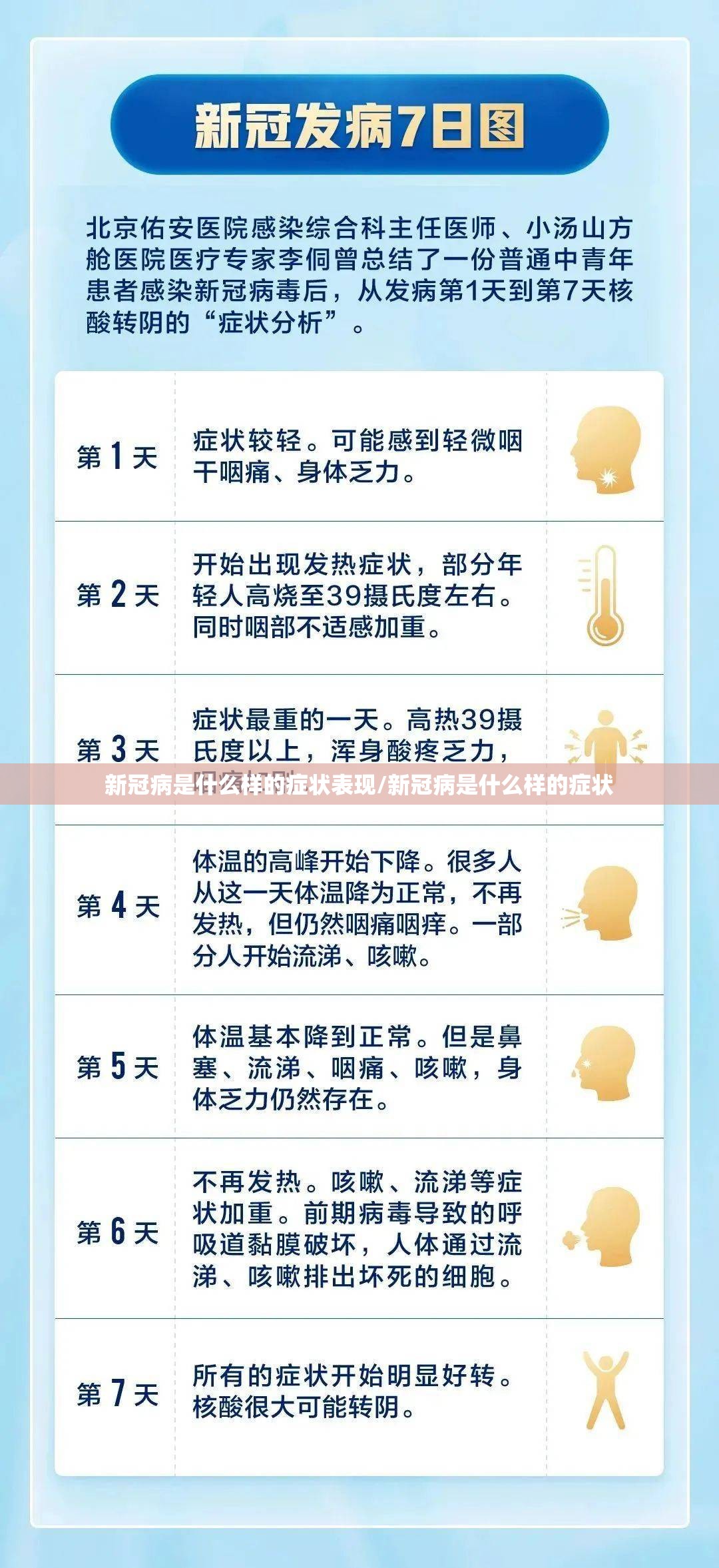

新冠病毒感染后,症状通常在暴露后2-14天出现,但部分患者可能无症状,根据世界卫生组织(WHO)和中国疾控中心的数据,常见症状包括:

- 发热:约80%的患者出现发热,体温常高于37.5°C,可能伴有寒战或出汗。

- 干咳:持续性干咳是典型症状,可能逐渐加重,尤其在夜间。

- 乏力:全身无力、疲劳感明显,影响日常活动。

- 呼吸系统症状:如气短、胸闷,重症患者可能出现呼吸困难。

- 嗅觉或味觉丧失:约50%的患者报告嗅觉或味觉减退或完全丧失,这一症状较具特异性。

这些症状与流感相似,但新冠病毒更易导致呼吸系统并发症。

不典型症状:容易被忽视的表现

除了典型症状,新冠病毒还可能引起以下不常见但重要的表现:

- 胃肠道症状:约20%的患者出现腹泻、恶心或呕吐,尤其在儿童和年轻人中常见。

- 头痛与肌肉酸痛:类似感冒的头痛或全身肌肉疼痛。

- 皮肤异常:如皮疹、手指或脚趾出现“新冠趾”(红肿或紫癜)。

- 神经系统症状:包括头晕、意识模糊,少数患者可能出现中风或癫痫。

这些不典型症状可能导致误诊,因此需结合流行病学史进行判断。

重症与高危人群:何时需紧急就医

约15%的患者可能发展为重症,表现为:

- 持续高烧(超过39°C)。

- 严重呼吸困难或血氧饱和度下降(低于94%)。

- 胸痛或压迫感,可能提示心肌炎或肺栓塞。

- 意识障碍,如嗜睡或昏迷。

高危人群包括老年人、有基础疾病(如心脏病、糖尿病)者、免疫抑制患者及孕妇,一旦出现上述症状,应立即就医。

变异株的影响:症状是否在变化?

随着病毒变异,症状也略有不同。

- Delta变异株:更易引起头痛、喉咙痛和发热,类似重感冒。

- Omicron变异株:症状较轻,以疲劳、流鼻涕和喉咙痛为主,但传染性更强。

变异株可能导致症状不典型,加强疫苗接种和防护至关重要。

长期新冠(Long COVID):症状的持久战

约10-30%的患者在康复后出现“长期新冠”症状,持续数周至数月,包括:

- 慢性疲劳:即使轻微活动也感 exhaustion。

- 认知障碍:“脑雾”现象,如记忆力下降或注意力不集中。

- 呼吸问题:持续气短或咳嗽。

- 心理影响:焦虑、抑郁或睡眠障碍。

长期新冠的机制尚不明确,可能与免疫反应或器官损伤有关。

儿童与青少年症状:特殊群体的表现

儿童感染后多表现为轻症,但需警惕:

- 发热和咳嗽:与成人相似。

- 胃肠道症状:更常见,如腹泻。

- MIS-C(儿童多系统炎症综合征):罕见但严重,表现为高烧、皮疹和器官炎症。

家长应密切观察,及时就医。

预防与应对:如何减少风险

预防新冠病毒感染的关键措施包括:

- 接种疫苗:有效降低重症率和死亡率。

- 戴口罩和勤洗手:减少病毒传播。

- 保持社交距离:避免聚集场所。

- 及时检测:出现症状时进行核酸或抗原检测。

若感染,应居家休息、多喝水,并遵医嘱用药(如退烧药)。

新冠病毒症状多样,从典型呼吸系统表现到罕见神经系统影响,需根据个体情况谨慎对待,通过科学防护和及时就医,我们可以有效应对这一挑战,随着研究深入,我们对新冠症状的理解将更加全面。

(字数:约1000字)

本文基于最新权威资料整理,但仅供参考,如有症状,请咨询医疗专业人员。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏