全国疫情出现了一系列新变化,引发了广泛关注,从局部散发到多点反弹,从病毒变异到防控策略优化,这些变化不仅影响着公共卫生体系,也深刻改变了社会经济的运行方式,本文将深入分析这些新变化,探讨其背后的原因、影响以及未来的应对方向。

疫情新变化的主要特征

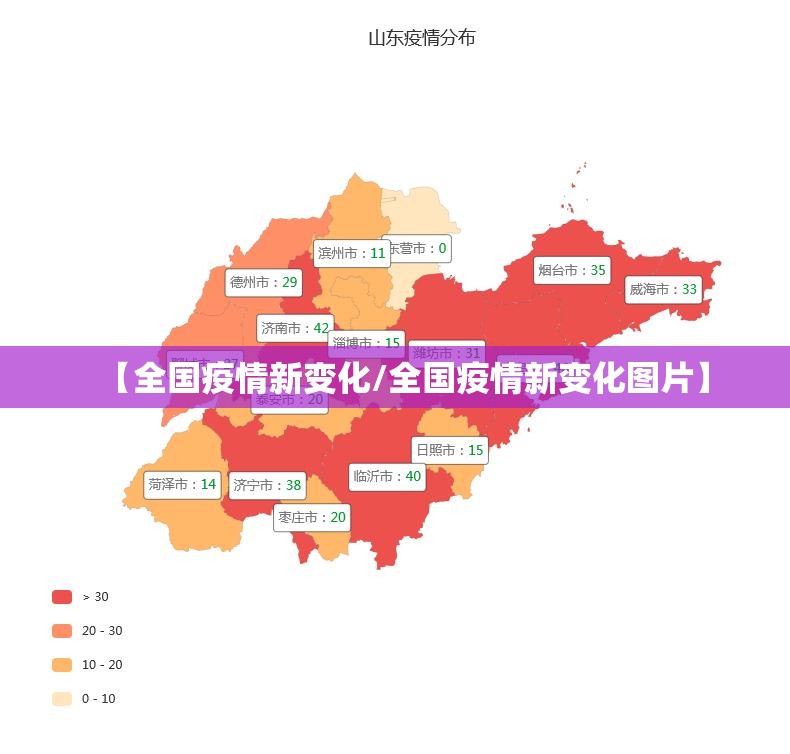

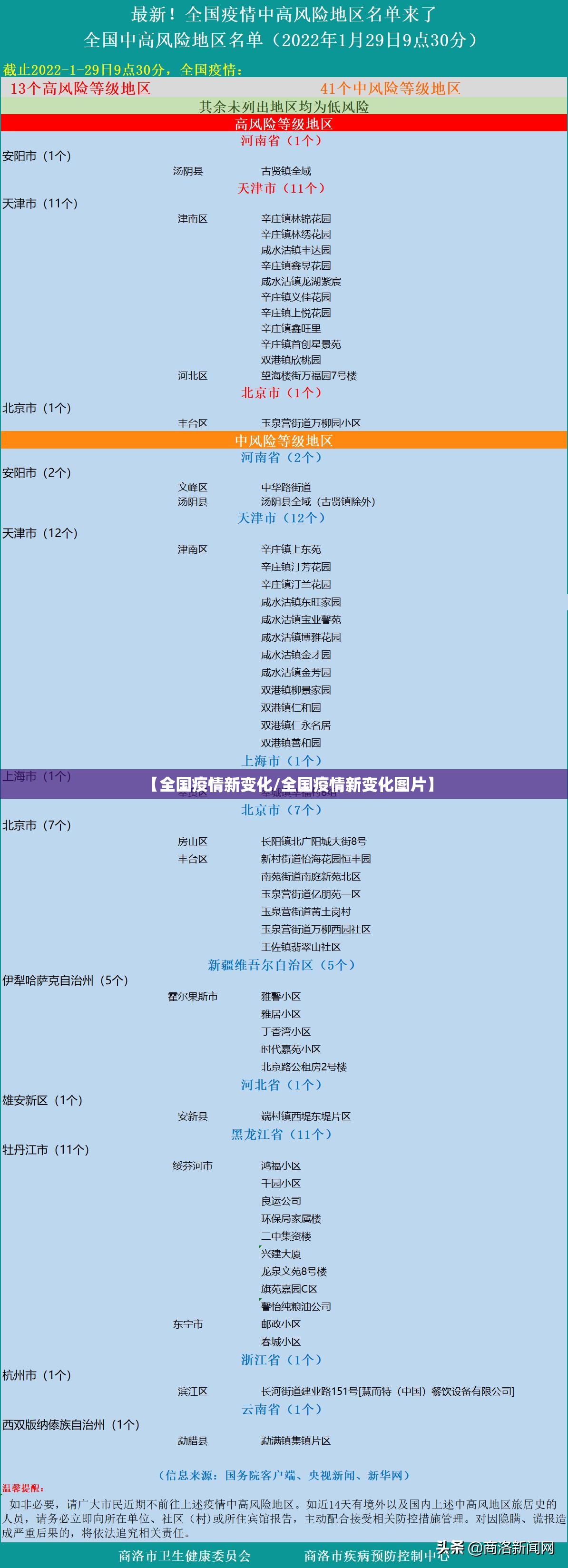

全国疫情的新变化主要体现在以下几个方面:病毒变异株的传播速度加快,导致感染人数在短时间内上升,但重症率和死亡率相对降低,这与疫苗接种的普及和病毒自身演化有关,疫情呈现多点散发、局部聚集的特征,一些地区如北京、上海、广州等大城市面临较大的防控压力,而农村和中小城市的疫情风险也不容忽视,第三,防控策略逐步优化,从严格的“动态清零”转向更科学的精准防控,减少对经济社会活动的干扰。

新变化背后的原因分析

疫情新变化的出现是多因素共同作用的结果,全球疫情持续蔓延,境外输入风险增加,加之国内人员流动频繁,为病毒传播提供了条件,病毒变异株(如奥密克戎亚型)的免疫逃逸能力增强,即使接种过疫苗或感染过的人群也可能再次感染,随着疫情防控常态化,部分公众出现防护意识松懈,增加了疫情反弹的风险。

对社会经济的影响

疫情新变化对社会经济的影响是双重的,正面来看,防控策略的优化有助于减少封控范围,保障产业链供应链的稳定,促进消费和投资的复苏,一些地区通过精准划定高风险区,避免了大规模停工停产,支撑了经济韧性,负面 impact 也不容忽视:局部疫情反弹可能导致临时管控,影响旅游业、餐饮业等接触性行业;公众对疫情的不确定性可能抑制消费信心,加剧经济下行压力。

防控策略的调整与优化

面对新变化,全国防控策略正在不断调整,重点包括:一是加强疫苗接种,尤其是老年人和基础疾病群体的加强针接种,以降低重症风险;二是推广核酸检测常态化,利用大数据和健康码实现精准流调;三是完善分级诊疗体系,避免医疗资源挤兑,各地还探索了“核酸+抗原”检测结合的模式,提高筛查效率,这些措施旨在平衡疫情防控与经济社会发展,避免“一刀切”的过度防控。

公众应对与心理调适

疫情新变化下,公众的应对方式也需调整,要保持科学防护意识,坚持佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离等习惯,理性看待疫情信息,避免恐慌和谣言传播,政府和社会应加强科普宣传,提供心理健康支持,帮助公众缓解焦虑,利用数字化工具(如在线办公、远程教育)适应新常态,减少疫情对生活的影响。

未来展望与建议

展望未来,全国疫情可能呈现波动式发展,但长期向好的趋势不会改变,为应对新变化,建议从以下几方面着手:一是加强全球疫情监测,提前预警变异风险;二是加大医疗资源投入,提升基层防控能力;三是推动公共卫生体系改革,实现平战结合,通过全社会共同努力,我们有望在疫情防控与正常生活之间找到平衡点。

全国疫情新变化是挑战也是机遇,它考验着我们的防控智慧,也推动着社会治理的进步,只有科学应对、团结协作,才能在这场持久战中赢得主动。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏