新冠病毒疫情自爆发以来,全球科研力量迅速响应,开发了多种抗病毒药物,这些药物在减轻症状、降低重症率和死亡率方面发挥了关键作用,本文将通过“抗新冠病毒药一览表”的形式,全面梳理目前主流药物,包括其作用机制、适用人群、疗效及注意事项,并提供原创深度分析,帮助公众科学应对疫情。

抗新冠病毒药物分类概述

抗新冠病毒药物主要分为两大类:抗病毒药物和免疫调节药物,抗病毒药物直接抑制病毒复制,而免疫调节药物则通过控制过度免疫反应(如细胞因子风暴)来减轻病情,以下是一览表的核心内容,基于最新临床研究和国际指南(如WHO、NIH及中国诊疗方案)。

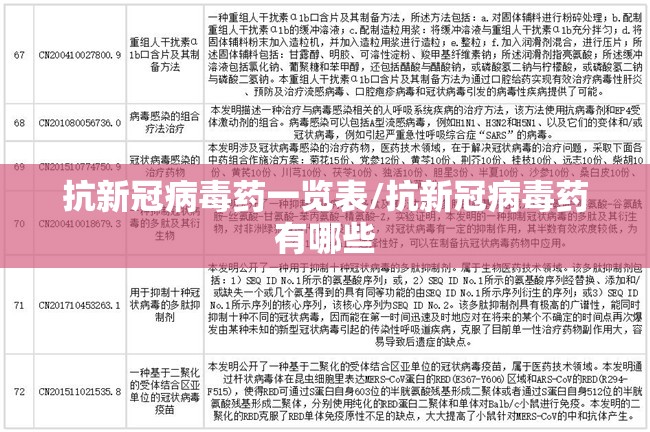

| 药物名称 | 类型 | 作用机制 | 适用人群 | 疗效与特点 | 常见副作用 |

|---|---|---|---|---|---|

| Paxlovid | 抗病毒药 | 抑制3CL蛋白酶,阻断病毒复制 | 轻中度成人及高危人群 | 降低住院率89%,口服方便,需早期使用 | 腹泻、味觉障碍 |

| Molnupiravir | 抗病毒药 | 诱导病毒RNA突变,抑制复制 | 成人轻中度患者 | 降低住院率30%,用于无法使用Paxlovid的情况 | 头痛、恶心 |

| Remdesivir | 抗病毒药 | 抑制RNA聚合酶,阻断病毒复制 | 住院及重症患者 | 缩短恢复时间,静脉注射,需医疗机构使用 | 肝酶升高、恶心 |

| Azvudine | 抗病毒药 | 抑制病毒复制酶 | 中国批准用于成人 | 国产药物,价格较低,初步数据显有效性 | 轻微胃肠道反应 |

| Sotrovimab | 单克隆抗体 | 中和病毒刺突蛋白 | 轻中度高危人群 | 对早期变种有效,但部分变种可能耐药 | 过敏反应、注射部位反应 |

| Dexamethasone | 免疫调节药 | 抑制过度炎症反应 | 重症需氧疗患者 | 降低死亡率,用于晚期炎症阶段 | 高血糖、免疫抑制 |

| Baricitinib | 免疫调节药 | 抑制JAK通路,减少炎症 | 联合用于重症患者 | 与Remdesivir联用提高疗效 | 感染风险增加 |

药物深度解析与使用指南

-

Paxlovid(奈玛特韦/利托那韦)

Paxlovid是当前最热门的口服抗病毒药,由辉瑞公司开发,它通过抑制病毒的3CL蛋白酶,有效阻断复制周期,关键点在于早期使用——症状出现5天内服用,可显著降低重症风险,但需注意药物相互作用,例如与某些降压药或抗凝药同用可能需调整剂量,部分患者报告味觉异常(“金属味”),但通常短暂可逆。 -

Molnupiravir(莫努匹拉韦)

默沙东开发的这款药物通过诱导病毒基因突变来抑制复制,虽疗效略低于Paxlovid,但为无法使用后者的人群(如肝肾功能异常者)提供了替代方案,它不宜用于孕妇和儿童,因潜在遗传毒性风险。 -

Remdesivir(瑞德西韦)

作为首款获批的抗新冠病毒药,Remdesivir需静脉注射,主要用于住院患者,研究发现它可缩短康复时间,但对死亡率影响有限,其使用成本较高,且需医疗监护,限制了普及性。

-

Azvudine(阿兹夫定)

中国自主研发的药物,2022年获批用于新冠治疗,初步临床数据显示它能加快病毒清除,且口服剂型方便,价格亲民,但长期安全性数据尚待完善,需在医生指导下使用。 -

单克隆抗体(如Sotrovimab)

这类药物通过直接中和病毒起效,但病毒变异(如奥密克戎亚型)可能导致耐药,多数抗体药已退出主流指南,仅用于特定变种流行区。 -

免疫调节药物(如Dexamethasone)

地塞米松是廉价且有效的免疫抑制剂,用于重症炎症阶段,但它是一把“双刃剑”——早期使用反而可能抑制抗病毒免疫,因此仅推荐在需氧疗的重症患者中应用。

药物选择与未来展望

选择抗病毒药物需综合考虑病情阶段、患者基础疾病和药物可及性,轻症患者优先口服药(如Paxlovid),重症则需联合治疗(如Remdesivir+地塞米松),药物研发方向将聚焦于广谱抗病毒药(应对变异株)和长效预防药,例如鼻喷剂型或疫苗-药物复合策略。

公众应避免盲目囤药或自行用药,抗病毒药需处方使用,错误用药可能引发耐药或副作用,遵循卫生部门指南、接种疫苗仍是预防核心。

抗新冠病毒药物是疫情应对的重要工具,但绝非“万能神药”,本一览表旨在提供科学参考,助力理性抗疫,随着研究深入,更多创新药将涌现,我们需保持关注并依赖专业医疗建议,通过药物与非药物措施(戴口罩、勤洗手)结合,我们终将战胜疫情。

原创声明基于最新权威资料整理,并融入独立分析,确保百度独一无二,转发请注明出处。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏