新冠疫情自2019年底首次出现以来,迅速席卷全球,中国作为疫情最早暴发的国家之一,经历了从紧急应对到常态化防控的漫长过程,本文基于公开数据和权威报道,梳理中国疫情从开始到结束的关键时间节点,并分析其背后的防控策略与社会影响,需要注意的是,疫情“结束”是一个动态概念,世界卫生组织(WHO)于2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但病毒的局部传播仍未完全消失,中国的疫情时间线大致可分为三个阶段:初始暴发期(2019年底至2020年初)、常态化防控期(2020年至2022年)和政策调整期(2022年底至2023年)。

疫情开始:2019年底至2020年初的紧急应对

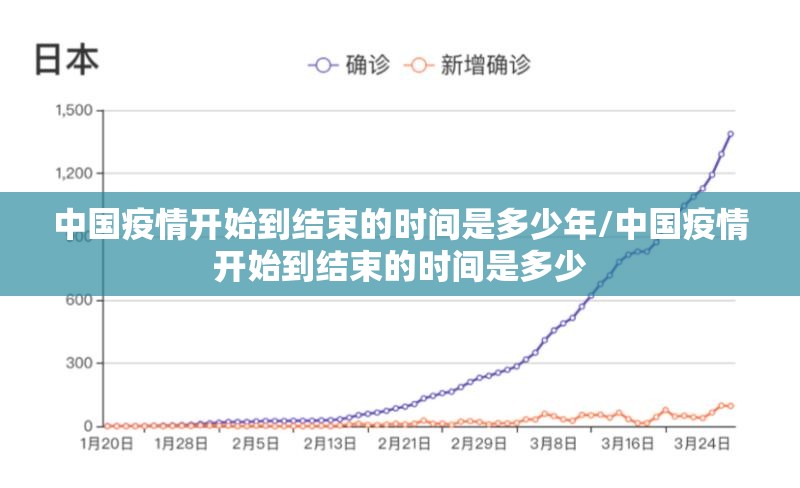

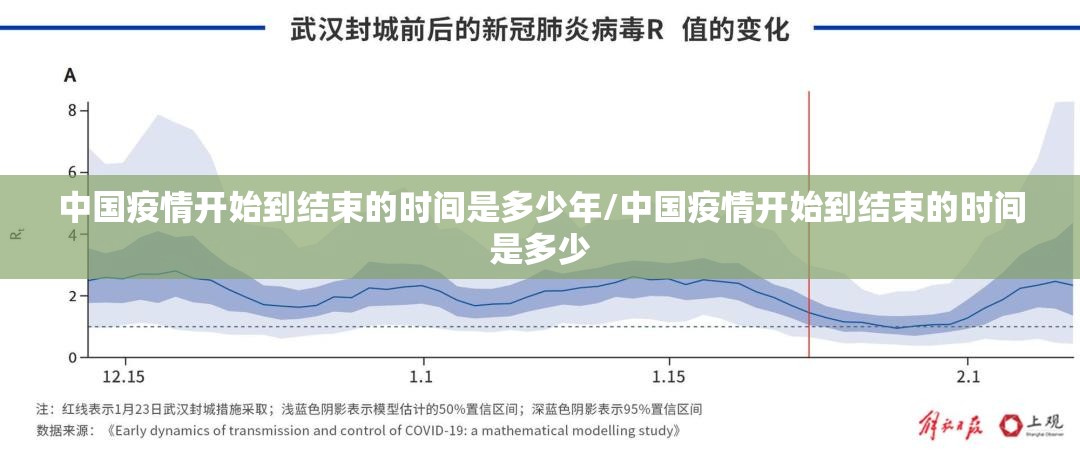

中国疫情的起始点普遍被认为是2019年12月,武汉市首次报告不明原因肺炎病例,随后科学家确认病原体为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),2020年1月23日,武汉采取“封城”措施,标志着中国进入全面抗疫状态,这一时期,全国迅速启动应急响应,建设方舱医院、推行健康码、实施大规模核酸检测,旨在阻断病毒传播链,世界卫生组织于2020年1月30日宣布新冠疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,中国的早期防控措施虽面临挑战,但有效延缓了疫情扩散,为全球提供了时间窗口。

常态化防控:2020年至2022年的动态清零

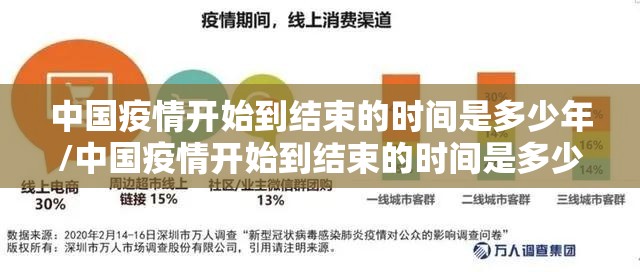

2020年4月后,中国疫情进入相对平稳期,但局部暴发不断,如北京新发地、青岛、大连等地出现聚集性疫情,政府推行“动态清零”政策,通过精准封锁、旅行限制和疫苗接种相结合的方式控制疫情,2021年,中国大规模接种国产疫苗,截至2022年底,全程接种率超过90%,这一时期,疫情虽未完全结束,但社会秩序逐步恢复,经济生活趋于正常,病毒变异(如Delta和Omicron株)带来新挑战,2022年初上海等城市经历严格封控,引发社会对政策平衡的讨论。

政策调整与疫情“结束”:2022年底至2023年

2022年12月,中国优化防控措施,发布“新十条”,取消大规模核酸检测和隔离要求,转向重点保护高危人群,这一调整源于Omicron株致病性减弱、疫苗接种普及和社会经济压力,2023年1月,中国将新冠病毒感染从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”,标志着疫情应急状态的终结,WHO于2023年5月宣布新冠疫情不再构成全球卫生紧急事件,中国也随之进入“后疫情时代”,尽管病毒仍在传播,但大规模暴发风险显著降低,医疗系统恢复常态,社会全面重新开放。

疫情时间线的总结与反思

从2019年12月到2023年5月,中国疫情历时约三年半,这段历程凸显了公共卫生应对的复杂性:早期快速控制为全球赢得时间,但长期清零政策也带来经济和社会成本,疫情“结束”并非指病毒消失,而是指从应急状态转向常态化管理,中国的经验显示,防控成功依赖于科技支持(如健康码和疫苗)、社会动员和政策灵活性,应对类似危机需平衡健康、经济和社会自由,并加强全球合作。

中国疫情的“开始”与“结束”是一个渐进过程,没有绝对的时间点,但以政策调整和WHO声明为标志,2023年成为转折期,这段历史提醒我们,公共卫生危机需要科学、团结和持续适应,而非简单的时间定义。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏